El diseño de API web es una disciplina fundamental para el desarrollo de aplicaciones y servicios, al facilitar el intercambio fluido de datos entre diferentes sistemas. En el contexto de las plataformas de datos abiertos, las API cobran especial importancia, ya que permiten a los usuarios acceder de manera automática y eficiente a la información necesaria, ahorrando costes y recursos.

Este artículo explora los principios esenciales que deben guiar la creación de API web eficaces, seguras y sostenibles, en base a los principios recopilados por el Grupo de Arquitectura Técnica ligado a World Wide Web Consortium (W3C), siguiendo estándares éticos y técnicos. Aunque estos principios hacen referencia al diseño de API, muchos son aplicables al desarrollo web en general.

Se busca que los desarrolladores puedan garantizar que sus API no solo cumplan con los requisitos técnicos, sino que también respeten la privacidad y seguridad de los usuarios, promoviendo una web más segura y eficiente para todos.

En este post, analizaremos algunos consejos para los desarrolladores de las API y cómo se pueden poner en práctica.

Prioriza las necesidades del usuario

Al diseñar una API, es crucial seguir la jerarquía de necesidades establecida por el W3C:

- Primero, las necesidades del usuario final.

- Segundo, las necesidades de los desarrolladores web.

- Tercero, las necesidades de los implementadores de navegadores.

- Por último, la pureza teórica.

Así podremos impulsar una experiencia de usuario que sea intuitiva, funcional y atractiva. Esta jerarquía debe guiar las decisiones de diseño, aunque reconociendo que en ocasiones estos niveles se interrelacionan: por ejemplo, una API más fácil de usar para los desarrolladores suele resultar en mejor experiencia para el usuario final.

Garantiza la seguridad

Garantizar la seguridad al desarrollar una API es crucial para proteger, tanto los datos de los usuarios, como la integridad del sistema. Una API insegura puede ser un punto de entrada para atacantes que buscan acceder a información sensible o comprometer la funcionalidad del sistema. Por ello, al añadir nuevas funcionalidades, debemos cumplir las expectativas del usuario y garantizar su seguridad.

En este sentido, es esencial considerar factores relacionados con la autenticación de usuarios, encriptación de datos, validación de entradas, gestión de tasas de solicitud (o Rate Limiting, para limitar la cantidad de solicitudes que un usuario puede hacer en un periodo determinado y evitar ataques de denegación de servicio), etc. También es necesario monitorear continuamente las actividades de la API y mantener registros detallados para detectar y responder rápidamente a cualquier actividad sospechosa.

Desarrolla una interfaz de usuario que transmita confianza

Es necesario considerar cómo las nuevas funcionalidades impactan en las interfaces de usuario. Las interfaces deben ser diseñadas para que los usuarios puedan confiar y verificar que la información proporcionada es genuina y no ha sido falsificada. Aspectos como la barra de direcciones, los indicadores de seguridad y las solicitudes de permisos deben dejar claro con quién se están interactuando y cómo.

Por ejemplo, la función alert de JavaScript, que permite mostrar un cuadro de diálogo modal que parece parte del navegador, es un caso histórico que ilustra esta necesidad. Esta función, creada en los primeros días de la web, ha sido frecuentemente utilizada para engañar a usuarios haciéndoles creer que están interactuando con el navegador, cuando en realidad lo hacen con la página web. Si esta funcionalidad se propusiera hoy, probablemente no sería aceptada por estos riesgos de seguridad.

Pide consentimiento explicito a los usuarios

En el contexto de satisfacer una necesidad de usuario, una página web puede utilizar una función que suponga una amenaza. Por ejemplo, el acceso a la geolocalización del usuario puede ser de ayuda en algunos contextos (como una aplicación de mapas), pero también afecta a la privacidad.

En estos casos es necesario que el usuario consienta su uso. Para ello:

- El usuario debe entender a qué está accediendo. Si no puedes explicar a un usuario tipo a qué está consintiendo de forma inteligible, deberás reconsiderar el diseño de la función.

- El usuario debe poder elegir entre otorgar o rechazar ese permiso de manera efectiva. Si se rechaza una solicitud de permiso, la página web no podrá hacer nada que el usuario crea que ha descartado.

Al pedir consentimiento, podemos informar al usuario de qué capacidades tiene o no tiene la página web, reforzando su confianza en la seguridad del sitio. Sin embargo, el beneficio de una nueva función debe justificar la carga adicional que supone para el usuario decidir si otorga o no permiso para una función.

Usa mecanismos de identificación adecuados al contexto

Es necesario ser transparente y permitir a las personas controlar sus identificadores y la información adjunta a ellos que proporcionan en diferentes contextos en la web.

Las funcionalidades que utilizan o dependen de identificadores vinculados a datos sobre una persona conllevan riesgos de privacidad que pueden ir más allá de una sola API o sistema. Esto incluye datos generados pasivamente (como su comportamiento en la web) y aquellos recopilados activamente (por ejemplo, a través de un formulario). En este sentido, es necesario entender el contexto en el que se usarán y cómo se integrarán con otras funcionalidades de la web, asegurando de que el usuario pueda dar un consentimiento adecuado.

Es recomendable diseñar API que recopilen la mínima cantidad de datos necesarios y usar identificadores temporales de corta duración, a menos que sea absolutamente necesario un identificador persistente.

Crea funcionalidades compatibles con toda la gama de dispositivos y plataformas

En la medida de lo posible, asegura que las funcionalidades de la web estén operativas en diferentes dispositivos de entrada y salida, tamaños de pantalla, modos de interacción, plataformas y medios, favoreciendo la flexibilidad del usuario.

Por ejemplo, los modelos de diseño 'display: block', 'display: flex' y 'display: grid' en CSS, por defecto, colocan el contenido dentro del espacio disponible y sin solapamientos. De este modo funcionan en diferentes tamaños de pantalla y permiten a los usuarios elegir su propia fuente y tamaño sin causar desbordamiento de texto.

Agrega nuevas capacidades con cuidado

Añadir nuevas capacidades a la web requiere tener en consideración las funcionalidades y el contenido ya existentes, para valorar cómo va a ser su integración. No hay que asumir que un cambio es posible o imposible sin verificarlo primero.

Existen muchos puntos de extensión que permiten agregar funcionalidades, pero hay cambios que no se pueden realizar simplemente añadiendo o eliminando elementos, porque podrían generar errores o afectar a la experiencia de usuario. Por ello es necesario verificar antes la situación actual, como veremos en el siguiente apartado.

Antes de eliminar o cambiar funcionalidades, comprende su uso actual

Es posible eliminar o cambiar funciones y capacidades, pero primero hay que conocer bien la naturaleza y el alcance de su impacto en el contenido existente. Para ello puede ser necesario investigar cómo se utilizan las funciones actuales.

La obligación de comprender el uso existente se aplica a cualquier función de la que dependan los contenidos. Las funciones web no se definen únicamente en las especificaciones, sino también en la forma en que los usuarios las utilizan.

La práctica recomendada es priorizar la compatibilidad de las nuevas funciones con el contenido existente y el comportamiento del usuario. En ocasiones, una cantidad significativa de contenido puede depender de un comportamiento concreto. En estas situaciones, se desaconseja eliminar o cambiar dicho comportamiento.

Deja la web mejor de lo que la encontraste

La forma de añadir nuevas capacidades a una plataforma web es mejorando la plataforma en su conjunto, por ejemplo, sus características de seguridad, privacidad o accesibilidad.

La existencia de un defecto en una parte concreta de la plataforma no debe servir de excusa para añadir o ampliar funcionalidades adicionales con el fin de solucionarlo, ya que con ello se pueden duplicar problemas y disminuir la calidad general de la plataforma. Siempre que sea posible, hay que crear nuevas capacidades web que mejoren la calidad general de la plataforma, mitigando los defectos existentes de forma global.

Minimiza los datos del usuario

Hay que diseñar las funcionalidades para que sean operativas con la mínima cantidad necesaria de datos aportados por el usuario para llevar a cabo sus objetivos . Con ello, limitamos los riesgos de que se divulguen o utilicen indebidamente.

Se recomienda diseñar las API de forma que a los sitios web les resulte más fácil solicitar, recopilar y/o transmitir una pequeña cantidad de datos (datos más granulares o específicos), que trabajar con datos más genéricos o masivos. Las API deben proporcionar granularidad y controles de usuario, en particular si trabajan sobre datos personales.

Otras recomendaciones

El documento también ofrece consejos para el diseño de API utilizando diversos lenguajes de programación. En este sentido, proporciona recomendaciones ligadas a HTML, CSS, JavaScript, etc. Puedes leer las recomendaciones aquí.

Además, si estás pensando en integrar una API en tu plataforma de datos abiertos, te recomendamos la lectura de la Guía práctica para la publicación de Datos Abiertos usando APIs.

Siguiendo estas indicaciones podrás desarrollar sitios web consistentes y útiles para los usuarios, que les permitan alcanzar sus objetivos de manera ágil y optimizando recursos.

Continuamos con la serie de posts sobre Chat GPT-3. La expectación levantada por el sistema conversacional justifica con creces la publicación de varios artículos sobre sus características y aplicaciones. En este post, profundizamos sobre una de las últimas novedades publicadas por openAI relacionadas con Chat GPT-3. En este caso introducimos su API, es decir, su interfaz de programación con la que podemos integrar Chat GPT-3 en nuestras propias aplicaciones.

Introducción.

En nuestro último post sobre Chat GPT-3 realizamos un ejercicio de co-programación o programación asistida en el que le solicitamos a la IA que nos escribiera un programa sencillo, en lenguaje de programación R, para visualizar un conjunto de datos. Como vimos en el post, utilizamos la propia interfaz disponible de Chat GTP-3. La interfaz es muy minimalista y funcional, tan solo tenemos que preguntar a la IA en el cuadro de texto y ella nos contesta en el cuadro de texto posterior. Tal y como concluimos en el post, el resultado del ejercicio fue más que satisfactorio. Sin embargo, también detectamos algunos puntos de mejora. Por ejemplo, la interfaz estándar puede resultar un poco lenta. Para un ejercicio largo, con múltiples interacciones conversacionales con la IA (un diálogo largo), la interfaz tarda bastante en escribir las respuestas. Varios usuarios reportan la misma sensación y por eso algunos, como este desarrollador, han creado su propia interfaz con el asistente conversacional para mejorar su velocidad de respuesta.

Pero, ¿cómo es posible esto? La razón es sencilla, gracias al API de Chat GPT-3. En este espacio de divulgación hemos hablado mucho sobre las APIs en el pasado. No en vano, las APIs son los mecanismos estándar en el mundo de las tecnologías digitales para integrar servicios y aplicaciones. Cualquier app en nuestro smartphone hace uso de las APIs para mostrarnos los resultados. Cuando consultamos el tiempo, los resultados deportivos o el horario del transporte público, las apps hacen llamadas a las APIs de los servicios para consultar la información y mostrar los resultados.

El API de Chat GPT-3

Como cualquier otro servicio actual, openAI pone a disposición de sus usuarios una API con la que poder invocar (llamar) a sus diferentes servicios basados en el modelo entrenado de lenguaje natural GPT-3. Para usar el API, tan solo tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta en https://platform.openai.com y localizar el menú (superior derecha) View API Keys. Hacemos click en create a new secret key y ya tenemos nuestra nueva clave de acceso al servicio.

¿Qué hacemos ahora? Bien, para ilustrar lo que podemos hacer con esta nueva y flamante clave veamos algunos ejemplos:

Como decíamos en la introducción, podemos querer probar interfaces alternativas a Chat GPT-3 como https://www.typingmind.com/. Cuando accedemos a esta web, lo primero que debemos hacer es ingresar nuestra API Key.

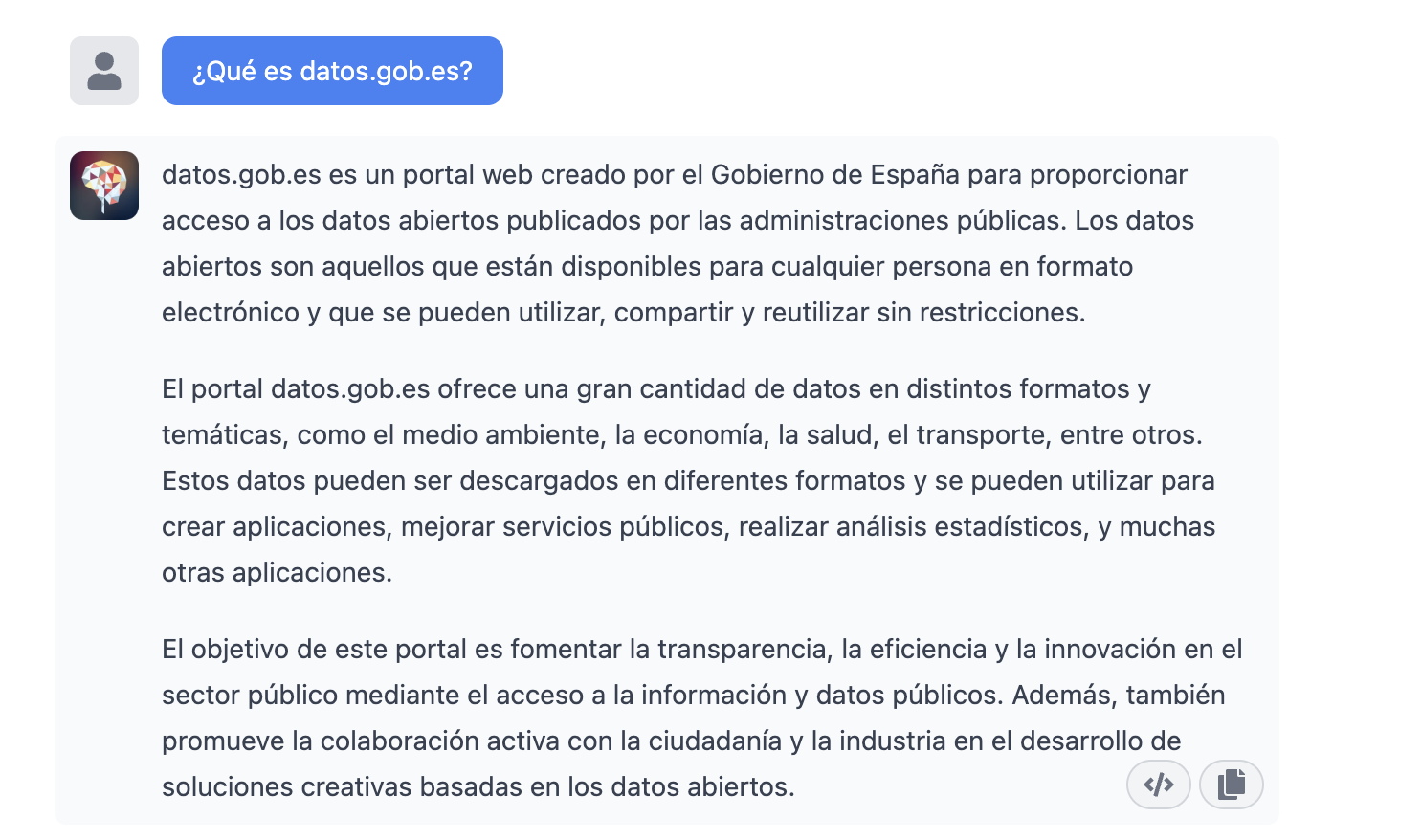

Una vez dentro, hagamos un ejemplo y veamos cómo se comporta esta nueva interfaz. Preguntemos a Chat GPT-3 ¿Qué es datos.gob.es?

| Nota: Es importante notar que la mayoría de servicios no funcionarán si no activamos algún medio de pago en la web de OpenAI. Lo normal es que, si no hemos configurado una tarjeta de crédito, las llamadas al API devuelvan un mensaje de error similar a \"You exceeded your current quota, please check your plan and billing details”. |

Veamos ahora otra aplicación del API de Chat GPT-3.

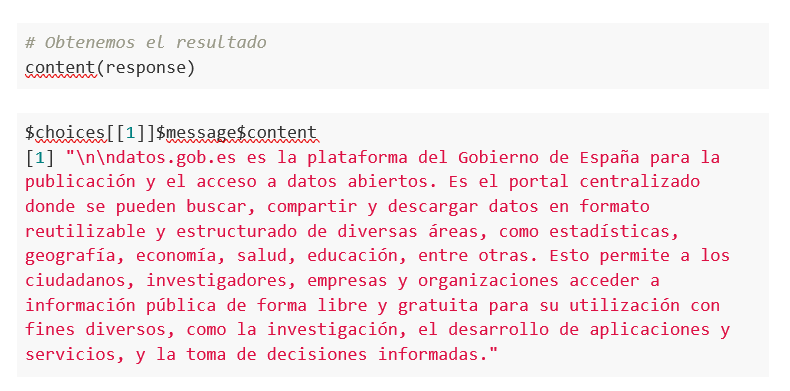

Acceso programático con R para acceder a Chat GPT-3 de modo programático (o lo que es lo mismo, con algunas líneas de código en R tenemos acceso a la potencia conversacional del modelo GPT-3). Esta demostración está basada en el reciente post publicado en R Bloggers. Vamos a acceder a Chat GPT-3 de modo programático con el siguiente ejemplo.

| Nota: Notar que el API Key se ha ocultado por motivos de seguridad y privacidad |

En este ejemplo, utilizamos código en R para hacer una llamada HTTPs de tipo POST y le preguntamos a Chat GPT-3 ¿Qué es datos.gob.es? Vemos que estamos utilizando el modelo gpt-3.5-turbo que, tal y como se especifica en la documentación está indicado para tareas de tipo conversacional. Toda la información sobre la API y los diferentes modelos está disponible aquí. Pero, veamos el resultado:

¿Nada mal verdad? Como dato curioso podemos ver que unas pocas llamadas al API de Chat GPT-3 han tenido el siguiente uso del API:

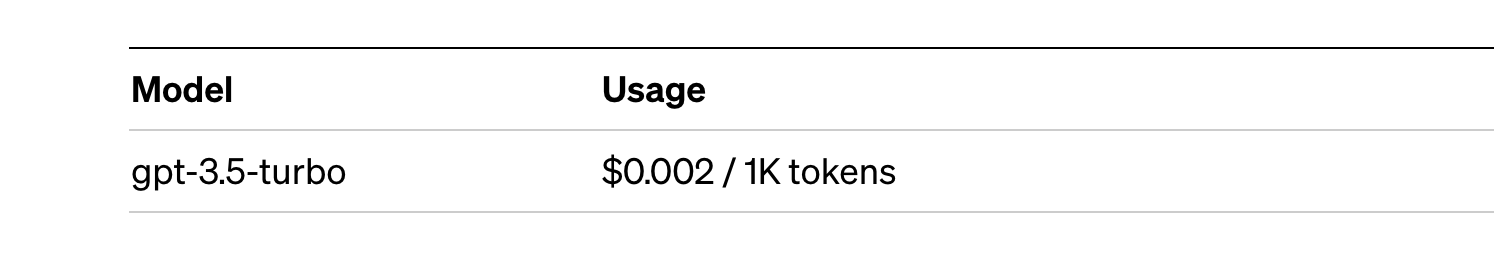

El uso del API se cotiza por tokens (algo similar a las palabras) y los precios públicos pueden consultarse aquí. En concreto el modelo que estamos utilizando tiene estos precios:

Para pequeñas pruebas y ejemplos, nos lo podemos permitir. En caso de aplicaciones empresariales para entornos productivos existe un modelo premium que permite tener un control de los costes sin depender tanto del uso.

Conclusión

Como no podía ser de otra manera, Chat GPT-3 habilita un API para proporcionar acceso programático a su motor conversacional. Este mecanismo permite la integración de aplicaciones y sistemas (es decir, todo lo que no son humanos) abriendo la puerta al despegue definitivo del Chat GPT-3 como modelo de negocio. Gracias a este mecanismo, el buscador Bing ahora integra Chat GPT-3 para respuestas a las búsquedas en modo conversacional. De la misma forma, Microsoft Azure acaba de anunciar la disponibilidad de Chat GPT-3 como un nuevo servicio de la nube pública. Sin lugar a dudas, en las próximas semanas veremos comunicaciones de todo tipo de aplicaciones, apps y servicios, conocidos y desconocidos, anunciando su integración con Chat GPT-3 para mejorar las interfaces conversacionales con sus clientes. Nos vemos en el próximo episodio, quién sabe sin con GPT-4.

Contenido elaborado por Alejandro Alija, experto en Transformación Digital.

Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

Python, R, SQL, JavaScript, C++, HTML... Hoy en día podemos encontrar multitud de lenguajes de programación que nos permiten desarrollar programas de software, aplicaciones, páginas webs, etc. Cada uno tiene características únicas que lo diferencian del resto y que lo hacen más apropiado para determinadas tareas. Pero, ¿cómo sabemos cuándo y dónde utilizar cada lenguaje? En este artículo te damos algunas pistas.

Tipos de lenguajes de programación

Los lenguajes de programación son reglas sintácticas y semánticas que nos permiten ejecutar una serie de instrucciones. Según su nivel de complejidad, podemos hablar de distintos niveles:

- Lenguajes de bajo nivel: utilizan instrucciones básicas que la máquina interpreta directamente y que son difíciles de entender por las personas. Están diseñados a medida de cada hardware y no se pueden migrar, pero son muy eficaces, ya que aprovechan al máximo las características de cada máquina.

- Lenguajes de alto nivel: utilizan instrucciones claras usando un lenguaje natural, más entendible por los humanos. Estos lenguajes emulan nuestra forma de pensar y razonar, pero después deben ser traducidos a lenguaje máquina a través de traductores/intérpretes o compiladores. Se pueden migrar y no dependen del hardware.

En ocasiones también se habla de lenguajes de nivel medio para aquellos que, aunque funcionan como un lenguaje de bajo nivel, permiten cierto manejo abstracto independiente de la máquina.

Los lenguajes de programación más utilizados

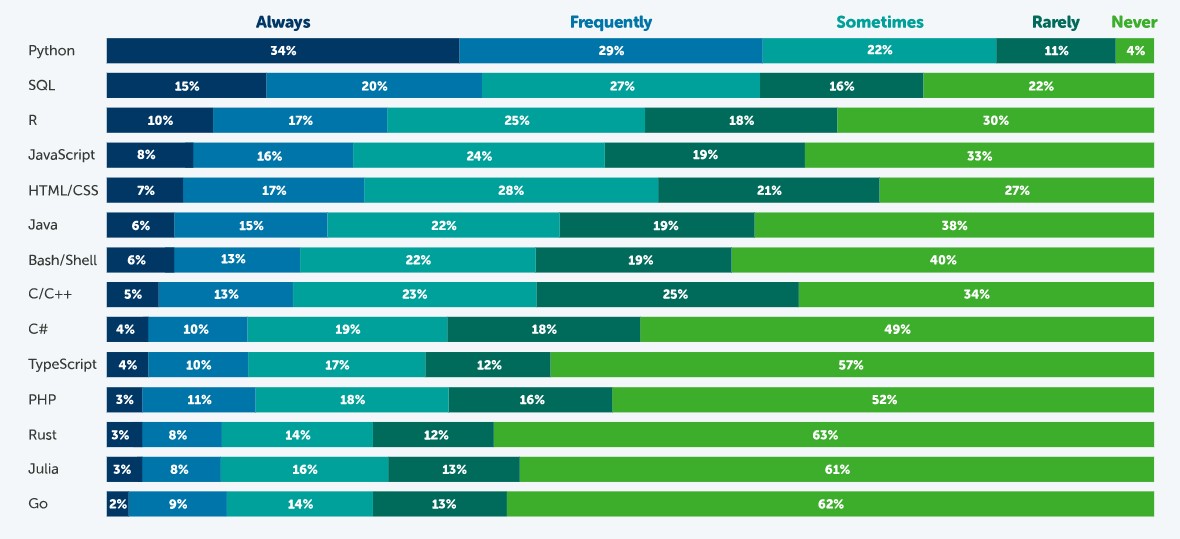

En este artículo nos vamos a centrar en los lenguajes de alto nivel más utilizados en la ciencia de datos. Para ello nos vamos a fijar en esta encuesta, realizada por Anaconda en 2021, y en el artículo elaborado por KD Nuggets.

Fuente: Estado de la Ciencia de Datos en 2021, Anaconda.

Según esta encuesta, el lenguaje más popular es Python. El 63% de los encuestados – 3.104 científicos de datos, investigadores, estudiantes y profesionales del dato de todo el mundo- indicó que utiliza Python siempre o frecuentemente y solo un 4% indicó que nunca. Esto se debe a que es un lenguaje muy versátil, que se puede utilizar en las distintas tareas que existen a lo largo de un proyecto de ciencia de datos.

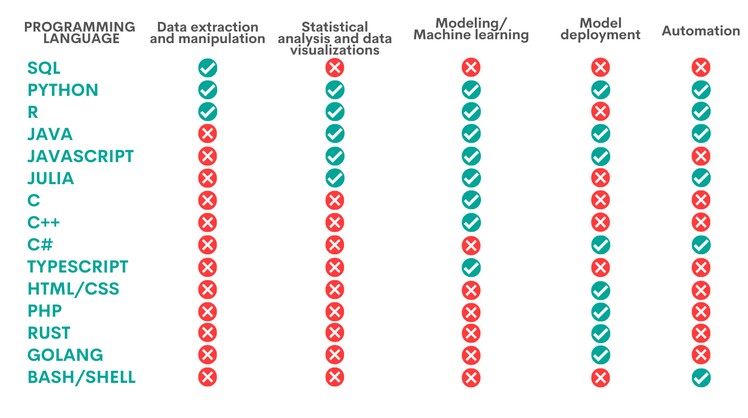

Un proyecto de ciencia de datos cuenta con distintas fases y tareas. Algunos lenguajes pueden ser utilizados para ejecutar distintas labores, pero con desigual rendimiento. La siguiente tabla, elaborada por KD Nuggets, muestra qué lenguaje es más recomendado para algunas de las tareas más populares:

Como vemos Python es el único lenguaje que resulta apropiado para todas las áreas analizadas por KD Nuggets, aunque existen otras opciones que también son muy interesantes, según la tarea a realizar, como veremos a continuación:

- Extracción y manipulación de datos. Estas tareas están dirigidas a obtener los datos y depurarlos con el fin de conseguir una estructura homogénea, sin datos incompletos, libre de errores y en el formato adecuado. Para ello se recomienda realizar un Análisis Exploratorio de Datos. SQL es el lenguaje de programación que más destaca con respecto a la extracción de datos, sobre todo cuando se trabaja con bases de datos relacionales. Es rápido en la recuperación de datos y cuenta con una sintaxis estandarizada, lo cual lo hace relativamente sencillo. Sin embargo, es más limitado a la hora de manipular datos. Una tarea en la que dan mejores resultados Python y R, dos programas que cuentan con una gran cantidad de librerías para estas tareas.

- Análisis estadístico y visualización de datos. Supone el tratamiento de los datos para encontrar patrones que luego se convierten en conocimiento. Existen distintos tipo de análisis según su propósito: conocer mejor nuestro entorno, realizar predicciones u obtener recomendaciones. El mejor lenguaje para ello es R, un lenguaje interpretado que además dispone de un entorno de programación, R-Studio y un conjunto de herramientas muy flexibles y versátiles para la computación estadística. Python, Java y Julia son otras herramientas que dan un buen rendimiento en esta tarea, para la cual también se puede utilizar JavaScript. Los lenguajes anteriores permiten, además de realizar análisis, elaborar visualizaciones gráficas que facilitan la comprensión de la información.

- Modelización/aprendizaje automático (ML). Si queremos trabajar con machine learning y construir algoritmos, Python, Java, Java/JavaScript, Julia y TypeScript son las mejores opciones. Todas ellas simplifican la tarea de escribir código, aunque es necesario tener conocimientos amplios para poder trabajar con las diferentes técnicas de aprendizaje automático. Aquellos usuarios más expertos pueden trabajar con C/C++, un lenguaje de programación muy fácil de leer por máquinas, pero con mucho código, que puede ser difícil de aprender. Por el contrario, R puede ser una buena opción para aquellos menos expertos, aunque es más lento y poco apropiado para redes neuronales complejas.

- Despliegue de modelos. Una vez creado un modelo, es necesario su despliegue, teniendo en cuenta todos los requisitos necesarios para su entrada en producción en un entorno real. Para ello, los lenguajes más adecuados son Python, Java, JavaScript y C#, seguido de PHP, Rust, GoLang y, si trabajamos con aplicaciones básicas, HTML/CSS.

- Automatización. Aunque no todas las partes del trabajo de un científico de datos pueden automatizarse, hay algunas tareas tediosas y repetitivas cuya automatización agiliza el rendimiento. Python, por ejemplo, cuenta con una gran cantidad de librerías para la automatización de tareas de machine learning. Si trabajamos con aplicaciones móviles, entonces nuestra mejor opción será Java. Otras opciones son C# (especialmente útil para automatizar la construcción de modelos), Bash/Shell (para extracción y manipulación de datos) y R (para análisis estadísticos y visualizaciones).

En definitiva, el lenguaje de programación que utilicemos dependerá completamente de la tarea a realizar y de nuestras capacidades. No todos los profesionales de la ciencia de datos necesitan saber de todos los lenguajes, sino que deberán optar por profundizar en aquel más adecuado en base a su trabajo diario.

Algunos recursos adicionales para aprender más sobre estos lenguajes

En datos.gob.es hemos elaborado algunas guías y recursos que pueden ser de tu utilidad para aprender algunos de estos lenguajes:

- Informe sobre Herramientas de procesado y visualización de datos

- Cursos para aprender más sobre R

- Cursos para aprender más sobre Python

- Cursos online para aprender más sobre visualización de datos

- Comunidades de desarrolladores en R y Python

Contenido elaborado por el equipo de datos.gob.es.