Impermeabiliza, empresa valenciana, trabaja en el sector de la impermeabilización mediante la integración estratégica de la automatización y la inteligencia artificial en todos sus procesos operativos. Su plataforma incorpora sistemas de diagnóstico predictivo basados en IA que analizan patologías estructurales y humedades con precisión técnica superior a los métodos tradicionales. Los algoritmos de machine learning optimizan la selección de materiales y técnicas según las características específicas de cada proyecto, garantizando soluciones personalizadas y de máxima eficacia.

Han digitalizado completamente el flujo de trabajo mediante automatización de procesos: desde la evaluación inicial con tecnología de escaneo digital, pasando por la planificación automatizada de recursos, hasta el seguimiento en tiempo real de la ejecución. Esta transformación digital reduce los tiempos de intervención hasta un 40% y minimiza el margen de error humano. La aplicación de materiales de última generación combinada con un sistema de gestión inteligente permite ofrecer garantías extendidas de más de 10 años y resultados más duraderos, posicionando a Impermeabiliza.net como uno de los referentes en la modernización tecnológica del sector de la construcción y rehabilitación en España.

En la encrucijada del siglo XXI, las ciudades se enfrentan a desafíos de enorme magnitud. El crecimiento explosivo de la población, la urbanización acelerada y la presión sobre los recursos naturales están generando una demanda sin precedentes para encontrar soluciones innovadoras que permitan construir y gestionar entornos urbanos más eficientes, sostenibles y habitables.

A estos retos se suma el impacto del cambio climático en las ciudades. A medida que el mundo experimenta alteraciones en los patrones climáticos, las ciudades deben adaptarse y transformarse para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia a largo plazo.

Una de las manifestaciones más directas del cambio climático en el entorno urbano es el aumento de las temperaturas. El efecto isla de calor urbana, agravado por la concentración de edificaciones y superficies asfaltadas que absorben y retienen el calor, se ve intensificado por el incremento global de la temperatura. Esto no solo afecta a la calidad de vida al aumentar los costes de refrigeración y la demanda energética, sino que también puede provocar graves problemas de salud pública, como golpes de calor y la agravación de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

El cambio en los patrones de precipitación es otro de los efectos críticos del cambio climático que afectan a las ciudades. Los episodios de lluvias intensas y las tormentas más frecuentes y severas pueden dar lugar a inundaciones urbanas, especialmente en zonas con infraestructuras de drenaje insuficientes u obsoletas. Esta situación ocasiona importantes daños estructurales, y también interrumpe la vida cotidiana, afecta a la economía local y aumenta los riesgos para la salud pública debido a la propagación de enfermedades transmitidas por el agua.

Ante estos desafíos, la planificación y el diseño urbano deben evolucionar. Las ciudades están adoptando estrategias de urbanismo sostenible que incluyen la creación de infraestructuras verdes, como parques y cubiertas vegetales, capaces de mitigar el efecto isla de calor y mejorar la absorción del agua durante episodios de lluvias intensas. Asimismo, la integración de sistemas de transporte público eficientes y la promoción de la movilidad no motorizada resultan esenciales para reducir las emisiones de carbono.

Los retos descritos también influyen en la normativa edificatoria y en los códigos de construcción. Los nuevos edificios deben cumplir estándares más exigentes de eficiencia energética, resistencia a condiciones meteorológicas extremas y reducción del impacto ambiental. Esto implica el uso de materiales sostenibles y técnicas constructivas que no solo disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también ofrezcan seguridad y durabilidad frente a eventos climáticos extremos.

En este contexto, los gemelos digitales urbanos se han consolidado como una de las herramientas clave para apoyar la planificación, la gestión y la toma de decisiones en las ciudades. Su potencial es amplio y transversal: desde la simulación de escenarios de crecimiento urbano hasta el análisis de riesgos climáticos, la evaluación de impactos normativos o la optimización de servicios públicos. Sin embargo, más allá del discurso tecnológico y de las visualizaciones en 3D, la viabilidad real de un gemelo digital urbano depende de una cuestión fundamental de gobierno de datos: la disponibilidad, calidad y uso coherente de datos abiertos estandarizados.

¿Qué entendemos por gemelo digital urbano?

Un gemelo digital urbano no es simplemente un modelo tridimensional de la ciudad ni una plataforma de visualización avanzada. Se trata de una representación digital estructurada y dinámica del entorno urbano, que integra:

-

La geometría y semántica de la ciudad (edificios, infraestructuras, parcelas, espacios públicos).

-

Datos geoespaciales de referencia (catastro, planeamiento, redes, medio ambiente).

-

Información temporal y contextual, que permite analizar la evolución del territorio y simular escenarios.

-

En determinados casos, flujos de datos actualizables procedentes de sensores, sistemas de información municipales u otras fuentes operacionales.

Desde una perspectiva de estándares, un gemelo digital urbano puede entenderse como un ecosistema de datos y servicios interoperables, donde distintos modelos, escalas y dominios (urbanismo, edificación, movilidad, medio ambiente, energía) se conectan de forma coherente. Su valor no reside tanto en la tecnología concreta empleada como en su capacidad para alinear datos heterogéneos bajo modelos comunes, reutilizables y gobernables.

Además, la integración de datos en tiempo real en los gemelos digitales permite una gestión más eficiente de la ciudad en situaciones de emergencia. Desde la gestión de desastres naturales hasta la coordinación de eventos masivos, los gemelos digitales proporcionan a los responsables de la toma de decisiones una visión en tiempo real de la situación urbana, lo que facilita una respuesta rápida y coordinada.

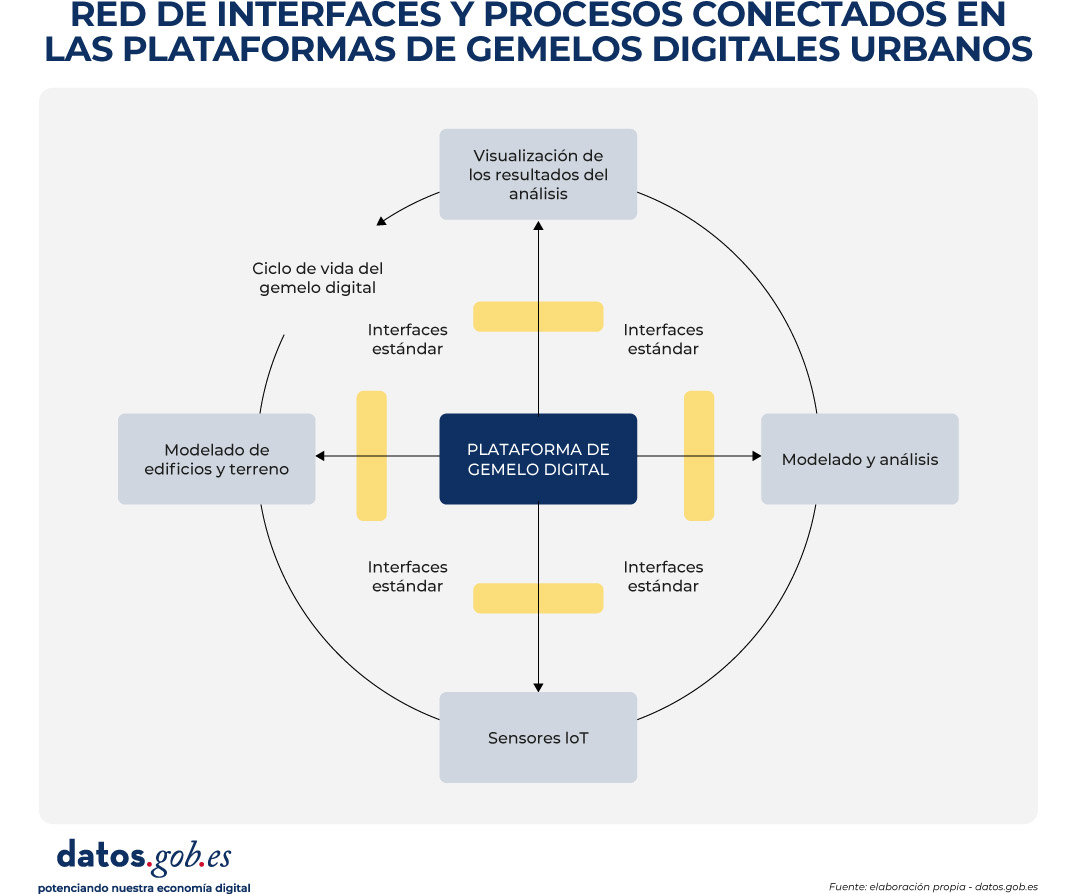

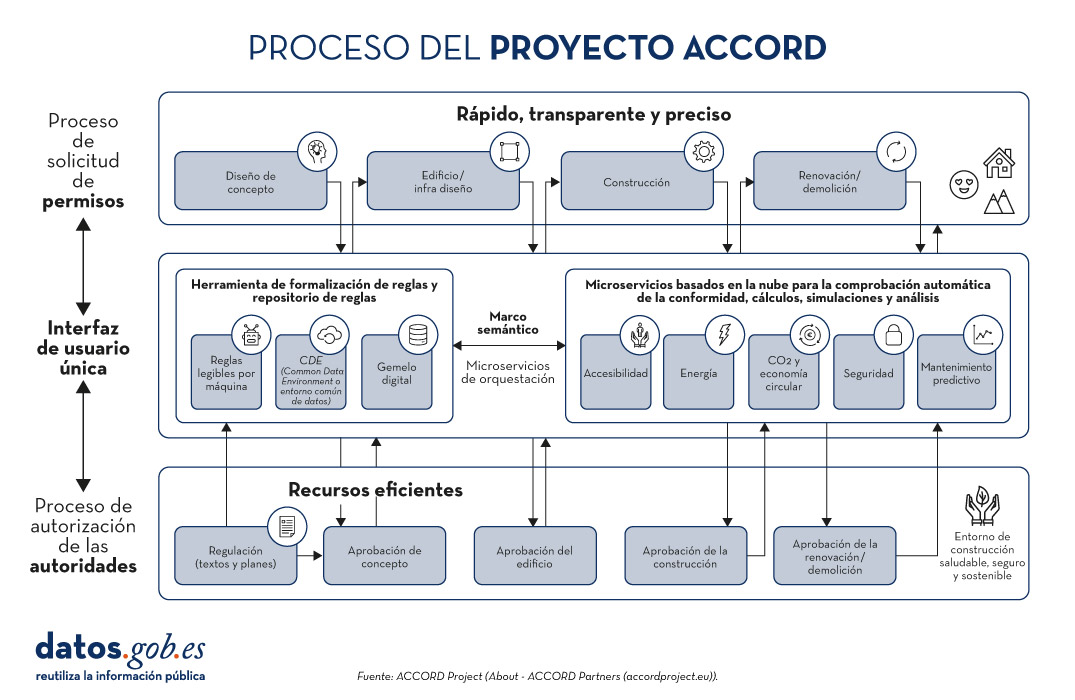

Con el fin de contextualizar el papel de los estándares y facilitar la comprensión del funcionamiento interno de un gemelo digital urbano, la Figura 1 presenta un diagrama conceptual de la red de interfaces, modelos de datos y procesos que lo sustentan. El esquema ilustra cómo diferentes fuentes de información urbana —datos geoespaciales de referencia, modelos 3D de ciudad, información normativa y, en determinados casos, flujos dinámicos— se integran mediante estructuras de datos estandarizadas y servicios interoperables.

Figura 1. Diagrama conceptual de la red de interfaces y procesos conectados en las plataformas de gemelos digitales urbanos. Fuente: elaboración propia – datos.gob.es.

En estos entornos, CityGML y CityJSON actúan como modelos de información urbana que permiten describir digitalmente la ciudad de forma estructurada y comprensible. En la práctica, funcionan como “lenguajes comunes” para representar edificios, infraestructuras y espacios públicos, no solo desde el punto de vista de su forma (geometría), sino también de su significado (por ejemplo, si un objeto es un edificio residencial, una vía pública o una zona verde). Gracias a ello, estos modelos constituyen la base sobre la que se apoyan los análisis urbanos y la simulación de distintos escenarios.

Para que estos modelos tridimensionales puedan visualizarse de manera ágil en navegadores web y aplicaciones digitales, especialmente cuando se trata de grandes volúmenes de información, se puede incorporar 3D Tiles. Este estándar permite dividir los modelos urbanos en fragmentos manejables, facilitando su carga progresiva y su exploración interactiva, incluso en dispositivos con capacidades limitadas.

El acceso, intercambio y reutilización de toda esta información habitualmente se articula a través de OGC APIs, que pueden entenderse como interfaces normalizadas que permiten a distintas aplicaciones consultar y combinar datos urbanos de forma consistente. Estas interfaces hacen posible, por ejemplo, que una plataforma de planificación urbana, una herramienta de análisis climático o un visor ciudadano accedan a los mismos datos sin necesidad de duplicarlos ni transformarlos de manera específica.

De este modo, el diagrama refleja el flujo de datos desde las fuentes originales hasta las aplicaciones finales, mostrando cómo el uso de estándares abiertos permite separar claramente los datos, los servicios y los casos de uso. Esta separación resulta clave para garantizar la interoperabilidad entre sistemas, la escalabilidad de las soluciones digitales y la sostenibilidad del gemelo digital urbano a lo largo del tiempo, aspectos que se abordan de forma transversal en el resto del documento.

Figura 2. Vista General. Imagen de la UTE Fuses Viader + Perea + Mansilla + Desvigne.

Un ejemplo del impacto de los gemelos digitales urbanos en la construcción y gestión urbana puede encontrarse en el proyecto de regeneración urbana de la Plaza de las Glòries Catalanes, en Barcelona (España). Este proyecto tenía como objetivo transformar una de las zonas urbanas más emblemáticas de la ciudad en un espacio público más accesible, verde y sostenible.

Mediante el uso de gemelos digitales desde las fases iniciales del proyecto, los equipos de diseño y planificación pudieron crear modelos digitales detallados que representaban no solo la geometría de los edificios e infraestructuras existentes, sino también las complejas interacciones entre los distintos elementos urbanos, como el tráfico, el transporte público y las áreas peatonales.

Estos modelos no solo facilitaron la visualización y la comunicación del diseño propuesto entre todas las partes interesadas, sino que también permitieron simular distintos escenarios y evaluar su impacto en la movilidad, la calidad del aire y la accesibilidad peatonal. Como resultado, se pudieron tomar decisiones más informadas, contribuyendo de manera decisiva al éxito global de la iniciativa de regeneración urbana.

El papel crítico de los datos abiertos en los gemelos digitales urbanos

En el contexto de los gemelos digitales urbanos, los datos abiertos no deben entenderse como un complemento opcional ni como una acción puntual de transparencia, sino como la base estructural sobre la que se construyen sistemas urbanos digitales sostenibles, interoperables y reutilizables en el tiempo. Un gemelo digital urbano solo puede cumplir su función como herramienta de planificación, análisis y apoyo a la toma de decisiones si los datos que lo alimentan están disponibles, bien definidos y gobernados conforme a principios comunes.

Cuando un gemelo digital se desarrolla sin una estrategia clara de datos abiertos, tiende a convertirse en un sistema cerrado y dependiente de soluciones tecnológicas o proveedores concretos. En estos escenarios, la actualización de la información resulta costosa y compleja, la reutilización en nuevos contextos es limitada y el gemelo pierde rápidamente su valor estratégico, quedando obsoleto frente a la evolución real de la ciudad que pretende representar. Esta falta de apertura dificulta además la integración con otros sistemas y reduce la capacidad de adaptación a nuevas necesidades normativas, sociales o ambientales.

Uno de los principales aportes de los gemelos digitales urbanos es su capacidad para fundamentar las decisiones públicas en datos trazables y verificables. Cuando se apoyan en datos abiertos accesibles y comprensibles, estos sistemas permiten entender no solo el resultado de una decisión, sino también los datos, modelos y supuestos que la sustentan, integrando información geoespacial, modelos urbanos, normativa y, en determinados casos, datos dinámicos. Esta trazabilidad resulta clave para la rendición de cuentas, la evaluación de políticas públicas y la generación de confianza tanto a nivel institucional como ciudadano. Por el contrario, en ausencia de datos abiertos, los análisis y simulaciones que respaldan las decisiones urbanas se vuelven opacos, dificultando explicar cómo y por qué se ha llegado a una determinada conclusión y debilitando la confianza en el uso de tecnologías avanzadas para la gestión urbana.

Los gemelos digitales urbanos requieren, además, la colaboración de múltiples actores —administraciones, empresas, universidades y ciudadanía— y la integración de datos procedentes de distintos niveles administrativos y dominios sectoriales. Sin un enfoque basado en datos abiertos estandarizados, esta colaboración se ve obstaculizada por barreras técnicas y organizativas: cada actor tiende a utilizar formatos, modelos e interfaces diferentes, lo que incrementa los costes de integración y frena la creación de ecosistemas de reutilización en torno al gemelo digital.

Otro riesgo significativo asociado a la ausencia de datos abiertos es el incremento de la dependencia tecnológica y la consolidación de silos de información. Los gemelos digitales construidos sobre datos no estandarizados o de acceso restringido suelen quedar ligados a soluciones propietarias, dificultando su evolución, migración o integración con otros sistemas. Desde la perspectiva del gobierno del dato, esta situación compromete la soberanía de la información urbana y limita la capacidad de las administraciones para mantener el control sobre activos digitales estratégicos.

Por el contrario, cuando los datos urbanos se publican como datos abiertos estandarizados, el gemelo digital puede evolucionar como una infraestructura pública de datos, compartida, reutilizable y extensible en el tiempo. Esto implica no solo que los datos estén disponibles para su consulta o visualización, sino que sigan modelos de información comunes, con semántica explícita, geometría coherente y mecanismos de acceso bien definidos que faciliten su integración en distintos sistemas y aplicaciones.

Este enfoque permite que el gemelo digital urbano actúe como una base de datos común sobre la que puedan construirse múltiples casos de uso —planificación urbana, gestión de licencias, evaluación ambiental, análisis de riesgos climáticos, movilidad o participación ciudadana— sin duplicar esfuerzos ni generar inconsistencias. La reutilización sistemática de la información no solo optimiza recursos, sino que garantiza coherencia entre las distintas políticas públicas que inciden sobre el territorio.

Desde una perspectiva estratégica, los gemelos digitales urbanos basados en datos abiertos estandarizados permiten además alinear las políticas locales con los principios europeos de interoperabilidad, reutilización y soberanía del dato. El uso de estándares abiertos y modelos de información comunes facilita la integración de los gemelos digitales en iniciativas más amplias, como los espacios de datos sectoriales o las estrategias de digitalización y sostenibilidad promovidas a nivel europeo. De este modo, las ciudades no desarrollan soluciones aisladas, sino infraestructuras digitales coherentes con marcos normativos y estratégicos superiores, reforzando el papel del gemelo digital como herramienta transversal, transparente y sostenible para la gestión urbana.

Figura 3. Estrategias para implementar gemelos digitales urbanos. Fuente: elaboración propia– datos.gob.es.

Conclusión

Los gemelos digitales urbanos representan una oportunidad estratégica para transformar la forma en que las ciudades planifican, gestionan y toman decisiones sobre su territorio. Sin embargo, su verdadero valor no reside en la sofisticación tecnológica de las plataformas ni en la calidad de las visualizaciones, sino en la solidez del enfoque de datos sobre el que se construyen.

Los gemelos digitales urbanos solo pueden consolidarse como herramientas útiles y sostenibles cuando se apoyan en datos abiertos estandarizados, bien gobernados y concebidos desde su origen para la interoperabilidad y la reutilización. En ausencia de estos principios, los gemelos digitales corren el riesgo de convertirse en soluciones cerradas, difíciles de mantener, escasamente reutilizables y desconectadas de los procesos reales de gobernanza urbana.

El uso de modelos de información comunes, estándares abiertos y mecanismos de acceso interoperables permite que el gemelo digital evolucione como una infraestructura pública de datos, capaz de servir a múltiples políticas públicas y de adaptarse a los cambios sociales, ambientales y normativos que afectan a la ciudad. Esta aproximación refuerza la transparencia, mejora la coordinación institucional y facilita la toma de decisiones basadas en evidencias verificables.

En definitiva, apostar por gemelos digitales urbanos basados en datos abiertos estandarizados no es únicamente una decisión técnica, sino una decisión de política pública en materia de gobierno del dato. Es esta visión la que permitirá que los gemelos digitales contribuyan de forma efectiva a afrontar los grandes retos urbanos y a generar un valor público duradero para la ciudadanía.

Contenido elaborado por Mayte Toscano, Senior Consultant en Tecnologías ligadas a la economía del dato. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autora

Los datos abiertos tienen un gran potencial para transformar la forma en que interactuamos con nuestras ciudades. Al estar disponibles para toda la ciudadanía, permiten desarrollar aplicaciones y herramientas que dan respuesta a retos urbanos como la accesibilidad, la seguridad vial o la participación ciudadana. Facilitar el acceso a esta información no solo impulsa la innovación, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida en los entornos urbanos.

Este potencial cobra aún más relevancia si consideramos el contexto actual. El crecimiento urbano acelerado ha traído consigo nuevos desafíos, especialmente en materia de salud pública. Según datos de las Naciones Unidas, se estima que para 2050 más del 68% de la población mundial vivirá en ciudades. Por lo tanto, el diseño de entornos urbanos saludables es una prioridad en la que los datos abiertos se consolidan como una herramienta clave: permiten planificar ciudades más resilientes, inclusivas y sostenibles, poniendo el bienestar de las personas en el centro de las decisiones. En este post, te contamos qué son los entornos urbanos saludables y cómo pueden los datos abiertos ayudar a construirlos y mantenerlos.

¿Qué son los Entornos urbanos saludables? Usos y ejemplos

Los entornos urbanos saludables van más allá de la simple ausencia de contaminación o ruido. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estos espacios deben promover activamente estilos de vida saludables, facilitar la actividad física, fomentar la interacción social y garantizar el acceso equitativo a servicios básicos. Como establece la "Guía para planificar ciudades saludables" del Ministerio de Sanidad, estos entornos se caracterizan por tres elementos clave:

-

Ciudades pensadas para caminar: deben ser espacios que prioricen la movilidad peatonal y ciclista, con calles seguras, accesibles y confortables que inviten al desplazamiento activo.

-

Incorporación de la naturaleza: integran zonas verdes, infraestructura azul y elementos naturales que mejoran la calidad del aire, regulan la temperatura urbana y ofrecen espacios de recreo y descanso.

-

Espacios de encuentro y convivencia: cuentan con áreas que facilitan la interacción social, reducen el aislamiento y fortalecen el tejido comunitario.

El papel de los datos abiertos en entornos urbanos saludables

En este escenario, los datos abiertos actúan como el sistema nervioso de las ciudades inteligentes, proporcionando información valiosa sobre patrones de uso, necesidades ciudadanas y efectividad de las políticas públicas. En concreto, en el ámbito de los espacios urbanos saludables son especialmente útiles los datos de:

-

Análisis de patrones de actividad física: los datos de movilidad, uso de instalaciones deportivas y frecuentación de espacios verdes revelan dónde y cuándo los ciudadanos son más activos, identificando oportunidades para optimizar la infraestructura existente.

-

Monitorización de la calidad ambiental: los sensores urbanos que miden la calidad del aire, los niveles de ruido y la temperatura proporcionan información en tiempo real sobre las condiciones de salubridad de diferentes áreas urbanas.

-

Evaluación de accesibilidad: el transporte público, la infraestructura peatonal y la distribución de servicios permiten identificar barreras al acceso y diseñar soluciones más inclusivas.

-

Participación ciudadana informada: las plataformas de datos abiertos facilitan procesos participativos donde los ciudadanos pueden contribuir con información local y colaborar en la toma de decisiones.

El ecosistema español de datos abiertos cuenta con sólidas plataformas que alimentan proyectos de espacios urbanos saludables. Por ejemplo, el Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid ofrece información en tiempo real sobre la calidad del aire así como un inventario completo de zonas verdes. También Barcelona publica datos sobre calidad del aire, incluyendo las ubicaciones y características de las estaciones de medida.

Estos portales no solo almacenan información, sino que la estructuran de manera que desarrolladores, investigadores y ciudadanos puedan crear aplicaciones y servicios innovadores.

Casos de uso: aplicaciones que reutilizan datos abiertos

Varios proyectos demuestran cómo los datos abiertos se traducen en mejoras tangibles para la salud urbana. Por un lado, podemos destacar algunas aplicaciones o herramientas digitales como:

-

AQI Air Quality Index: utiliza datos gubernamentales para ofrecer información en tiempo real sobre la calidad del aire en diferentes ciudades españolas.

-

GV Aire: procesa datos oficiales de calidad atmosférica para generar alertas y recomendaciones ciudadanas.

-

Índice de Calidad del Aire Nacional: centraliza información de estaciones de medición de todo el país.

-

Valencia Verde: utiliza datos municipales para mostrar ubicación y características de parques y jardines de Valencia.

Por otro lado, existen iniciativas que combinan datos abiertos multisectoriales para ofrecer soluciones que mejoran la interacción entre urbe y ciudadanía. Por ejemplo:

-

Programa Supermanzanas: utiliza mapas que muestran los niveles de contaminación de calidad del aire y datos de tráfico disponibles en formatos abiertos como CSV y GeoPackage de Barcelona Open Data y el Ajuntament de Barcelona para identificar calles donde la reducción del tráfico rodado puede maximizar los beneficios para la salud, creando espacios seguros para peatones y ciclistas.

-

La plataforma DataActive: busca establecer una infraestructura internacional en la que participen investigadores, entidades deportivas públicas y privadas. Las temáticas que aborda incluyen la gestión del territorio, el urbanismo, la sostenibilidad, la movilidad, la calidad del aire y la justicia ambiental. Su objetivo es promover entornos urbanos más activos, saludables y accesibles mediante la implementación de estrategias basadas en el open data y la investigación.

La disponibilidad de datos se complementa con herramientas avanzadas de visualización. La Infraestructura de Datos Espaciales de Madrid (IDEM) ofrece visores geográficos especializados en calidad del aire y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ofrece el callejero nacional CartoCiudad con información de todas las ciudades de España.

Gobernanza efectiva y ecosistema de innovación

No obstante, la efectividad de estas iniciativas depende de nuevos modelos de gobernanza que integren múltiples actores. Para lograr una correcta coordinación entre administraciones públicas de diferentes niveles, empresas privadas, organizaciones del tercer sector y ciudadanía es esencial contar con datos abiertos de calidad.

Los datos abiertos no solo alimentan aplicaciones específicas, sino que crean un ecosistema completo de innovación. Desarrolladores independientes, startups, centros de investigación y organizaciones ciudadanas utilizan estos datos para:

-

Desarrollar estudios de impacto en salud urbana.

-

Crear herramientas de planificación participativa.

-

Generar alertas tempranas sobre riesgos ambientales.

-

Evaluar la efectividad de políticas públicas.

-

Diseñar servicios personalizados según las necesidades de diferentes grupos poblacionales.

Los proyectos de espacios urbanos saludables basados en datos abiertos generan múltiples beneficios tangibles:

-

Eficiencia en la gestión pública: los datos permiten optimizar la asignación de recursos, priorizar intervenciones y evaluar su impacto real sobre la salud ciudadana.

-

Innovación y desarrollo económico: el ecosistema de datos abiertos estimula la creación de startups y servicios innovadores que mejoran la calidad de vida urbana, como demuestran las múltiples aplicaciones disponibles en datos.gob.es.

-

Transparencia y participación: la disponibilidad de datos facilita el control ciudadano y fortalece los procesos democráticos de toma de decisiones.

-

Evidencia científica: los datos sobre salud urbana contribuyen al desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia y al avance del conocimiento científico.

-

Replicabilidad: las soluciones exitosas pueden adaptarse y replicarse en otras ciudades, acelerando la transformación hacia entornos urbanos más saludables.

En definitiva, el futuro de nuestras ciudades depende de nuestra capacidad para integrar tecnología, participación ciudadana y políticas públicas innovadoras. Los ejemplos analizados demuestran que los datos abiertos no son solo información; son la base para construir entornos urbanos que promuevan activamente la salud, la equidad y la sostenibilidad.

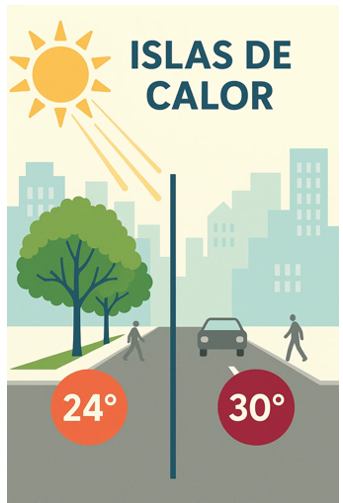

Las ciudades concentran más de dos tercios de la población europea y consumen alrededor del 80 % de la energía. En este contexto, el cambio climático está teniendo un impacto particularmente severo en los entornos urbanos, no solo por su densidad, sino por sus características constructivas, su metabolismo energético y la escasez de vegetación en muchas zonas consolidadas. Uno de los efectos más visibles y preocupantes es el fenómeno conocido como isla de calor urbana (UHI, por sus siglas en inglés).

Las islas de calor se producen cuando la temperatura en las zonas urbanas es significativamente más alta que en las zonas rurales o periurbanas cercanas, especialmente durante la noche. Este diferencial térmico puede superar fácilmente los cinco grados centígrados en determinadas condiciones. Las consecuencias de este fenómeno van más allá del malestar térmico: afecta directamente a la salud, la calidad del aire, el consumo energético, la biodiversidad urbana y la equidad social.

En los últimos años, la disponibilidad de datos abiertos —especialmente datos geoespaciales— ha permitido caracterizar, mapear y analizar las islas de calor urbanas con una precisión sin precedentes. Este artículo explora cómo estos datos pueden ser utilizados para diseñar soluciones urbanas adaptadas al cambio climático, tomando como eje la mitigación de las islas de calor.

Qué son las islas de calor urbanas y por qué se producen

Una isla de calor urbana es un fenómeno térmico que se genera cuando la infraestructura urbana absorbe y retiene más calor que las zonas no urbanizadas. Esta acumulación de calor se debe a varios factores que actúan de forma sinérgica:

- La presencia de materiales como asfalto, hormigón o ladrillo, que tienen una alta capacidad de absorción térmica.

- La escasez de vegetación, que limita el enfriamiento natural por evapotranspiración.

- La morfología urbana (altura y disposición de los edificios), que puede obstaculizar la ventilación natural.

- Las emisiones de calor derivadas de la actividad humana (vehículos, climatización o procesos industriales).

- La impermeabilización del suelo, que impide la infiltración de agua y reduce el efecto termorregulador del subsuelo húmedo.

El resultado es que muchas ciudades, especialmente en latitudes mediterráneas, se convierten en auténticos sumideros de calor durante los meses cálidos. Este fenómeno no afecta por igual a todos los barrios: los más vulnerables son, con frecuencia, los más densamente construidos, con menos arbolado y con una mayor proporción de población en situación de pobreza energética.

Figura 1. Elemento ilustrativo sobre las islas de calor.

El papel clave de los datos para entender y combatir las islas de calor

Para intervenir eficazmente en las islas de calor es necesario saber dónde, cuándo y cómo se producen. A diferencia de otros riesgos naturales, el efecto isla de calor no es visible a simple vista, y su intensidad varía según la hora del día, la época del año y las condiciones meteorológicas concretas. Por tanto, requiere una base de conocimiento sólida y dinámica, que solo se puede construir mediante la integración de datos diversos, actualizados y territorializados.

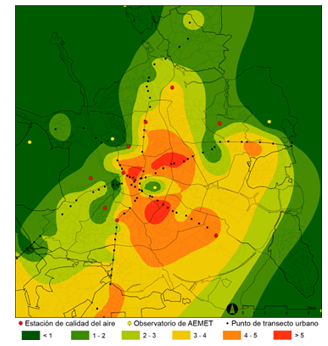

En este punto, los datos geoespaciales abiertos son una herramienta fundamental. A través de imágenes satelitales, mapas urbanos, datos meteorológicos, cartografía catastral y otros conjuntos accesibles al público, es posible construir modelos térmicos urbanos, identificar zonas críticas, estimar exposiciones diferenciales y evaluar el impacto de las medidas adoptadas.

A continuación, se detallan las principales categorías de datos que permiten abordar el fenómeno de las islas de calor desde una perspectiva territorial e interdisciplinar.

Tipologías de datos geoespaciales aplicables al estudio del fenómeno

1. Datos satelitales de observación de la Tierra

Los sensores térmicos embarcados en satélites como Landsat 8/9 (NASA/USGS) o Sentinel-3 (Copernicus) permiten generar mapas de temperatura superficial urbana con resoluciones que oscilan entre los 30 y los 1.000 metros. Aunque estas imágenes tienen limitaciones espaciales y temporales, son suficientes para detectar patrones y tendencias, sobre todo si se combinan con series temporales.

Estos datos, accesibles a través de plataformas como el Copernicus Open Access Hub o el USGS EarthExplorer, son fundamentales para realizar estudios comparativos entre ciudades o para observar la evolución temporal de una misma zona.

2. Datos meteorológicos urbanos

La red de estaciones de AEMET, junto con otras estaciones automáticas gestionadas por comunidades autónomas o ayuntamientos, permite analizar la evolución de las temperaturas del aire en diferentes puntos urbanos. En algunos casos, también se dispone de sensores ciudadanos o redes de sensores distribuidos en el espacio urbano que permiten generar mapas de calor en tiempo real con alta resolución.

3. Cartografía urbana y modelos digitales del terreno

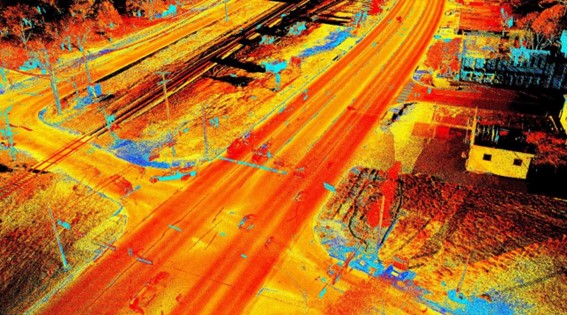

Los modelos digitales de superficie (DSM), modelos digitales del terreno (DTM) y cartografías derivadas del LIDAR permiten estudiar la morfología urbana, la densidad edificatoria, la orientación de las calles, la pendiente del terreno y otros factores que afectan a la ventilación natural y la acumulación de calor. En España, estos datos son accesibles a través del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).

4. Bases de datos de cobertura y uso de suelo

Las bases de datos como Corine Land Cover del Programa Copernicus, o los mapas de ocupación del suelo a nivel autonómico permiten distinguir entre zonas urbanizadas, zonas verdes, superficies impermeables y cuerpos de agua. Esta información es clave para calcular el grado de artificialización de una zona y su relación con el balance térmico.

5. Inventarios de arbolado y espacios verdes

Algunos ayuntamientos publican en sus portales de datos abiertos el inventario detallado del arbolado urbano, parques y jardines. Estos datos, georreferenciados, permiten analizar el efecto de la vegetación sobre el confort térmico, así como planificar nuevas plantaciones o corredores verdes.

6. Datos socioeconómicos y de vulnerabilidad

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), junto con los sistemas de información social de comunidades autónomas y ayuntamientos, permiten identificar los barrios más vulnerables desde el punto de vista social y económico. Su cruce con los datos térmicos permite incorporar una dimensión de justicia climática en la toma de decisiones.

Aplicaciones prácticas: cómo se utilizan los datos abiertos para actuar

Una vez reunidos e integrados los datos relevantes, se pueden aplicar múltiples estrategias de análisis que permiten fundamentar políticas públicas y proyectos urbanos con criterios de sostenibilidad y equidad. A continuación, se describen algunas de las principales aplicaciones.

- Cartografía de zonas de calor y mapas de vulnerabilidad: el uso conjunto de imágenes térmicas, datos meteorológicos y capas urbanas permite generar mapas de intensidad de isla de calor a nivel de barrio o manzana. Si estos mapas se combinan con indicadores sociales, demográficos y de salud pública, es posible construir mapas de vulnerabilidad térmica, que prioricen la intervención en zonas donde se cruzan altas temperaturas y altos niveles de riesgo social. Estos mapas permiten, por ejemplo:

- Identificar barrios prioritarios para reverdecimiento urbano.

- Planificar rutas de evacuación o zonas de sombra durante olas de calor.

- Determinar la localización óptima de refugios climáticos.

- Evaluación del impacto de soluciones basadas en la naturaleza: los datos abiertos también permiten monitorizar los efectos de determinadas actuaciones urbanas. Por ejemplo, mediante series temporales de imágenes satelitales o sensores de temperatura, se puede evaluar cómo la creación de un parque o la plantación de arbolado en una calle ha modificado la temperatura superficial. Este enfoque de evaluación ex post permite justificar inversiones públicas, ajustar diseños y escalar soluciones eficaces a otras zonas con condiciones similares.

- Modelización urbana y simulaciones climáticas: los modelos urbanos tridimensionales, construidos a partir de datos abiertos LIDAR o cartografía catastral, permiten simular el comportamiento térmico de un barrio o una ciudad bajo diferentes escenarios climáticos y urbanísticos. Estas simulaciones, combinadas con herramientas como ENVI-met o Urban Weather Generator, son fundamentales para apoyar la toma de decisiones en planeamiento urbano.

Estudios y análisis existentes sobre islas de calor urbanas: qué se ha hecho y qué podemos aprender

Durante la última década se han realizado múltiples estudios en España y Europa que muestran cómo los datos abiertos, especialmente los de carácter geoespacial, permiten caracterizar y analizar el fenómeno de las islas de calor urbanas. Estos trabajos son fundamentales no solo por sus resultados específicos, sino porque ilustran metodologías replicables y escalables. Seguidamente, se describen algunos de los más relevantes.

Estudio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre temperatura superficial en Madrid

Un equipo del Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía de la UPM analizó la evolución de la temperatura superficial en el municipio de Madrid utilizando imágenes térmicas del satélite Landsat 8 en el periodo estival. El estudio se centró en detectar los cambios espaciales de las zonas más cálidas y relacionarlos con el uso del suelo, la vegetación urbana y la densidad edificatoria.

Figura 2. Imagen ilustrativa. Fuente: generada con IA

Metodología:

Se aplicaron técnicas de teledetección para extraer la temperatura superficial a partir del canal térmico TIRS del Landsat. Posteriormente, se realizó un análisis estadístico de correlación entre los valores térmicos y variables como el NDVI (índice de vegetación), el tipo de cobertura del suelo (datos CORINE) y la morfología urbana.

Resultados principales:

Las zonas con mayor densidad edificatoria, como los barrios del centro y del sur, mostraban temperaturas superficiales más altas. Por su parte, la presencia de parques urbanos reducía entre 3 y 5 °C la temperatura de su entorno inmediato. Se confirmó que el efecto isla de calor se intensifica en horarios nocturnos, especialmente durante olas de calor persistentes.

Este tipo de análisis es especialmente útil para diseñar estrategias de reverdecimiento urbano y para justificar intervenciones en barrios vulnerables.

Atlas de vulnerabilidad climática de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con expertos en salud pública y geografía urbana, desarrolló un Atlas de vulnerabilidad climática que incluye mapas detallados de exposición al calor, sensibilidad poblacional y capacidad adaptativa. El objetivo era orientar políticas municipales frente al cambio climático, especialmente en el ámbito de salud y servicios sociales.

Figura 3. Imagen que contiene cerca, exterior, edificios y pasto. Fuente: generada con IA

Metodología:

El atlas se elaboró combinando datos abiertos y administrativos a nivel de sección censal. Se analizaron tres dimensiones: exposición (datos de temperatura del aire y superficie), sensibilidad (edad avanzada, densidad, morbilidad) y capacidad adaptativa (acceso a zonas verdes, calidad de la vivienda, equipamientos). Los indicadores se normalizaron y combinaron mediante análisis espacial multicriterio para generar un índice de vulnerabilidad climática. El resultado permitió localizar los barrios con mayor riesgo frente al calor extremo y orientar medidas municipales.

Resultados principales:

A partir del atlas, se diseñó la red de “refugios climáticos”, que incluye bibliotecas, centros cívicos, escuelas y parques acondicionados, activados durante los episodios de calor extremo. La selección de estos espacios se basó directamente en los datos del atlas.

Análisis multitemporal del efecto isla de calor en Sevilla

Investigadores de la Universidad de Sevilla utilizaron datos satelitales de Sentinel-3 y Landsat 8 para estudiar la evolución del fenómeno de isla de calor en la ciudad entre 2015 y 2022. El objetivo fue evaluar la eficacia de ciertas actuaciones urbanas —como el plan “Reverdece tu barrio”— y anticipar los efectos del cambio climático en la ciudad.

Metodología:

Se emplearon imágenes térmicas y datos NDVI para calcular diferencias de temperatura entre áreas urbanas y zonas rurales circundantes. También se aplicaron técnicas de clasificación supervisada para identificar usos del suelo y su evolución. Se utilizaron datos abiertos de inventarios de arbolado y mapas de sombra urbana para interpretar los resultados.

Resultados principales:

Las actuaciones puntuales de renaturalización tienen un impacto local muy positivo, pero su efecto sobre el conjunto de la ciudad es limitado si no se integran en una estrategia de escala metropolitana. El estudio concluyó que una red continua de vegetación y cuerpos de agua es más eficaz que actuaciones aisladas.

Comparativa europea del proyecto Urban Heat Island Atlas (Copernicus)

Aunque no es un estudio español, el visor desarrollado por Copernicus para el programa europeo Urban Atlas ofrece un análisis comparativo entre ciudades europeas.

Metodología:

El visor integra imágenes térmicas de Sentinel-3, datos de ocupación del suelo y cartografía urbana para evaluar la severidad del efecto isla de calor.

Figura 4. Imagen ilustrativa

Ilustración: Infografía que muestra los principales factores que provocan el efecto isla de calor urbano (UHI). Las zonas urbanas retienen el calor debido a los edificios altos, las superficies impermeables y los materiales que retienen el calor, mientras que las zonas verdes son más frescas Fuente: Urban heat islands.

Resultados principales:

Este tipo de herramientas permite a ciudades de menor tamaño disponer de una primera aproximación del fenómeno sin necesidad de desarrollar modelos propios. Al estar basado en datos abiertos y gratuitos, el visor permite consultas directas por parte de técnicos y ciudadanía.

Limitaciones y desafíos actuales

A pesar del avance en la apertura de datos, todavía existen importantes retos:

- Desigualdad territorial: no todas las ciudades disponen de la misma calidad y cantidad de datos.

- Actualización irregular: algunos conjuntos se publican de forma puntual y no se actualizan regularmente.

- Escasa granularidad: los datos a menudo están agregados por distritos o secciones censales, lo que dificulta intervenciones a escala de calle.

- Falta de capacidades técnicas: muchas administraciones locales no cuentan con personal especializado en análisis geoespacial.

- Poca conexión con la ciudadanía: el conocimiento generado a partir de los datos no siempre se traduce en acciones visibles o comprensibles para la población.

Conclusión: construir resiliencia climática desde el dato geoespacial

Las islas de calor urbanas no son un fenómeno nuevo, pero en el contexto del cambio climático adquieren una dimensión crítica. Las ciudades que no planifiquen con base en datos se verán cada vez más expuestas a episodios de calor extremo, con impactos desiguales entre su población.

Los datos abiertos —y en particular los datos geoespaciales— ofrecen una oportunidad estratégica para transformar esta amenaza en una palanca de cambio. Con ellos podemos identificar, anticipar, intervenir y evaluar. Pero para que esto suceda, es imprescindible:

- Consolidar infraestructuras de datos accesibles, actualizadas y de calidad.

- Fomentar la colaboración entre niveles de gobierno, centros de investigación y ciudadanía.

- Capacitar a los técnicos municipales en el uso de herramientas geoespaciales.

- Promover una cultura de la toma de decisiones basada en evidencia y sensibilidad climática.

El dato no sustituye a la política, pero permite fundamentarla, mejorarla y hacerla más equitativa. En un escenario de calentamiento global, contar con datos geoespaciales abiertos es una herramienta clave para hacer que nuestras ciudades sean más habitables y mejor preparadas para el futuro.

Contenido elaborado por Mayte Toscano, Senior Consultant en Tecnologías ligadas a la economía del dato. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

En un mundo cada vez más expuesto a riesgos naturales y crisis humanitarias, contar con datos geoespaciales precisos y actualizados puede marcar la diferencia entre una respuesta eficaz y una reacción tardía. Las huellas de edificios, es decir, los contornos de las construcciones tal como aparecen en el terreno, son uno de los recursos más valiosos en contextos de urgencia.

En este post profundizaremos en este concepto, incluyendo dónde obtener datos abiertos de huellas de edificios, y destacaremos su importancia en uno de sus múltiples casos de uso: la gestión de emergencias.

¿Qué son las huellas de edificios?

Las huellas de edificios (en inglés, building footprints) son representaciones geoespaciales, normalmente en formato vectorial, que muestran el contorno de las estructuras construidas sobre el terreno. Es decir, indican la proyección horizontal de un edificio sobre el suelo, vista desde arriba, como si se tratara de un plano en planta.

Estas huellas pueden incluir tanto edificaciones residenciales como industriales, comerciales, institucionales o incluso construcciones rurales. Dependiendo de la fuente de datos, pueden ir acompañadas de atributos adicionales como la altura, número de plantas, uso del edificio o fecha de construcción, lo que las convierte en una fuente de información muy rica para múltiples disciplinas.

A diferencia de un plano arquitectónico que muestra detalles internos, las huellas de edificios se limitan al perímetro de la construcción en contacto con el suelo. Esta simplicidad las hace ligeras, interoperables y fácilmente combinables con otras capas de información geográfica, como redes viales, zonas de riesgo, infraestructuras críticas o datos sociodemográficos.

Figura 1. Ejemplo de huellas de edificios: cada polígono representa el controno de una construcción vista desde arriba

¿Cómo se obtienen?

Existen varias formas de generar huellas de edificios:

- A partir de imágenes satelitales o aéreas: mediante técnicas de fotointerpretación o, más recientemente, mediante inteligencia artificial y algoritmos de machine learning.

- Con datos catastrales o registros oficiales: como en el caso del Catastro en España, que mantiene bases vectoriales precisas de todas las construcciones registradas.

- Mediante mapeo colaborativo: plataformas como OpenStreetMap (OSM) permiten a usuarios voluntarios digitalizar manualmente las huellas visibles en ortofotos.

¿Para qué sirven?

Las huellas de edificios son fundamentales para:

- Análisis urbano y territorial: permiten estudiar la densidad construida, la expansión urbana o el uso del suelo.

- Gestión catastral e inmobiliaria: son clave para calcular superficies, aplicar impuestos o regular edificaciones.

- Planificación de infraestructuras y servicios públicos: ayudan a ubicar equipamientos, diseñar redes de transporte o estimar demanda energética.

- Modelización 3D y ciudades inteligentes: sirven de base para generar modelos urbanos tridimensionales.

- Gestión de riesgos y emergencias: permiten identificar zonas vulnerables, estimar población afectada o planificar evacuaciones.

En definitiva, las huellas de edificios son una pieza básica de la infraestructura de datos espaciales y, cuando se ofrecen como datos abiertos, accesibles y actualizados, multiplican su valor y utilidad para el conjunto de la sociedad.

¿Por qué son clave en situaciones de emergencia?

De entre todos los posibles casos de uso, en este artículo nos vamos a centrar en la gestión de emergencias. Durante una situación de este tipo –como un terremoto, una inundación o un incendio forestal– los equipos de intervención necesitan saber qué zonas están edificadas, cuántas personas pueden habitar esas estructuras, cómo acceder a ellas y dónde concentrar los recursos. Las huellas de edificios permiten:

- Estimar rápidamente el número de personas potencialmente afectadas.

- Priorizar zonas de intervención y rescate.

- Planificar rutas de acceso y evacuación.

- Cruzar datos con otras capas (vulnerabilidad social, zonas de riesgo, etc.).

- Coordinar la acción entre servicios de emergencia, autoridades locales y cooperación internacional.

Datos abiertos disponibles

Ante una emergencia, es fundamental saber dónde localizar datos de huellas de edificios. Uno de los avances más relevantes en el ámbito del gobierno del dato es la disponibilidad creciente de huellas de edificios como datos abiertos. Este tipo de información, que antes estaba restringida a administraciones u organismos especializados, ahora puede ser utilizada libremente por gobiernos locales, ONG, investigadores y empresas.

A continuación, se resumen algunas de las principales fuentes disponibles para la gestión de emergencias y otros fines:

- JRC – Global Human Settlement Layer (GHSL): el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea ofrece una serie de productos derivados del análisis de imágenes satelitales:

- GHS-BUILT-S: datos raster sobre áreas construidas a nivel global.

- GHS-BUILD-V: huellas vectoriales de edificios para Europa, generadas con IA.

- Descarga de datos: https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/download.php

- IGN y Catastro de España: las huellas de edificios oficiales en España se pueden obtener a través del Catastro y el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Son extremadamente detalladas y actualizadas.

- Centro de descargas del IGN: https://centrodedescargas.cnig.es

- Visor del Catastro: https://www.sedecatastro.gob.es

- Copernicus Emergency Management Service: ofrece productos cartográficos generados en tiempo récord cuando se activa una emergencia (terremotos, inundaciones, incendios, etc.). Incluyen mapas de daños y huellas de edificios afectados.

- Centro de descargas: https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR

- Importante: para descargar los datos vectoriales detallados (como las huellas), es necesario registrarse en la plataforma DIAS/Copernicus EMS o solicitar acceso según el caso.

- OpenStreetMap (OSM): plataforma colaborativa donde usuarios de todo el mundo han digitalizado huellas de edificios, especialmente en zonas no cubiertas por fuentes oficiales. Es especialmente útil para proyectos humanitarios, zonas rurales y en desarrollo, y casos donde se necesita actualización rápida o participación local.

- Descarga de datos: https://download.geofabrik.de

- Google Open Buildings: este proyecto de Google ofrece más de 2.000 millones de huellas de edificios en África, Asia y otras regiones de datos escasos, generadas con modelos de inteligencia artificial. Es especialmente útil para fines humanitarios, desarrollo urbano en países del sur global, y evaluación de exposición al riesgo en lugares donde no hay catastros oficiales.

- Acceso directo a los datos: https://sites.research.google/open-buildings/

- Microsoft Building Footprints: Microsoft ha publicado conjuntos de huellas de edificios generadas con algoritmos de aprendizaje automático aplicados a imágenes aéreas y satelitales. Cobertura: Estados Unidos, Canadá, Uganda, Tanzania, Nigeria y recientemente India. Los datos están en acceso abierto bajo licencia ODbL.

- Meta (ex Facebook) AI Buildings Footprints: Meta AI ha publicado datasets generados mediante aprendizaje profundo en colaboración con Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT). Se centraron en países africanos y del sudeste asiático.

- Acceso directo a los datos: https://dataforgood.facebook.com/dfg/tools/buildings

Tabla comparativa de fuentes de huellas de edificios abiertas

| Fuente/Proyecto | Cobertura geográfica | Tipo de datos | Formato | Requiere registro | Utilidad principal |

|---|---|---|---|---|---|

| JRC GHSL | Global (en raster) / Europa (vector) | Raster y vector | GeoTIFF / GeoPackage / Shapefile | No | Análisis urbano, planificación europea, estudios comparativos |

| IGN + Catastro España | España | Vector oficial | GML/Shapefile/WFS/WMS | No | Datos catastrales, planificación urbana, gestión municipal |

| Copernicus EMS | Europa y global (cuando hay activación) | Vector (post-emergencia) | PDF / GeoTIFF / Shapefile | Sí (para datos vectoriales detallados) | Cartografía rápida, gestión de emergencias |

| OpenStreetMap | Global (variable por zona) | Vector colaborativo | .osm / shapefile / GeoJSON | No | Mapas base, zonas rurales, apoyo humanitario |

| Google Open Buildings | África, Asia, LatAm (zonas seleccionadas) | Vector (generado con IA) | CSV / GeoJSON | No | Evaluación de riesgos, planificación en países en desarrollo |

| Microsoft Buildings Footprints | EE. UU., Canadá, India, África | Vector (IA) | GeoJSON | No | Datos masivos, planificación urbana, zonas rurales |

| Meta AI | África, Asia (zonas específicas) | Vector (IA) | GeoJSON / CSV | No | Apoyo humanitario, complementar OSM en zonas sin cobertura |

Figura 2. Tabla comparativa de fuentes de huella de edificios abiertas

Combinación y uso integrado de datos

Una de las grandes ventajas de que estas fuentes estén abiertas y documentadas es la posibilidad de combinarlas para mejorar la cobertura, la precisión y la utilidad operativa de las huellas de edificios. Os explicamos algunos enfoques recomendados:

1. Completar zonas sin cobertura oficial

- En regiones donde el catastro no está disponible o actualizado (como muchas zonas rurales o países en desarrollo), es útil usar Google Open Buildings o OpenStreetMap como base.

- GHSL también ofrece una visión armonizada a escala continental, útil para planificación y análisis comparativos.

2. Cruzar capas oficiales y colaborativas

- Las huellas del Catastro español se pueden enriquecer con datos de OSM cuando se detectan zonas nuevas o modificadas, especialmente tras un evento como una catástrofe.

- Esta combinación es ideal para municipios pequeños que no tienen capacidad técnica propia, pero quieren mantener sus datos al día.

3. Integración con datos sociodemográficos y de riesgo

- Las huellas ganan valor cuando se integran en sistemas de información geográfica (SIG) junto a capas como:

- Población por edificio (INE, WorldPop).

- Zonas inundables (MAPAMA, Copernicus).

- Centros de salud o escuelas.

- Infraestructuras críticas (red eléctrica, agua).

Esto permite modelar escenarios de riesgo, planificar evacuaciones o incluso simular impactos potenciales de una emergencia.

4. Uso combinado de activaciones reales

Algunos ejemplos reales de usos de estos datos son:

- En casos como la erupción en La Palma, se utilizaron simultáneamente datos del Catastro, OSM y productos de Copernicus EMS para cartografiar daños, calcular población afectada y planificar ayudas.

- Durante el terremoto en Turquía en 2023, organizaciones como UNOSAT y Copernicus combinaron imágenes satelitales con algoritmos automáticos para detectar colapsos estructurales y cruzarlos con huellas existentes. Esto permitió estimar rápidamente el número de personas potencialmente atrapadas.

En situaciones de emergencia, el tiempo es un recurso crítico. La inteligencia artificial aplicada a imágenes satelitales o aéreas permite generar huellas de edificios de forma mucho más rápida y automatizada que los métodos tradicionales.

En definitiva, las distintas fuentes no son excluyentes, sino complementarias. Su integración estratégica dentro de una infraestructura de datos bien gobernada es lo que permite pasar del dato al impacto, y poner el conocimiento geoespacial al servicio de la seguridad, la planificación y el bienestar colectivo.

Gobierno de datos y coordinación

Contar con huellas de edificios de calidad es un primer paso fundamental, pero su verdadero valor solo se activa cuando estos datos están bien gobernados, coordinados entre actores y preparados para ser utilizados de forma eficiente en situaciones reales. Aquí es donde entra en juego el gobierno del dato: el conjunto de políticas, procesos y estructuras organizativas que aseguran que los datos estén disponibles, sean fiables, actualizados y utilizados de forma responsable.

¿Por qué es clave la gobernanza de datos?

En contextos de emergencia o planificación territorial, la falta de coordinación entre instituciones o la existencia de datos duplicados, incompletos o desactualizados puede tener consecuencias graves: retrasos en la toma de decisiones, duplicación de esfuerzos o, en el peor de los casos, decisiones erróneas. Una buena gobernanza de datos garantiza que:

- Los datos sean conocidos y localizables: no basta con que existan; deben estar documentados, catalogados y accesibles en plataformas donde los usuarios los puedan encontrar fácilmente.

- Haya estándares e interoperabilidad: las huellas de edificios deben seguir formatos comunes (como GeoJSON, GML, shapefile), usar sistemas de referencia consistentes, y estar alineadas con otras capas geoespaciales (redes de servicios, límites administrativos, zonas de riesgo…).

- Se mantengan actualizados: especialmente en zonas urbanas o en desarrollo, donde nuevas construcciones surgen rápidamente. Un dato de hace cinco años puede ser inservible en una crisis actual.

- Se coordinen entre niveles de gobierno: municipal, regional, nacional y europeo. La compartición eficiente evita duplicidades y facilita respuestas conjuntas, especialmente en contextos transfronterizos o internacionales.

- Se definan roles y responsabilidades claras: ¿quién produce los datos?, ¿quién los valida?, ¿quién los distribuye?, ¿quién los activa en caso de emergencia?

El valor de la colaboración

Un ecosistema sólido de gobierno del dato también debe fomentar la colaboración multisectorial. Administraciones públicas, servicios de emergencia, universidades, sector privado, organizaciones humanitarias y ciudadanía pueden beneficiarse (y contribuir) al uso y mejora de estos datos.

Por ejemplo, en muchos países, los catastros locales trabajan en colaboración con organismos como los institutos geográficos nacionales, mientras que iniciativas de ciencia ciudadana y mapeo colaborativo (como OpenStreetMap) pueden complementar o actualizar datos oficiales en zonas menos cubiertas.

Preparación para emergencias

En situaciones de crisis, la coordinación debe estar anticipada. No se trata solo de tener los datos, sino de tener planes operativos claros sobre cómo acceder a ellos, quién los activa, en qué formatos, y cómo se integran con los sistemas de respuesta (como los Centros de Coordinación de Emergencias o los SIG de protección civil).

Por ello, muchas instituciones están desarrollando protocolos de activación de datos geoespaciales en emergencias, y plataformas como Copernicus Emergency Management Service ya trabajan bajo este principio, ofreciendo productos basados en datos bien gobernados y activables en tiempo récord.

Conclusión

Las huellas de edificios no son solo un recurso técnico para urbanistas o cartógrafos: son una herramienta crítica para la gestión del riesgo, la planificación urbana sostenible y la protección de la ciudadanía. En situaciones de emergencia, donde el tiempo y la información precisa son factores determinantes, disponer de estos datos puede marcar la diferencia entre una intervención eficaz y una tragedia evitable.

El avance en tecnologías de observación de la Tierra, el uso de inteligencia artificial y el compromiso con la apertura de datos por parte de instituciones como el JRC o el IGN han democratizado el acceso a información geoespacial de altísimo valor. Hoy es posible que una administración local, una ONG o un grupo de voluntarios accedan a huellas de edificios para planificar evacuaciones, estimar población afectada o diseñar rutas logísticas en tiempo real.

Sin embargo, el reto no es solo tecnológico, sino también organizativo y cultural. Es imprescindible fortalecer el gobierno del dato: asegurar que estos conjuntos estén bien documentados, actualizados, accesibles y que su uso esté integrado en los protocolos de emergencia y planificación. También es fundamental formar a los actores clave, promover la interoperabilidad y fomentar la colaboración entre instituciones públicas, sector privado y sociedad civil.

En definitiva, las huellas de edificios representan mucho más que geometrías en un mapa: son una base sobre la que construir resiliencia, salvar vidas y mejorar la toma de decisiones en momentos críticos. Apostar por su uso responsable y abierto es apostar por una gestión pública más inteligente, coordinada y centrada en las personas.

Contenido elaborado por Mayte Toscano, Senior Consultant en Tecnologías ligadas a la economía del dato. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

Bizidata es una plataforma que visualiza, analiza y permite descargar datos del uso de bicicletas en Vitoria-Gasteiz y explorar cómo factores externos, como la climatología y el tráfico, influyen en el uso de la bicicleta.

Esta aplicación recopila y combina los siguientes datos:

- Uso de bicicletas: datos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

- Temperatura entre 2015 y 2021: datos de la Aemet.

- Temperaturas entre 2022 y la actualidad: Euskalmet (estación C040).

- Precipitaciones: Euskalmet (estación C076).

- Tráfico: Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.

Bizidata fue la aplicación ganadora en la categoría servicios web del Concurso de Datos Abiertos de Euskadi 2024.

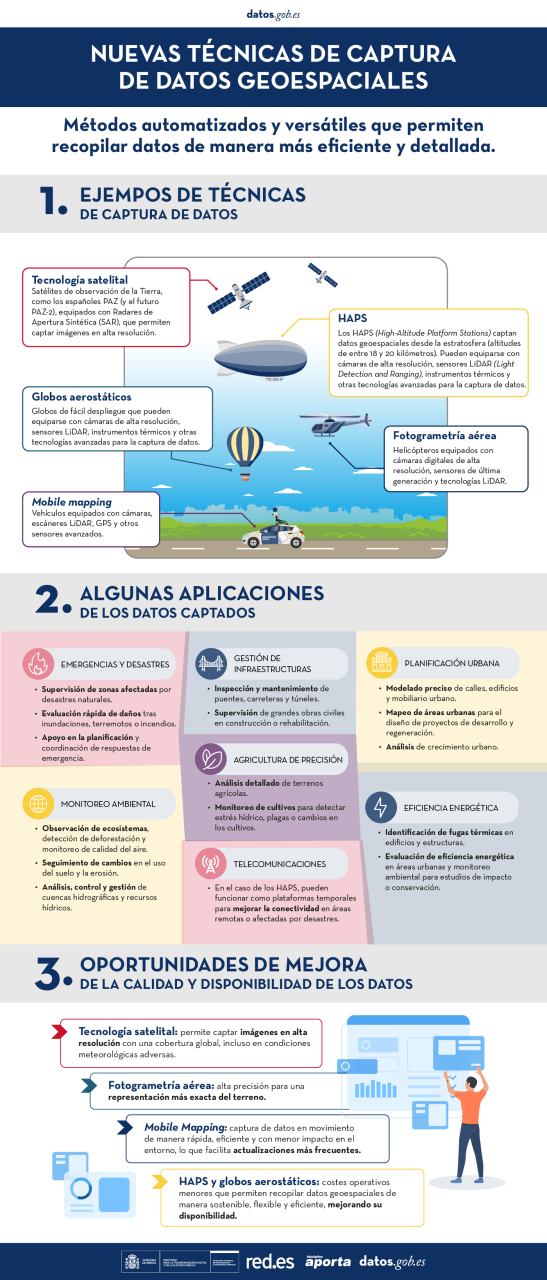

La captura de datos geoespaciales es esencial para entender nuestro entorno, tomar decisiones informadas y diseñar políticas efectivas en áreas como la planificación urbana, la gestión de recursos naturales o la respuesta ante emergencias. En el pasado, este proceso era principalmente manual y laborioso, basado en mediciones terrestres realizadas con herramientas como estaciones totales y niveles. Aunque estas técnicas tradicionales han evolucionado significativamente y siguen siendo ampliamente utilizadas, se han complementado con métodos automatizados y versátiles que permiten recopilar datos de manera más eficiente y detallada.

La novedad en el contexto actual no solo radica en los avances tecnológicos, que han mejorado la precisión y eficiencia en la recopilación de datos geoespaciales, sino también porque coincide con un cambio generalizado de mentalidad hacia la transparencia y la accesibilidad. Este enfoque ha impulsado la publicación de los datos obtenidos como recursos abiertos, facilitando su reutilización en aplicaciones como la planificación urbana, la gestión energética y la evaluación ambiental. La combinación de tecnología avanzada y una mayor conciencia sobre la importancia de compartir información marca un cambio significativo respecto a las técnicas tradicionales.

En este artículo, exploraremos algunos de los nuevos métodos de captura de datos, desde vuelos fotogramétricos con helicópteros y drones, hasta sistemas terrestres como el mobile mapping, que emplean sensores avanzados para generar modelos tridimensionales y mapas altamente precisos. Además, aprenderemos cómo estas tecnologías han potenciado la generación de datos abiertos, democratizando el acceso a información geoespacial clave para la innovación, la sostenibilidad y la colaboración pública-privada.

Fotogrametría áerea: helicópteros con sensores avanzados

En el pasado, la captura de datos geoespaciales desde el aire implicaba procesos largos y complejos. Las cámaras analógicas montadas en aviones generaban fotografías aéreas que debían procesarse manualmente para crear mapas bidimensionales. Aunque este enfoque fue innovador en su momento, también presentaba limitaciones, como una resolución más baja, tiempos prolongados de procesamiento y una mayor dependencia de las condiciones meteorológicas y de la luz diurna. Sin embargo, los avances tecnológicos han reducido estas restricciones, permitiendo incluso operaciones nocturnas o en condiciones climáticas adversas.

Hoy en día, la fotogrametría aérea ha dado un salto cualitativo gracias al uso de helicópteros equipados con sensores de última generación. Las cámaras digitales de alta resolución permiten capturar imágenes en múltiples ángulos, incluidas vistas oblicuas que ofrecen una perspectiva más completa del terreno. Además, la incorporación de sensores térmicos y tecnologías LiDAR (Light Detection and Ranging) añade una capa de detalle y precisión sin precedentes. Estos sistemas generan nubes de puntos y modelos tridimensionales que pueden integrarse directamente en software de análisis geoespacial, eliminando gran parte del procesamiento manual.

| Aspecto | Ventajas | Inconvenientes |

|---|---|---|

| Cobertura y flexibilidad | Permite cubrir grandes áreas y acceder a terrenos complejos. | Puede estar limitado a su uso en zonas con restricciones de espacio aéreo. Inaccesible a zonas subterráneas o de difícil acceso como túneles. |

| Tipos de datos | Captura datos visuales, térmicos y topográficos en un solo vuelo. | - |

| Precisión | Genera nubes de puntos y modelos 3D con alta precisión. | - |

| Eficiencia en grandes proyectos de datos | Permite cubrir áreas extensas donde los drones no tienen suficiente autonomía. | Coste operativo elevado comparado con otras tecnologías. |

| Impacto medioambiental y ruido | - | Genera ruido y mayor impacto ambiental, limitando su uso en áreas sensibles. |

| Condiciones climáticas | - | Depende del clima; condiciones adversas como viento y lluvia afectarán su operación. |

| Coste | - | Alto coste en comparación con drones o métodos terrestres. |

Figura 1. Tabla con ventajas e inconvenientes de la fotogrametría aérea con helicópteros.

Mobile mapping: de mochilas a integración BIM

El mobile mapping es una técnica de captura de datos geoespaciales que emplea vehículos equipados con cámaras, escáneres LiDAR, GPS y otros sensores avanzados. Esta tecnología permite recopilar información detallada mientras el vehículo se desplaza, siendo ideal para cartografiar áreas urbanas, redes viales y entornos dinámicos.

En el pasado, los levantamientos topográficos requerían mediciones estacionarias, lo que implicaba interrupciones del tráfico y un tiempo considerable para cubrir extensas áreas. En contraste, el mobile mapping ha revolucionado este proceso, permitiendo capturar datos de manera rápida, eficiente y con menor impacto en el entorno. Además, existen versiones portátiles de esta tecnología, como mochilas con escáneres robóticos, que permiten acceder a áreas peatonales o de difícil acceso.

Figura 2. Imagen captada con técnicas de mobile mapping.

| Aspecto | Ventajas | Inconvenientes |

|---|---|---|

| Rapidez | Captura datos mientras el vehículo se desplaza, reduciendo tiempos de operación. | Menor precisión en áreas con poca visibilidad para los sensores (por ejemplo, túneles). |

| Cobertura urbana | Ideal para entornos urbanos y redes viales complejas. | Es eficiente en áreas donde los vehículos pueden circular, pero su alcance es limitado como en terrenos rurales o inaccesibles. |

| Flexibilidad de implementación | Disponible en versiones portátiles (mochilas) para áreas peatonales o difíciles de alcanzar. | Los equipos portátiles suelen tener menor alcance que los sistemas vehiculares. |

| Integración con SIG y BIM | Facilita la generación de modelos digitales y su uso en planificación y análisis. | Requiere software avanzado para procesar grandes volúmenes de datos. |

| Impacto en el entorno | No requiere interrupciones del tráfico ni acceso exclusivo a áreas de trabajo. | Dependencia de condiciones ambientales óptimas, como luz adecuada y clima. |

| Accesibilidad | Accesible a zonas subterráneas o de difícil acceso como túneles. |

Figura 3. Tabla con ventajas e inconvenientes del mobile mapping.

El mobile mapping se presenta como una solución versátil y eficiente para capturar datos geoespaciales en movimiento, convirtiéndose en una herramienta clave para la modernización de los sistemas de gestión urbana y territorial.

HAPS y globos: nuevas alturas para la captura de información

Los HAPS (High-Altitude Platform Stations) y globos aerostáticos representan una alternativa innovadora y eficiente en la captura de datos geoespaciales desde grandes alturas. Estas plataformas, ubicadas en la estratosfera o a altitudes controladas, combinan características de los drones y los satélites, ofreciendo una solución intermedia que destaca por su versatilidad y sostenibilidad:

- Los HAPS, como los zepelines y aeronaves similares, operan en la estratosfera, a altitudes de entre 18 y 20 kilómetros, permitiendo una vista amplia y detallada del terreno.

- Los globos aerostáticos, por su parte, son ideales para estudios locales o temporales, gracias a su facilidad de despliegue y operación en altitudes más bajas.

Ambas tecnologías pueden equiparse con cámaras de alta resolución, sensores LiDAR, instrumentos térmicos y otras tecnologías avanzadas para la captura de datos.

| Aspecto | Ventajas | Inconvenientes |

|---|---|---|

| Cobertura | Amplia área de captura, especialmente con HAPS en la estratosfera. | Cobertura limitada en comparación con satélites en órbita. |

| Sostenibilidad | Menor impacto ambiental y huella energética en comparación con helicópteros o aviones. | Dependencia de condiciones meteorológicas para su despliegue y estabilidad. |

| Coste | Costos operativos más bajos que los satélites tradicionales | Mayor inversión inicial que drones o equipos terrestres. |

| Versatilidad | Ideal para proyectos temporales o de emergencia. | Limitada autonomía en globos aerostáticos. |

| Duración de operación | Los HAPS pueden operar por largos periodos (días o semanas). | Los globos aerostáticos tienen un tiempo de operación más corto. |

Figura 4. Tabla con ventajas e inconvenientes del HAPS y globos

Los HAPS y globos aerostáticos se presentan como herramientas clave para complementar tecnologías existentes como los drones y satélites, ofreciendo nuevas posibilidades en la recopilación de datos geoespaciales de manera sostenible, flexible y eficiente. A medida que estas tecnologías evolucionen, su adopción ampliará el acceso a datos cruciales para una gestión más inteligente del territorio y los recursos.

La tecnología satelital es una herramienta fundamental para la captura de datos geoespaciales a nivel global. España ha dado pasos significativos en este ámbito con el desarrollo y lanzamiento del satélite PAZ. Este satélite, diseñado inicialmente para fines de seguridad y defensa, ha demostrado un enorme potencial para aplicaciones civiles, como el monitoreo ambiental, la gestión de recursos naturales y la planificación urbana.

Tecnología satelital: el satélite PAZ y su futuro con PAZ-2

PAZ es un satélite de observación de la Tierra equipado con un radar de apertura sintética (SAR), que permite captar imágenes en alta resolución, independientemente de las condiciones meteorológicas o de luz.

El próximo lanzamiento de PAZ-2 (previsto para 2030) promete ampliar aún más las capacidades de observación de España. Este nuevo satélite, diseñado con mejoras tecnológicas, busca complementar las funciones de PAZ y aumentar la disponibilidad de datos para aplicaciones civiles y científicas. Entre las mejoras previstas, se incluyen:

- Mayor resolución de imágenes.

- Capacidad para monitorear áreas más extensas en menos tiempo.

- Incremento en la frecuencia de capturas para análisis más dinámicos.

| Aspecto | Ventajas | Desventajas |

|---|---|---|

| Cobertura global | Capacidad de capturar datos de cualquier parte del planeta. | Limitaciones en la resolución frente a tecnologías terrestres más detalladas. |

| Independiencia del clima | Los sensores SAR permiten capturas incluso en condiciones meteorológicas adversas.. | Dependencia de condiciones meteorológicas para su despliegue y estabilidad. |

| Frecuencia de datos | PAZ-2 mejorará la frecuencia de capturas, ideal para el monitoreo continuo. | Tiempo limitado en la vida útil del satélite. |

| Acceso a datos abiertos | Fomenta la reutilización en proyectos civiles y científicos. | Requiere infraestructura avanzada para procesar grandes volúmenes de datos. |

Figura 5. Tabla con ventajas e inconvenientes de la tecnología satelital PAZ y PAZ-2

Con PAZ y el próximo PAZ-2, España fortalece su posición en el ámbito de la observación satelital, abriendo nuevas oportunidades para la gestión eficiente del territorio, el análisis ambiental y el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en datos geoespaciales. Estos satélites no solo son un avance tecnológico, sino también una herramienta estratégica para promover la sostenibilidad y la cooperación internacional en el acceso a datos.

Conclusión: retos y oportunidades en la gestión del dato

La evolución de las técnicas de captura de datos geoespaciales ofrece una oportunidad única para mejorar la precisión, accesibilidad y calidad de los datos, y en el caso concreto de datos abiertos, resulta fundamental para fomentar la transparencia y la reutilización de información pública. Sin embargo, este avance no puede entenderse sin analizar el papel que juegan las herramientas tecnológicas en dicho proceso.

Las innovaciones como el LiDAR en helicópteros, el Mobile Mapping, SAM, HAPS y satélites como PAZ y PAZ-2 no solo optimizan la obtención de datos, sino que también tienen un impacto directo en la calidad y disponibilidad de los datos.

En definitiva, estás herramientas tecnológicas generan información de alta calidad que puede ser puesta a disposición de los ciudadanos como datos abiertos, una situación que se está viendo impulsada por el cambio de mentalidad hacia la transparencia y la accesibilidad. Este equilibrio convierte a los datos abiertos y a las herramientas tecnológicas en elementos complementarios, esenciales para maximizar el valor social, económico y ambiental de los datos geoespaciales.

Puedes ver un resumen de estas técnicas y sus aplicaciones en la siguiente infografía:

Contenido elaborado por Mayte Toscano, Senior Consultant en Tecnologías ligadas a la economía del dato. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

Un gemelo digital es una representación virtual e interactiva de un objeto, sistema o proceso del mundo real. Hablamos, por ejemplo, de una réplica digital de una fábrica, una ciudad o incluso un cuerpo humano. Estos modelos virtuales permiten simular, analizar y predecir el comportamiento del elemento original, lo que es clave para la optimización y el mantenimiento en tiempo real.

Debido a sus funcionalidades, los gemelos digitales se están utilizando en diversos sectores como la salud, el transporte o la agricultura. En este artículo, repasamos las ventajas que aporta su uso y mostramos dos ejemplos relacionados con los datos abiertos.

Ventajas de los gemelos digitales

Los gemelos digitales utilizan fuentes de datos reales del entorno, obtenidos a través de sensores y plataformas abiertas, entre otros. Gracias a ello, los gemelos digitales se actualizan en tiempo real para reflejar la realidad, lo que aporta una serie de ventajas:

- Aumento del rendimiento: una de las principales diferencias con las simulaciones tradicionales es que los gemelos digitales utilizan datos en tiempo real para su modelización, lo que permite tomar decisiones más acertadas para optimizar el rendimiento de equipos y sistemas según las necesidades de cada momento.

- Mejora de la planificación: utilizando tecnologías basadas en inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático, el gemelo digital puede analizar problemas de rendimiento o realizar simulaciones virtuales de «qué pasaría si». De esta forma, se pueden predecir fallos y problemas antes de que ocurran, lo que permite un mantenimiento proactivo.

- Reducción de costes: la mejora en la gestión de datos gracias a un gemelo digital genera beneficios equivalentes al 25% del gasto total en infraestructuras. Además, al evitar fallos costosos y optimizar procesos, se pueden reducir significativamente los costes operativos. También permiten monitorear y controlar sistemas en remoto, desde cualquier lugar, mejorando la eficiencia al centralizar las operaciones.

- Personalización y flexibilidad: al crear modelos virtuales detallados de productos o procesos, las organizaciones pueden adaptar rápidamente sus operaciones para satisfacer las demandas cambiantes del entorno y las preferencias individuales de los clientes / ciudadanos. Por ejemplo, en la fabricación, los gemelos digitales permiten la producción personalizada en masa, ajustando las líneas de producción en tiempo real para crear productos únicos según las especificaciones del cliente. Por otro lado, en el ámbito de la salud, los gemelos digitales pueden modelar el cuerpo humano para personalizar tratamientos médicos, mejorando así la eficacia y reduciendo los efectos secundarios.

- Impulso de la experimentación e innovación: los gemelos digitales proporcionan un entorno seguro y controlado para probar nuevas ideas y soluciones, sin los riesgos y costes asociados a los experimentos físicos. Entre otras cuestiones, permiten experimentar con grandes objetos o proyectos que, por su tamaño, no suelen prestarse a la experimentación en la vida real.

- Mejora de la sostenibilidad: al permitir la simulación y el análisis detallado de procesos y sistemas, las organizaciones pueden identificar áreas de ineficiencia y desperdicio, optimizando así el uso de recursos. Por ejemplo, los gemelos digitales pueden modelar el consumo y la producción de energía en tiempo real, permitiendo ajustes precisos que reducen el consumo y las emisiones de carbono.

Ejemplos de gemelos digitales en España

A continuación, se muestran tres ejemplos que ponen de manifiesto estas ventajas.

Proyecto GeDIA: inteligencia artificial para predecir los cambios en los territorios

GeDIA es una herramienta para la planificación estratégica de ciudades inteligentes, que permite realiza simulaciones de escenarios. Para ellos utiliza modelos de inteligencia artificial basados en fuentes de datos y herramientas ya existentes en el territorio.

El alcance de la herramienta es muy amplio, pero sus creadores destacan dos casos de uso:

- Necesidades de infraestructuras futuras: la plataforma realiza análisis detallados considerando las tendencias, gracias a los modelos de inteligencia artificial. De esta forma, se pueden realizar proyecciones de crecimiento y planificar las necesidades de infraestructuras y servicios, como energía y agua, en áreas específicas de un territorio, garantizando su disponibilidad.

- Crecimiento y turismo: GeDIA también se utiliza para estudiar y analizar el crecimiento urbano y turístico en zonas concretas. La herramienta identifica patrones de gentrificación y evalúa su impacto en la población local, utilizando datos censales. De esta forma se pueden comprender mejor los cambios demográficos y su impacto, como las necesidades de vivienda, y tomar decisiones que faciliten el crecimiento equitativo y sostenible.

Esta iniciativa cuenta con la participación de diversas empresas y la Universidad de Málaga (UMA), así como el respaldo económico de Red.es y la Unión Europea.

Gemelo digital del Mar menor: datos para cuidar el medio ambiente

El Mar Menor, la laguna salada de la Región de Murcia, ha sufrido graves problemas ecológicos en los últimos años, influenciados por la presión agrícola, el turismo y la urbanización.

Para conocer mejor las causas y valorar posibles soluciones, TRAGSATEC, una entidad de protección ambiental de propiedad estatal, desarrolló un gemelo digital. Para ello mapeó un área circundante de más de 1.600 kilómetros cuadrados, conocida como la Región del Campo de Cartagena. En total se obtuvieron 51.000 imágenes nadirales, 200.000 imágenes oblicuas y más de cuatro terabytes de datos LiDAR.