Las ciudades concentran más de dos tercios de la población europea y consumen alrededor del 80 % de la energía. En este contexto, el cambio climático está teniendo un impacto particularmente severo en los entornos urbanos, no solo por su densidad, sino por sus características constructivas, su metabolismo energético y la escasez de vegetación en muchas zonas consolidadas. Uno de los efectos más visibles y preocupantes es el fenómeno conocido como isla de calor urbana (UHI, por sus siglas en inglés).

Las islas de calor se producen cuando la temperatura en las zonas urbanas es significativamente más alta que en las zonas rurales o periurbanas cercanas, especialmente durante la noche. Este diferencial térmico puede superar fácilmente los cinco grados centígrados en determinadas condiciones. Las consecuencias de este fenómeno van más allá del malestar térmico: afecta directamente a la salud, la calidad del aire, el consumo energético, la biodiversidad urbana y la equidad social.

En los últimos años, la disponibilidad de datos abiertos —especialmente datos geoespaciales— ha permitido caracterizar, mapear y analizar las islas de calor urbanas con una precisión sin precedentes. Este artículo explora cómo estos datos pueden ser utilizados para diseñar soluciones urbanas adaptadas al cambio climático, tomando como eje la mitigación de las islas de calor.

Qué son las islas de calor urbanas y por qué se producen

Una isla de calor urbana es un fenómeno térmico que se genera cuando la infraestructura urbana absorbe y retiene más calor que las zonas no urbanizadas. Esta acumulación de calor se debe a varios factores que actúan de forma sinérgica:

- La presencia de materiales como asfalto, hormigón o ladrillo, que tienen una alta capacidad de absorción térmica.

- La escasez de vegetación, que limita el enfriamiento natural por evapotranspiración.

- La morfología urbana (altura y disposición de los edificios), que puede obstaculizar la ventilación natural.

- Las emisiones de calor derivadas de la actividad humana (vehículos, climatización o procesos industriales).

- La impermeabilización del suelo, que impide la infiltración de agua y reduce el efecto termorregulador del subsuelo húmedo.

El resultado es que muchas ciudades, especialmente en latitudes mediterráneas, se convierten en auténticos sumideros de calor durante los meses cálidos. Este fenómeno no afecta por igual a todos los barrios: los más vulnerables son, con frecuencia, los más densamente construidos, con menos arbolado y con una mayor proporción de población en situación de pobreza energética.

Figura 1. Elemento ilustrativo sobre las islas de calor.

El papel clave de los datos para entender y combatir las islas de calor

Para intervenir eficazmente en las islas de calor es necesario saber dónde, cuándo y cómo se producen. A diferencia de otros riesgos naturales, el efecto isla de calor no es visible a simple vista, y su intensidad varía según la hora del día, la época del año y las condiciones meteorológicas concretas. Por tanto, requiere una base de conocimiento sólida y dinámica, que solo se puede construir mediante la integración de datos diversos, actualizados y territorializados.

En este punto, los datos geoespaciales abiertos son una herramienta fundamental. A través de imágenes satelitales, mapas urbanos, datos meteorológicos, cartografía catastral y otros conjuntos accesibles al público, es posible construir modelos térmicos urbanos, identificar zonas críticas, estimar exposiciones diferenciales y evaluar el impacto de las medidas adoptadas.

A continuación, se detallan las principales categorías de datos que permiten abordar el fenómeno de las islas de calor desde una perspectiva territorial e interdisciplinar.

Tipologías de datos geoespaciales aplicables al estudio del fenómeno

1. Datos satelitales de observación de la Tierra

Los sensores térmicos embarcados en satélites como Landsat 8/9 (NASA/USGS) o Sentinel-3 (Copernicus) permiten generar mapas de temperatura superficial urbana con resoluciones que oscilan entre los 30 y los 1.000 metros. Aunque estas imágenes tienen limitaciones espaciales y temporales, son suficientes para detectar patrones y tendencias, sobre todo si se combinan con series temporales.

Estos datos, accesibles a través de plataformas como el Copernicus Open Access Hub o el USGS EarthExplorer, son fundamentales para realizar estudios comparativos entre ciudades o para observar la evolución temporal de una misma zona.

2. Datos meteorológicos urbanos

La red de estaciones de AEMET, junto con otras estaciones automáticas gestionadas por comunidades autónomas o ayuntamientos, permite analizar la evolución de las temperaturas del aire en diferentes puntos urbanos. En algunos casos, también se dispone de sensores ciudadanos o redes de sensores distribuidos en el espacio urbano que permiten generar mapas de calor en tiempo real con alta resolución.

3. Cartografía urbana y modelos digitales del terreno

Los modelos digitales de superficie (DSM), modelos digitales del terreno (DTM) y cartografías derivadas del LIDAR permiten estudiar la morfología urbana, la densidad edificatoria, la orientación de las calles, la pendiente del terreno y otros factores que afectan a la ventilación natural y la acumulación de calor. En España, estos datos son accesibles a través del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).

4. Bases de datos de cobertura y uso de suelo

Las bases de datos como Corine Land Cover del Programa Copernicus, o los mapas de ocupación del suelo a nivel autonómico permiten distinguir entre zonas urbanizadas, zonas verdes, superficies impermeables y cuerpos de agua. Esta información es clave para calcular el grado de artificialización de una zona y su relación con el balance térmico.

5. Inventarios de arbolado y espacios verdes

Algunos ayuntamientos publican en sus portales de datos abiertos el inventario detallado del arbolado urbano, parques y jardines. Estos datos, georreferenciados, permiten analizar el efecto de la vegetación sobre el confort térmico, así como planificar nuevas plantaciones o corredores verdes.

6. Datos socioeconómicos y de vulnerabilidad

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), junto con los sistemas de información social de comunidades autónomas y ayuntamientos, permiten identificar los barrios más vulnerables desde el punto de vista social y económico. Su cruce con los datos térmicos permite incorporar una dimensión de justicia climática en la toma de decisiones.

Aplicaciones prácticas: cómo se utilizan los datos abiertos para actuar

Una vez reunidos e integrados los datos relevantes, se pueden aplicar múltiples estrategias de análisis que permiten fundamentar políticas públicas y proyectos urbanos con criterios de sostenibilidad y equidad. A continuación, se describen algunas de las principales aplicaciones.

- Cartografía de zonas de calor y mapas de vulnerabilidad: el uso conjunto de imágenes térmicas, datos meteorológicos y capas urbanas permite generar mapas de intensidad de isla de calor a nivel de barrio o manzana. Si estos mapas se combinan con indicadores sociales, demográficos y de salud pública, es posible construir mapas de vulnerabilidad térmica, que prioricen la intervención en zonas donde se cruzan altas temperaturas y altos niveles de riesgo social. Estos mapas permiten, por ejemplo:

- Identificar barrios prioritarios para reverdecimiento urbano.

- Planificar rutas de evacuación o zonas de sombra durante olas de calor.

- Determinar la localización óptima de refugios climáticos.

- Evaluación del impacto de soluciones basadas en la naturaleza: los datos abiertos también permiten monitorizar los efectos de determinadas actuaciones urbanas. Por ejemplo, mediante series temporales de imágenes satelitales o sensores de temperatura, se puede evaluar cómo la creación de un parque o la plantación de arbolado en una calle ha modificado la temperatura superficial. Este enfoque de evaluación ex post permite justificar inversiones públicas, ajustar diseños y escalar soluciones eficaces a otras zonas con condiciones similares.

- Modelización urbana y simulaciones climáticas: los modelos urbanos tridimensionales, construidos a partir de datos abiertos LIDAR o cartografía catastral, permiten simular el comportamiento térmico de un barrio o una ciudad bajo diferentes escenarios climáticos y urbanísticos. Estas simulaciones, combinadas con herramientas como ENVI-met o Urban Weather Generator, son fundamentales para apoyar la toma de decisiones en planeamiento urbano.

Estudios y análisis existentes sobre islas de calor urbanas: qué se ha hecho y qué podemos aprender

Durante la última década se han realizado múltiples estudios en España y Europa que muestran cómo los datos abiertos, especialmente los de carácter geoespacial, permiten caracterizar y analizar el fenómeno de las islas de calor urbanas. Estos trabajos son fundamentales no solo por sus resultados específicos, sino porque ilustran metodologías replicables y escalables. Seguidamente, se describen algunos de los más relevantes.

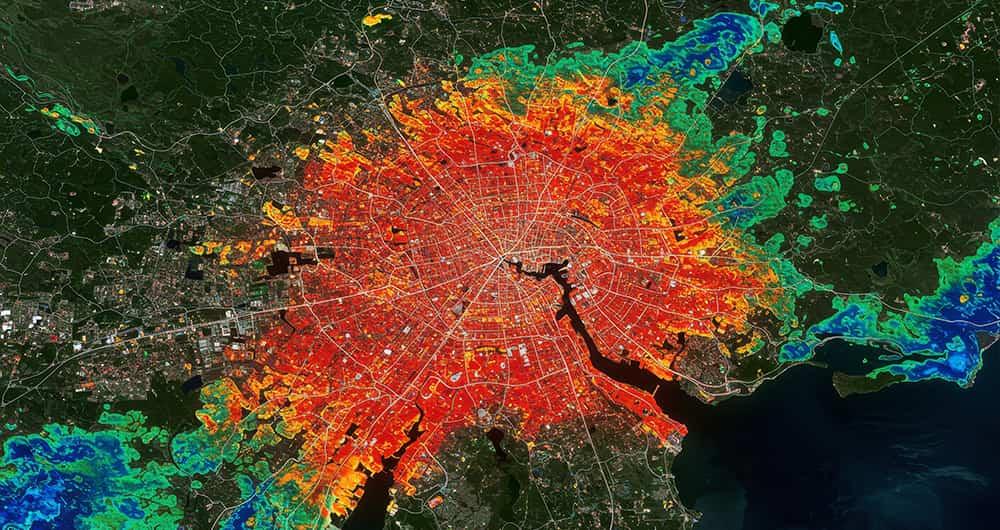

Estudio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre temperatura superficial en Madrid

Un equipo del Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía de la UPM analizó la evolución de la temperatura superficial en el municipio de Madrid utilizando imágenes térmicas del satélite Landsat 8 en el periodo estival. El estudio se centró en detectar los cambios espaciales de las zonas más cálidas y relacionarlos con el uso del suelo, la vegetación urbana y la densidad edificatoria.

Figura 2. Imagen ilustrativa. Fuente: generada con IA

Metodología:

Se aplicaron técnicas de teledetección para extraer la temperatura superficial a partir del canal térmico TIRS del Landsat. Posteriormente, se realizó un análisis estadístico de correlación entre los valores térmicos y variables como el NDVI (índice de vegetación), el tipo de cobertura del suelo (datos CORINE) y la morfología urbana.

Resultados principales:

Las zonas con mayor densidad edificatoria, como los barrios del centro y del sur, mostraban temperaturas superficiales más altas. Por su parte, la presencia de parques urbanos reducía entre 3 y 5 °C la temperatura de su entorno inmediato. Se confirmó que el efecto isla de calor se intensifica en horarios nocturnos, especialmente durante olas de calor persistentes.

Este tipo de análisis es especialmente útil para diseñar estrategias de reverdecimiento urbano y para justificar intervenciones en barrios vulnerables.

Atlas de vulnerabilidad climática de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con expertos en salud pública y geografía urbana, desarrolló un Atlas de vulnerabilidad climática que incluye mapas detallados de exposición al calor, sensibilidad poblacional y capacidad adaptativa. El objetivo era orientar políticas municipales frente al cambio climático, especialmente en el ámbito de salud y servicios sociales.

Figura 3. Imagen que contiene cerca, exterior, edificios y pasto. Fuente: generada con IA

Metodología:

El atlas se elaboró combinando datos abiertos y administrativos a nivel de sección censal. Se analizaron tres dimensiones: exposición (datos de temperatura del aire y superficie), sensibilidad (edad avanzada, densidad, morbilidad) y capacidad adaptativa (acceso a zonas verdes, calidad de la vivienda, equipamientos). Los indicadores se normalizaron y combinaron mediante análisis espacial multicriterio para generar un índice de vulnerabilidad climática. El resultado permitió localizar los barrios con mayor riesgo frente al calor extremo y orientar medidas municipales.

Resultados principales:

A partir del atlas, se diseñó la red de “refugios climáticos”, que incluye bibliotecas, centros cívicos, escuelas y parques acondicionados, activados durante los episodios de calor extremo. La selección de estos espacios se basó directamente en los datos del atlas.

Análisis multitemporal del efecto isla de calor en Sevilla

Investigadores de la Universidad de Sevilla utilizaron datos satelitales de Sentinel-3 y Landsat 8 para estudiar la evolución del fenómeno de isla de calor en la ciudad entre 2015 y 2022. El objetivo fue evaluar la eficacia de ciertas actuaciones urbanas —como el plan “Reverdece tu barrio”— y anticipar los efectos del cambio climático en la ciudad.

Metodología:

Se emplearon imágenes térmicas y datos NDVI para calcular diferencias de temperatura entre áreas urbanas y zonas rurales circundantes. También se aplicaron técnicas de clasificación supervisada para identificar usos del suelo y su evolución. Se utilizaron datos abiertos de inventarios de arbolado y mapas de sombra urbana para interpretar los resultados.

Resultados principales:

Las actuaciones puntuales de renaturalización tienen un impacto local muy positivo, pero su efecto sobre el conjunto de la ciudad es limitado si no se integran en una estrategia de escala metropolitana. El estudio concluyó que una red continua de vegetación y cuerpos de agua es más eficaz que actuaciones aisladas.

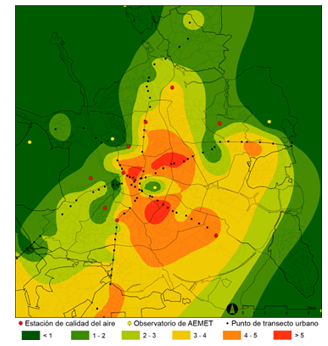

Comparativa europea del proyecto Urban Heat Island Atlas (Copernicus)

Aunque no es un estudio español, el visor desarrollado por Copernicus para el programa europeo Urban Atlas ofrece un análisis comparativo entre ciudades europeas.

Metodología:

El visor integra imágenes térmicas de Sentinel-3, datos de ocupación del suelo y cartografía urbana para evaluar la severidad del efecto isla de calor.

Figura 4. Imagen ilustrativa

Ilustración: Infografía que muestra los principales factores que provocan el efecto isla de calor urbano (UHI). Las zonas urbanas retienen el calor debido a los edificios altos, las superficies impermeables y los materiales que retienen el calor, mientras que las zonas verdes son más frescas Fuente: Urban heat islands.

Resultados principales:

Este tipo de herramientas permite a ciudades de menor tamaño disponer de una primera aproximación del fenómeno sin necesidad de desarrollar modelos propios. Al estar basado en datos abiertos y gratuitos, el visor permite consultas directas por parte de técnicos y ciudadanía.

Limitaciones y desafíos actuales

A pesar del avance en la apertura de datos, todavía existen importantes retos:

- Desigualdad territorial: no todas las ciudades disponen de la misma calidad y cantidad de datos.

- Actualización irregular: algunos conjuntos se publican de forma puntual y no se actualizan regularmente.

- Escasa granularidad: los datos a menudo están agregados por distritos o secciones censales, lo que dificulta intervenciones a escala de calle.

- Falta de capacidades técnicas: muchas administraciones locales no cuentan con personal especializado en análisis geoespacial.

- Poca conexión con la ciudadanía: el conocimiento generado a partir de los datos no siempre se traduce en acciones visibles o comprensibles para la población.

Conclusión: construir resiliencia climática desde el dato geoespacial

Las islas de calor urbanas no son un fenómeno nuevo, pero en el contexto del cambio climático adquieren una dimensión crítica. Las ciudades que no planifiquen con base en datos se verán cada vez más expuestas a episodios de calor extremo, con impactos desiguales entre su población.

Los datos abiertos —y en particular los datos geoespaciales— ofrecen una oportunidad estratégica para transformar esta amenaza en una palanca de cambio. Con ellos podemos identificar, anticipar, intervenir y evaluar. Pero para que esto suceda, es imprescindible:

- Consolidar infraestructuras de datos accesibles, actualizadas y de calidad.

- Fomentar la colaboración entre niveles de gobierno, centros de investigación y ciudadanía.

- Capacitar a los técnicos municipales en el uso de herramientas geoespaciales.

- Promover una cultura de la toma de decisiones basada en evidencia y sensibilidad climática.

El dato no sustituye a la política, pero permite fundamentarla, mejorarla y hacerla más equitativa. En un escenario de calentamiento global, contar con datos geoespaciales abiertos es una herramienta clave para hacer que nuestras ciudades sean más habitables y mejor preparadas para el futuro.

Contenido elaborado por Mayte Toscano, Senior Consultant en Tecnologías ligadas a la economía del dato. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.