Las ciudades concentran más de dos tercios de la población europea y consumen alrededor del 80 % de la energía. En este contexto, el cambio climático está teniendo un impacto particularmente severo en los entornos urbanos, no solo por su densidad, sino por sus características constructivas, su metabolismo energético y la escasez de vegetación en muchas zonas consolidadas. Uno de los efectos más visibles y preocupantes es el fenómeno conocido como isla de calor urbana (UHI, por sus siglas en inglés).

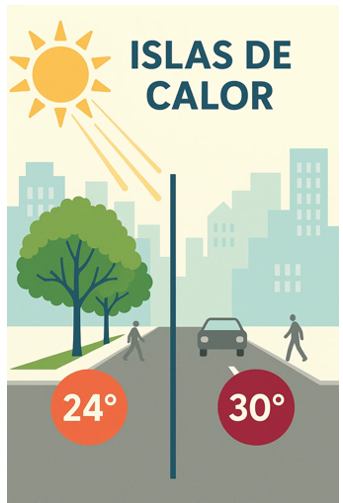

Las islas de calor se producen cuando la temperatura en las zonas urbanas es significativamente más alta que en las zonas rurales o periurbanas cercanas, especialmente durante la noche. Este diferencial térmico puede superar fácilmente los cinco grados centígrados en determinadas condiciones. Las consecuencias de este fenómeno van más allá del malestar térmico: afecta directamente a la salud, la calidad del aire, el consumo energético, la biodiversidad urbana y la equidad social.

En los últimos años, la disponibilidad de datos abiertos —especialmente datos geoespaciales— ha permitido caracterizar, mapear y analizar las islas de calor urbanas con una precisión sin precedentes. Este artículo explora cómo estos datos pueden ser utilizados para diseñar soluciones urbanas adaptadas al cambio climático, tomando como eje la mitigación de las islas de calor.

Qué son las islas de calor urbanas y por qué se producen

Una isla de calor urbana es un fenómeno térmico que se genera cuando la infraestructura urbana absorbe y retiene más calor que las zonas no urbanizadas. Esta acumulación de calor se debe a varios factores que actúan de forma sinérgica:

- La presencia de materiales como asfalto, hormigón o ladrillo, que tienen una alta capacidad de absorción térmica.

- La escasez de vegetación, que limita el enfriamiento natural por evapotranspiración.

- La morfología urbana (altura y disposición de los edificios), que puede obstaculizar la ventilación natural.

- Las emisiones de calor derivadas de la actividad humana (vehículos, climatización o procesos industriales).

- La impermeabilización del suelo, que impide la infiltración de agua y reduce el efecto termorregulador del subsuelo húmedo.

El resultado es que muchas ciudades, especialmente en latitudes mediterráneas, se convierten en auténticos sumideros de calor durante los meses cálidos. Este fenómeno no afecta por igual a todos los barrios: los más vulnerables son, con frecuencia, los más densamente construidos, con menos arbolado y con una mayor proporción de población en situación de pobreza energética.

Figura 1. Elemento ilustrativo sobre las islas de calor.

El papel clave de los datos para entender y combatir las islas de calor

Para intervenir eficazmente en las islas de calor es necesario saber dónde, cuándo y cómo se producen. A diferencia de otros riesgos naturales, el efecto isla de calor no es visible a simple vista, y su intensidad varía según la hora del día, la época del año y las condiciones meteorológicas concretas. Por tanto, requiere una base de conocimiento sólida y dinámica, que solo se puede construir mediante la integración de datos diversos, actualizados y territorializados.

En este punto, los datos geoespaciales abiertos son una herramienta fundamental. A través de imágenes satelitales, mapas urbanos, datos meteorológicos, cartografía catastral y otros conjuntos accesibles al público, es posible construir modelos térmicos urbanos, identificar zonas críticas, estimar exposiciones diferenciales y evaluar el impacto de las medidas adoptadas.

A continuación, se detallan las principales categorías de datos que permiten abordar el fenómeno de las islas de calor desde una perspectiva territorial e interdisciplinar.

Tipologías de datos geoespaciales aplicables al estudio del fenómeno

1. Datos satelitales de observación de la Tierra

Los sensores térmicos embarcados en satélites como Landsat 8/9 (NASA/USGS) o Sentinel-3 (Copernicus) permiten generar mapas de temperatura superficial urbana con resoluciones que oscilan entre los 30 y los 1.000 metros. Aunque estas imágenes tienen limitaciones espaciales y temporales, son suficientes para detectar patrones y tendencias, sobre todo si se combinan con series temporales.

Estos datos, accesibles a través de plataformas como el Copernicus Open Access Hub o el USGS EarthExplorer, son fundamentales para realizar estudios comparativos entre ciudades o para observar la evolución temporal de una misma zona.

2. Datos meteorológicos urbanos

La red de estaciones de AEMET, junto con otras estaciones automáticas gestionadas por comunidades autónomas o ayuntamientos, permite analizar la evolución de las temperaturas del aire en diferentes puntos urbanos. En algunos casos, también se dispone de sensores ciudadanos o redes de sensores distribuidos en el espacio urbano que permiten generar mapas de calor en tiempo real con alta resolución.

3. Cartografía urbana y modelos digitales del terreno

Los modelos digitales de superficie (DSM), modelos digitales del terreno (DTM) y cartografías derivadas del LIDAR permiten estudiar la morfología urbana, la densidad edificatoria, la orientación de las calles, la pendiente del terreno y otros factores que afectan a la ventilación natural y la acumulación de calor. En España, estos datos son accesibles a través del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).

4. Bases de datos de cobertura y uso de suelo

Las bases de datos como Corine Land Cover del Programa Copernicus, o los mapas de ocupación del suelo a nivel autonómico permiten distinguir entre zonas urbanizadas, zonas verdes, superficies impermeables y cuerpos de agua. Esta información es clave para calcular el grado de artificialización de una zona y su relación con el balance térmico.

5. Inventarios de arbolado y espacios verdes

Algunos ayuntamientos publican en sus portales de datos abiertos el inventario detallado del arbolado urbano, parques y jardines. Estos datos, georreferenciados, permiten analizar el efecto de la vegetación sobre el confort térmico, así como planificar nuevas plantaciones o corredores verdes.

6. Datos socioeconómicos y de vulnerabilidad

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), junto con los sistemas de información social de comunidades autónomas y ayuntamientos, permiten identificar los barrios más vulnerables desde el punto de vista social y económico. Su cruce con los datos térmicos permite incorporar una dimensión de justicia climática en la toma de decisiones.

Aplicaciones prácticas: cómo se utilizan los datos abiertos para actuar

Una vez reunidos e integrados los datos relevantes, se pueden aplicar múltiples estrategias de análisis que permiten fundamentar políticas públicas y proyectos urbanos con criterios de sostenibilidad y equidad. A continuación, se describen algunas de las principales aplicaciones.

- Cartografía de zonas de calor y mapas de vulnerabilidad: el uso conjunto de imágenes térmicas, datos meteorológicos y capas urbanas permite generar mapas de intensidad de isla de calor a nivel de barrio o manzana. Si estos mapas se combinan con indicadores sociales, demográficos y de salud pública, es posible construir mapas de vulnerabilidad térmica, que prioricen la intervención en zonas donde se cruzan altas temperaturas y altos niveles de riesgo social. Estos mapas permiten, por ejemplo:

- Identificar barrios prioritarios para reverdecimiento urbano.

- Planificar rutas de evacuación o zonas de sombra durante olas de calor.

- Determinar la localización óptima de refugios climáticos.

- Evaluación del impacto de soluciones basadas en la naturaleza: los datos abiertos también permiten monitorizar los efectos de determinadas actuaciones urbanas. Por ejemplo, mediante series temporales de imágenes satelitales o sensores de temperatura, se puede evaluar cómo la creación de un parque o la plantación de arbolado en una calle ha modificado la temperatura superficial. Este enfoque de evaluación ex post permite justificar inversiones públicas, ajustar diseños y escalar soluciones eficaces a otras zonas con condiciones similares.

- Modelización urbana y simulaciones climáticas: los modelos urbanos tridimensionales, construidos a partir de datos abiertos LIDAR o cartografía catastral, permiten simular el comportamiento térmico de un barrio o una ciudad bajo diferentes escenarios climáticos y urbanísticos. Estas simulaciones, combinadas con herramientas como ENVI-met o Urban Weather Generator, son fundamentales para apoyar la toma de decisiones en planeamiento urbano.

Estudios y análisis existentes sobre islas de calor urbanas: qué se ha hecho y qué podemos aprender

Durante la última década se han realizado múltiples estudios en España y Europa que muestran cómo los datos abiertos, especialmente los de carácter geoespacial, permiten caracterizar y analizar el fenómeno de las islas de calor urbanas. Estos trabajos son fundamentales no solo por sus resultados específicos, sino porque ilustran metodologías replicables y escalables. Seguidamente, se describen algunos de los más relevantes.

Estudio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre temperatura superficial en Madrid

Un equipo del Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía de la UPM analizó la evolución de la temperatura superficial en el municipio de Madrid utilizando imágenes térmicas del satélite Landsat 8 en el periodo estival. El estudio se centró en detectar los cambios espaciales de las zonas más cálidas y relacionarlos con el uso del suelo, la vegetación urbana y la densidad edificatoria.

Figura 2. Imagen ilustrativa. Fuente: generada con IA

Metodología:

Se aplicaron técnicas de teledetección para extraer la temperatura superficial a partir del canal térmico TIRS del Landsat. Posteriormente, se realizó un análisis estadístico de correlación entre los valores térmicos y variables como el NDVI (índice de vegetación), el tipo de cobertura del suelo (datos CORINE) y la morfología urbana.

Resultados principales:

Las zonas con mayor densidad edificatoria, como los barrios del centro y del sur, mostraban temperaturas superficiales más altas. Por su parte, la presencia de parques urbanos reducía entre 3 y 5 °C la temperatura de su entorno inmediato. Se confirmó que el efecto isla de calor se intensifica en horarios nocturnos, especialmente durante olas de calor persistentes.

Este tipo de análisis es especialmente útil para diseñar estrategias de reverdecimiento urbano y para justificar intervenciones en barrios vulnerables.

Atlas de vulnerabilidad climática de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con expertos en salud pública y geografía urbana, desarrolló un Atlas de vulnerabilidad climática que incluye mapas detallados de exposición al calor, sensibilidad poblacional y capacidad adaptativa. El objetivo era orientar políticas municipales frente al cambio climático, especialmente en el ámbito de salud y servicios sociales.

Figura 3. Imagen que contiene cerca, exterior, edificios y pasto. Fuente: generada con IA

Metodología:

El atlas se elaboró combinando datos abiertos y administrativos a nivel de sección censal. Se analizaron tres dimensiones: exposición (datos de temperatura del aire y superficie), sensibilidad (edad avanzada, densidad, morbilidad) y capacidad adaptativa (acceso a zonas verdes, calidad de la vivienda, equipamientos). Los indicadores se normalizaron y combinaron mediante análisis espacial multicriterio para generar un índice de vulnerabilidad climática. El resultado permitió localizar los barrios con mayor riesgo frente al calor extremo y orientar medidas municipales.

Resultados principales:

A partir del atlas, se diseñó la red de “refugios climáticos”, que incluye bibliotecas, centros cívicos, escuelas y parques acondicionados, activados durante los episodios de calor extremo. La selección de estos espacios se basó directamente en los datos del atlas.

Análisis multitemporal del efecto isla de calor en Sevilla

Investigadores de la Universidad de Sevilla utilizaron datos satelitales de Sentinel-3 y Landsat 8 para estudiar la evolución del fenómeno de isla de calor en la ciudad entre 2015 y 2022. El objetivo fue evaluar la eficacia de ciertas actuaciones urbanas —como el plan “Reverdece tu barrio”— y anticipar los efectos del cambio climático en la ciudad.

Metodología:

Se emplearon imágenes térmicas y datos NDVI para calcular diferencias de temperatura entre áreas urbanas y zonas rurales circundantes. También se aplicaron técnicas de clasificación supervisada para identificar usos del suelo y su evolución. Se utilizaron datos abiertos de inventarios de arbolado y mapas de sombra urbana para interpretar los resultados.

Resultados principales:

Las actuaciones puntuales de renaturalización tienen un impacto local muy positivo, pero su efecto sobre el conjunto de la ciudad es limitado si no se integran en una estrategia de escala metropolitana. El estudio concluyó que una red continua de vegetación y cuerpos de agua es más eficaz que actuaciones aisladas.

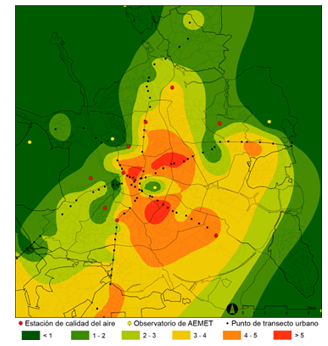

Comparativa europea del proyecto Urban Heat Island Atlas (Copernicus)

Aunque no es un estudio español, el visor desarrollado por Copernicus para el programa europeo Urban Atlas ofrece un análisis comparativo entre ciudades europeas.

Metodología:

El visor integra imágenes térmicas de Sentinel-3, datos de ocupación del suelo y cartografía urbana para evaluar la severidad del efecto isla de calor.

Figura 4. Imagen ilustrativa

Ilustración: Infografía que muestra los principales factores que provocan el efecto isla de calor urbano (UHI). Las zonas urbanas retienen el calor debido a los edificios altos, las superficies impermeables y los materiales que retienen el calor, mientras que las zonas verdes son más frescas Fuente: Urban heat islands.

Resultados principales:

Este tipo de herramientas permite a ciudades de menor tamaño disponer de una primera aproximación del fenómeno sin necesidad de desarrollar modelos propios. Al estar basado en datos abiertos y gratuitos, el visor permite consultas directas por parte de técnicos y ciudadanía.

Limitaciones y desafíos actuales

A pesar del avance en la apertura de datos, todavía existen importantes retos:

- Desigualdad territorial: no todas las ciudades disponen de la misma calidad y cantidad de datos.

- Actualización irregular: algunos conjuntos se publican de forma puntual y no se actualizan regularmente.

- Escasa granularidad: los datos a menudo están agregados por distritos o secciones censales, lo que dificulta intervenciones a escala de calle.

- Falta de capacidades técnicas: muchas administraciones locales no cuentan con personal especializado en análisis geoespacial.

- Poca conexión con la ciudadanía: el conocimiento generado a partir de los datos no siempre se traduce en acciones visibles o comprensibles para la población.

Conclusión: construir resiliencia climática desde el dato geoespacial

Las islas de calor urbanas no son un fenómeno nuevo, pero en el contexto del cambio climático adquieren una dimensión crítica. Las ciudades que no planifiquen con base en datos se verán cada vez más expuestas a episodios de calor extremo, con impactos desiguales entre su población.

Los datos abiertos —y en particular los datos geoespaciales— ofrecen una oportunidad estratégica para transformar esta amenaza en una palanca de cambio. Con ellos podemos identificar, anticipar, intervenir y evaluar. Pero para que esto suceda, es imprescindible:

- Consolidar infraestructuras de datos accesibles, actualizadas y de calidad.

- Fomentar la colaboración entre niveles de gobierno, centros de investigación y ciudadanía.

- Capacitar a los técnicos municipales en el uso de herramientas geoespaciales.

- Promover una cultura de la toma de decisiones basada en evidencia y sensibilidad climática.

El dato no sustituye a la política, pero permite fundamentarla, mejorarla y hacerla más equitativa. En un escenario de calentamiento global, contar con datos geoespaciales abiertos es una herramienta clave para hacer que nuestras ciudades sean más habitables y mejor preparadas para el futuro.

Contenido elaborado por Mayte Toscano, Senior Consultant en Tecnologías ligadas a la economía del dato. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

En un mundo cada vez más interconectado y complejo, la inteligencia geoespacial (GEOINT) se ha convertido en una herramienta esencial para la toma de decisiones en el ámbito de la defensa y la seguridad. La capacidad de recopilar, analizar e interpretar datos geoespaciales permite a las Fuerzas Armadas y a las agencias de seguridad comprender mejor el entorno operativo, anticipar amenazas y planificar operaciones con mayor eficacia.

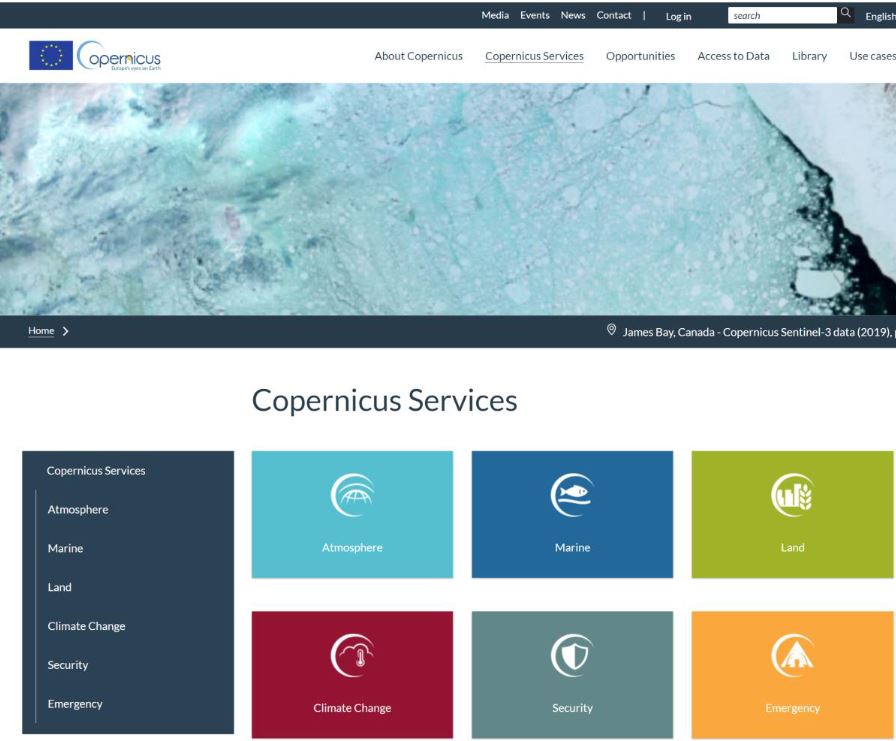

En este contexto, los datos satelitales, clasificados pero también los abiertos, han adquirido una relevancia significativa. Programas como Copernicus de la Unión Europea proporcionan acceso gratuito y abierto a una amplia gama de datos de observación de la Tierra, lo que democratiza el acceso a información crítica y fomenta la colaboración entre diferentes actores.

Este artículo explora el papel de los datos en la inteligencia geoespacial aplicada a la defensa, destacando su importancia, aplicaciones y el liderazgo de España en este ámbito.

¿Qué es la Inteligencia Geoespacial?

La inteligencia geoespacial (GEOINT) es una disciplina que combina la recopilación, análisis e interpretación de datos geoespaciales para apoyar la toma de decisiones en diversas áreas, incluyendo la defensa, la seguridad y la gestión de emergencias. Estos datos pueden incluir imágenes satelitales, información de sensores remotos, datos de sistemas de información geográfica (SIG) y otras fuentes que proporcionan información sobre la ubicación y las características del terreno.

En el ámbito de la defensa, la GEOINT permite a los analistas y planificadores militares obtener una comprensión detallada del entorno operativo, identificar amenazas potenciales y planificar operaciones con mayor precisión. Además, facilita la coordinación entre diferentes unidades y agencias, mejorando la eficacia de las operaciones conjuntas.

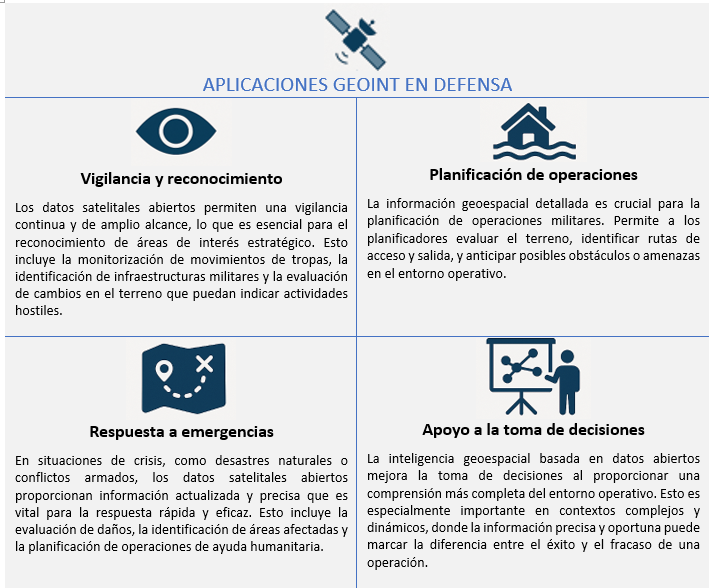

Aplicaciones en el ámbito de la defensa

La integración de datos satelitales abiertos en la inteligencia geoespacial ha ampliado significativamente las capacidades de defensa. A continuación, se presentan algunas de las aplicaciones más relevantes:

Figura 1. Aplicaciones GEOINT en defensa. Fuente: elaboración propia

La inteligencia geoespacial no solo apoya a las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones tácticas, sino que también transforma la forma en que se planifican y ejecutan operaciones militares, de vigilancia y de respuesta a emergencias. Aquí presentamos casos de uso concretos donde la GEOINT, apoyado en datos satelitales abiertos, ha tenido un impacto decisivo.

Monitoreo de movimientos militares en conflictos

Caso: Guerra de Ucrania (2022–2024)

Organizaciones como el Centro de Satélites de la UE (SatCen) y ONGs como Conflict Intelligence Team han usado imágenes Sentinel-1 y Sentinel-2 (Copernicus) para:

- Detectar concentraciones de tropas y material militar ruso.

- Analizar cambios en aeródromos, bases o rutas logísticas.

- Apoyar la verificación independiente de eventos sobre el terreno.

Esto ha sido clave para la toma de decisiones de la UE y la OTAN, sin necesidad de recurrir a datos clasificados.

Vigilancia marítima y control de fronteras

Caso: Operaciones de FRONTEX en el Mediterráneo

GEOINT alimentado por Sentinel-1 (radar) y Sentinel-3 (óptico + altímetro) permite:

- Identificar embarcaciones no autorizadas, incluso bajo nubes o de noche.

- Integrar alertas con AIS (sistema de identificación automática de buques).

- Coordinar rescates y operaciones de intercepción.

Ventaja: el radar de apertura sintética (SAR) de Sentinel-1 puede ver a través de las nubes, lo que lo hace ideal para vigilancia continua.

Apoyo a misiones de paz y ayuda humanitaria

Caso: Terremoto en Siria/Turquía (2023)

Datos abiertos (Sentinel-2, Landsat-8, PlanetScope gratuito tras catástrofe) se emplearon para:

- Detectar zonas colapsadas y evaluar daños.

- Planificar rutas de acceso seguras.

Coordinar campamentos y recursos con el apoyo de militares.

El papel de España

España ha demostrado un compromiso significativo con el desarrollo y la aplicación de la inteligencia geoespacial en defensa.

|

Centro de Satélites de la Unión Europea (SatCen) |

Proyecto Zeus del Ejército Español |

Participación en Programas Europeos | Desarrollo de capacidades nacionales |

|

Ubicado en Torrejón de Ardoz, el SatCen es una agencia de la Unión Europea que proporciona productos y servicios de inteligencia geoespacial para apoyar la toma de decisiones en materia de seguridad y defensa. España, como país anfitrión, desempeña un papel central en las operaciones del SatCen. |

El Ejército de Tierra español ha lanzado el proyecto Zeus, una iniciativa tecnológica que integra inteligencia artificial, redes 5G y datos satelitales para mejorar las capacidades operativas. Este proyecto busca crear una nube táctica de combate que permita una mayor interoperabilidad y eficacia en las operaciones militares. |

España participa activamente en programas europeos relacionados con la observación de la Tierra y la inteligencia geoespacial, como Copernicus y MUSIS. Además, colabora en iniciativas bilaterales y multilaterales para el desarrollo de capacidades satelitales y la compartición de datos. |

A nivel nacional, España ha invertido en el desarrollo de capacidades propias en inteligencia geoespacial, incluyendo la formación de personal especializado y la adquisición de tecnologías avanzadas. Estas inversiones refuerzan la autonomía estratégica del país y su capacidad para contribuir a operaciones internacionales. |

Figura 2. Tabla comparativa de la participación de España en distintos proyectos satelitales. Fuente: elaboración propia

Desafíos y oportunidades

Aunque los datos satelitales abiertos ofrecen numerosas ventajas, también presentan ciertos desafíos que deben abordarse para maximizar su utilidad en el ámbito de la defensa.

-

Calidad y resolución de los datos: si bien los datos abiertos son valiosos, a menudo tienen limitaciones en términos de resolución espacial y temporal en comparación con datos comerciales o clasificados. Esto puede afectar su aplicabilidad en ciertas operaciones que requieren información de alta precisión.

-

Integración de datos: la integración de datos de múltiples fuentes, incluyendo datos abiertos, comerciales y clasificados, requiere sistemas y procesos que garanticen la interoperabilidad y la coherencia de la información. Esto implica desafíos técnicos y organizativos que deben ser superados.

-

Seguridad y confidencialidad: el uso de datos abiertos en contextos de defensa plantea cuestiones sobre la seguridad y la confidencialidad de la información. Es esencial establecer protocolos y medidas de seguridad que protejan la información sensible y eviten su uso indebido.

- Oportunidades de colaboración: a pesar de estos desafíos, los datos satelitales abiertos ofrecen oportunidades significativas para la colaboración entre diferentes actores, incluyendo gobiernos, organizaciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil. Esta colaboración puede mejorar la eficacia de las operaciones de defensa y contribuir a una mayor seguridad global.

Recomendaciones para fortalecer el uso de datos abiertos en defensa

Con base en el análisis anterior, pueden extraerse algunas recomendaciones clave para aprovechar mejor el potencial de los datos abiertos:

-

Refuerzo de las infraestructuras de datos abiertos: consolidar plataformas nacionales que integren datos satelitales abiertos para su uso tanto civil como militar, con especial atención a la seguridad y a la interoperabilidad.

-

Promoción de estándares abiertos geoespaciales (OGC, INSPIRE): garantizar que los sistemas de defensa integren estándares internacionales que permitan el uso combinado de fuentes abiertas y clasificadas.

-

Formación especializada: fomentar el desarrollo de capacidades en análisis GEOINT con datos abiertos, tanto en el ámbito militar como en colaboración con universidades y centros tecnológicos.

-

Cooperación civil-militar: establecer protocolos que faciliten el intercambio de datos entre agencias civiles (AEMET, IGN, Protección Civil) y actores de defensa en situaciones de crisis o emergencias.

- Apoyo a la I+D+i: impulsar proyectos de investigación que exploren el uso avanzado de datos abiertos (por ejemplo, IA aplicada a Sentinel) con aplicaciones duales (civiles y de seguridad).

Conclusión

La inteligencia geoespacial y el uso de datos satelitales abiertos han transformado la forma en que las Fuerzas Armadas y las agencias de seguridad planifican y ejecutan sus operaciones. En un contexto de amenazas multidimensionales y escenarios en constante evolución, contar con información precisa, accesible y actualizada es más que una ventaja: es una necesidad estratégica.

Los datos abiertos se han consolidado como un activo fundamental no solo por su gratuidad, sino por su capacidad de democratizar el acceso a información crítica, fomentar la transparencia y habilitar nuevas formas de colaboración entre actores militares, civiles y científicos. En particular:

- Mejoran la resiliencia de los sistemas de defensa al permitir un análisis más amplio y transversal del entorno operativo.

- Aumentan la interoperabilidad, ya que los formatos y estándares abiertos facilitan el intercambio entre países y agencias.

- Impulsan la innovación, al ofrecer a startups, centros de investigación y universidades acceso a datos de calidad que de otro modo serían inaccesibles.

En este contexto, España ha demostrado una clara apuesta por esta visión estratégica, tanto desde sus instituciones nacionales como desde su papel activo en programas europeos como Copernicus, Galileo y las misiones de defensa común.

Contenido elaborado por Mayte Toscano, Senior Consultant en Tecnologías ligadas a la economía del dato. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

Los datos satelitales se han convertido en una herramienta fundamental para comprender y monitorear nuestro planeta desde una perspectiva única. Estos datos, recopilados por satélites en órbita alrededor de la Tierra, ofrecen una visión global y detallada de diversos fenómenos terrestres, marítimos y atmosféricos que tienen aplicaciones en múltiples sectores, como el cuidado del medio ambiento o impulso de la innovación en el sector energético.

En este artículo nos vamos a centrar en un nuevo sector: el ámbito de la pesca, donde los datos satelitales han revolucionado la forma en que se monitorean y gestionan las actividades pesqueras a nivel mundial. Repasaremos cuáles son los datos satelitales sobre pesca más utilizados para monitorizar la actividad pesquera y veremos posibles usos, destacando su relevancia en la detección de actividades ilegales.

Los datos satelitales más populares relacionados con la pesca: los datos de posicionamiento

Entre los datos satelitales, encontramos gran cantidad de datos públicos y abiertos, que son gratuitos y están disponibles en formatos reutilizables, como aquellos procedentes del programa europeo Copernicus. Estos datos se pueden complementar con otros que, aunque también son públicos, pueden tener coste y restricciones de uso o acceso. Esto se debe a que la obtención y procesamiento de estos datos implica costes significativos y se requiere la compra a proveedores especializados, como ORBCOMM, exactEarth, Spire Maritime o Inmarsat. A este segundo tipo pertenecen los datos procedentes de los dos sistemas más populares para obtener datos pesqueros, que son:

- Sistema de Identificación Automática (AIS, en sus siglas en inglés): transmite la ubicación, velocidad y dirección de los barcos. Se creó para mejorar la seguridad marítima y prevenir colisiones entre embarcaciones; es decir, su objetivo era evitar accidentes al permitir que los buques comuniquen su posición y obtengan la ubicación de otros barcos en tiempo real. Sin embargo, con la liberación de los datos satelitales en la década de 2010, la academia y las autoridades se dieron cuenta de que podían mejorar el conocimiento situacional al proporcionar información sobre los barcos, incluyendo su identidad, rumbo, velocidad y otros datos de navegación. Los datos AIS pasaron a facilitar la gestión del tráfico marítimo, permitiendo a las autoridades costeras y centros de tráfico monitorear y gestionar el movimiento de embarcaciones en sus aguas. Esta tecnología ha revolucionado la navegación marítima, proporcionando una capa adicional de seguridad y eficiencia en las operaciones marítimas. Los datos están disponibles a través de sitios webs como MarineTraffic o VesselFinder, que ofrecen servicios básicos de seguimiento de forma gratuita, pero requieren una suscripción para obtener funciones avanzadas.

- Sistema de Seguimiento de Buques (VMS): diseñado específicamente para el monitoreo pesquero, proporciona datos de posición y movimiento. Se creó específicamente para el monitoreo y la gestión de la industria pesquera moderna. Su desarrollo surgió hace aproximadamente dos décadas como una respuesta a la necesidad de mejorar el seguimiento, control y vigilancia de las actividades pesqueras. El acceso a los datos del VMS varía según la jurisdicción y los acuerdos internacionales. Los datos son utilizados principalmente por organismos gubernamentales, organizaciones regionales de gestión pesquera y autoridades encargadas de la vigilancia, quienes tienen acceso restringido y deben cumplir con estrictas normativas de seguridad y confidencialidad. Por otro lado, las empresas pesqueras también emplean sistemas VMS para gestionar sus flotas y cumplir con regulaciones locales e internacionales.

Análisis de datos satelitales pesqueros

Los datos satelitales han demostrado ser particularmente útiles para observar la pesca, ya que pueden ofrecer tanto un panorama general de un área marina o una flota pesquera, como la posibilidad de conocer la vida operativa de un solo buque. Para ello se suelen seguir los siguientes pasos:

- Recopilación de datos AIS y VMS.

- Integración con otras fuentes abiertas o privadas. Por ejemplo: registros de buques, datos oceanográficos, delimitaciones de zonas económicas especiales o aguas territoriales.

- Aplicación de algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones de comportamiento y maniobras de pesca.

- Visualización de datos en mapas interactivos.

- Generación de alertas sobre actividades sospechosas (para el monitorio en tiempo real).

Casos de uso de los datos satélites de pesca

Los datos satelitales de pesca ofrecen opciones rentables, especialmente para que aquellos con recursos limitados para patrullar sus aguas puedan monitorear de forma continua grandes extensiones oceánicas. Entre otras actividades, estos datos hacen posible el desarrollo de sistemas que permiten:

- La Supervisión del cumplimiento de regulaciones pesqueras, ya que los satélites pueden rastrear la posición y movimientos de los barcos pesqueros. Este monitoreo se puede hacer con datos históricos, con el objeto de realizar un análisis de patrones y tendencias de actividad pesquera. De esta forma se apoyan investigaciones a largo plazo y análisis estratégicos del sector pesquero.

- La detección de pesca ilegal, utilizando tanto datos históricos como en tiempo real. Al analizar patrones de movimiento inusuales o la presencia de embarcaciones en áreas restringidas, se pueden identificar posibles actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (llamada pesca INDNR). La pesca INDNR representa un valor de hasta 23.500 millones de dólares anuales en productos marinos.

- La evaluación del volumen pesca, con los datos de la capacidad de carga de cada nave y los trasbordos de pescado que se realizan tanto en alta mar como en puerto.

- La identificación de áreas de alta actividad pesquera y la evaluación de su impacto en ecosistemas sensibles.

Un ejemplo concreto es el trabajo realizado por el Overseas Development Institute (ODI), titulado “Pesca en aguas turbias”, que revela cómo los datos satelitales permiten identificar embarcaciones, determinar su ubicación, rumbo y velocidad, así como entrenar algoritmoss, proporcionando una visión sin precedentes de las actividades pesqueras globales. El informe está basado en dos fuentes: entrevistas con los responsables de diversas plataformas privadas y públicas que se dedican a observar la pesca INDNR, así como en recursos abiertos y gratuitos como Global Fishing Watch (GFW) –una organización que es el fruto de la colaboración entre Oceana, SkyTruth y Google— y que proporciona datos abiertos.

Desafíos, consideraciones éticas y limitaciones a la hora de monitorizar la actividad pesquera

Aunque estos datos ofrecen grandes oportunidades, es importante notar que también tienen limitaciones. El estudio "Fishing for data: The role of private data platforms in addressing illegal, unreported and unregulated fishing and overfishing", menciona los problemas de trabajar con datos satelitales para combatir la pesca ilegal, unos retos que pueden aplicar al monitoreo de la pesca en general:

- La falta de un registro universal de buques de pesca unificada. Se carece de una base de datos única de embarcaciones pesqueras, lo que dificulta la identificación de las embarcaciones y sus empresas propietarias u operadoras. La información de las embarcaciones está dispersa en múltiples fuentes, como sociedades de clasificación, registros nacionales de buques y organizaciones regionales de gestión pesquera.

- Algoritmos deficientes. Los algoritmos utilizados para identificar comportamientos de pesca son a veces incapaces de identificar con precisión la actividad pesquera, dificultando la identificación de actividades ilegales. Por ejemplo, inferir el tipo de arte de pesca utilizado, las especies objetivo o la cantidad capturada a partir de los datos satelitales puede ser complejo.

- La mayoría de estos datos no son gratuitos y pueden resultar costosos. Los datos más utilizados en este campo, es decir, aquellos procedentes de sistemas AIS y VMS, conllevan un coste considerable.

- Datos satelitales incompletos. Los sistemas de identificación automática (AIS) son obligatorios solo para embarcaciones de más de 300 toneladas brutas, lo que deja fuera a muchas embarcaciones pesqueras. Además, las embarcaciones pueden apagar sus transmisores AIS para evitar la vigilancia.

- El uso de estas herramientas para la vigilancia, el control y la aplicación de la ley conlleva riesgos, como falsos positivos y correlaciones espurias. Además, la excesiva confianza en estas herramientas puede desviar los esfuerzos de aplicación de la ley en comportamientos que no se pueden detectar.

- La colaboración y la coordinación entre diversas iniciativas privadas, como Global Fishing Watch, no es todo lo fluida que podría ser. Si unieran sus esfuerzos, podrían crear una plataforma de datos más potente, pero es difícil incentivar dicha colaboración entre organizaciones que son competidoras.

El futuro de los datos satelitales en la pesca

El campo de los datos satelitales está en constante evolución, con nuevas técnicas de captura y análisis que mejoran la precisión y utilidad de la información obtenida. Las innovaciones en la captura de datos geoespaciales incluyen el uso de drones, LiDAR (light detection and ranging) y fotogrametría de alta resolución, que complementan los datos obtenidos por satélites tradicionales. En el ámbito del análisis, el machine learning y la inteligencia artificial están desempeñando un papel crucial. Por ejemplo, Global Fishing Watch utiliza algoritmos de aprendizaje automático para procesar millones de mensajes diarios de más de 200.000 embarcaciones pesqueras, permitiendo una visión global y en tiempo real de sus actividades.

El futuro de los datos satelitales es prometedor, con avances tecnológicos que ofrecen mejorar la resolución, frecuencia, volumen, calidad y tipos de datos que se pueden recopilar. La miniaturización de satélites y el desarrollo de constelaciones de microsatélites están mejorando el acceso al espacio y a los datos que se pueden obtener desde allí.

En el contexto de la pesca, se espera que los datos satelitales desempeñen un papel cada vez más importante en la gestión sostenible de los recursos marinos. La combinación de estos datos con otras fuentes de información, como sensores in situ y modelos oceanográficos, permitirá una comprensión más holística de los ecosistemas marinos y las actividades humanas que los afectan.

Contenido elaborado por Miren Gutiérrez, Doctora e investigadora en la Universidad de Deusto, experta en activismo de datos, justicia de datos, alfabetización de datos y desinformación de género. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor

En un mundo cada vez más expuesto a riesgos naturales y crisis humanitarias, contar con datos geoespaciales precisos y actualizados puede marcar la diferencia entre una respuesta eficaz y una reacción tardía. Las huellas de edificios, es decir, los contornos de las construcciones tal como aparecen en el terreno, son uno de los recursos más valiosos en contextos de urgencia.

En este post profundizaremos en este concepto, incluyendo dónde obtener datos abiertos de huellas de edificios, y destacaremos su importancia en uno de sus múltiples casos de uso: la gestión de emergencias.

¿Qué son las huellas de edificios?

Las huellas de edificios (en inglés, building footprints) son representaciones geoespaciales, normalmente en formato vectorial, que muestran el contorno de las estructuras construidas sobre el terreno. Es decir, indican la proyección horizontal de un edificio sobre el suelo, vista desde arriba, como si se tratara de un plano en planta.

Estas huellas pueden incluir tanto edificaciones residenciales como industriales, comerciales, institucionales o incluso construcciones rurales. Dependiendo de la fuente de datos, pueden ir acompañadas de atributos adicionales como la altura, número de plantas, uso del edificio o fecha de construcción, lo que las convierte en una fuente de información muy rica para múltiples disciplinas.

A diferencia de un plano arquitectónico que muestra detalles internos, las huellas de edificios se limitan al perímetro de la construcción en contacto con el suelo. Esta simplicidad las hace ligeras, interoperables y fácilmente combinables con otras capas de información geográfica, como redes viales, zonas de riesgo, infraestructuras críticas o datos sociodemográficos.

Figura 1. Ejemplo de huellas de edificios: cada polígono representa el controno de una construcción vista desde arriba

¿Cómo se obtienen?

Existen varias formas de generar huellas de edificios:

- A partir de imágenes satelitales o aéreas: mediante técnicas de fotointerpretación o, más recientemente, mediante inteligencia artificial y algoritmos de machine learning.

- Con datos catastrales o registros oficiales: como en el caso del Catastro en España, que mantiene bases vectoriales precisas de todas las construcciones registradas.

- Mediante mapeo colaborativo: plataformas como OpenStreetMap (OSM) permiten a usuarios voluntarios digitalizar manualmente las huellas visibles en ortofotos.

¿Para qué sirven?

Las huellas de edificios son fundamentales para:

- Análisis urbano y territorial: permiten estudiar la densidad construida, la expansión urbana o el uso del suelo.

- Gestión catastral e inmobiliaria: son clave para calcular superficies, aplicar impuestos o regular edificaciones.

- Planificación de infraestructuras y servicios públicos: ayudan a ubicar equipamientos, diseñar redes de transporte o estimar demanda energética.

- Modelización 3D y ciudades inteligentes: sirven de base para generar modelos urbanos tridimensionales.

- Gestión de riesgos y emergencias: permiten identificar zonas vulnerables, estimar población afectada o planificar evacuaciones.

En definitiva, las huellas de edificios son una pieza básica de la infraestructura de datos espaciales y, cuando se ofrecen como datos abiertos, accesibles y actualizados, multiplican su valor y utilidad para el conjunto de la sociedad.

¿Por qué son clave en situaciones de emergencia?

De entre todos los posibles casos de uso, en este artículo nos vamos a centrar en la gestión de emergencias. Durante una situación de este tipo –como un terremoto, una inundación o un incendio forestal– los equipos de intervención necesitan saber qué zonas están edificadas, cuántas personas pueden habitar esas estructuras, cómo acceder a ellas y dónde concentrar los recursos. Las huellas de edificios permiten:

- Estimar rápidamente el número de personas potencialmente afectadas.

- Priorizar zonas de intervención y rescate.

- Planificar rutas de acceso y evacuación.

- Cruzar datos con otras capas (vulnerabilidad social, zonas de riesgo, etc.).

- Coordinar la acción entre servicios de emergencia, autoridades locales y cooperación internacional.

Datos abiertos disponibles

Ante una emergencia, es fundamental saber dónde localizar datos de huellas de edificios. Uno de los avances más relevantes en el ámbito del gobierno del dato es la disponibilidad creciente de huellas de edificios como datos abiertos. Este tipo de información, que antes estaba restringida a administraciones u organismos especializados, ahora puede ser utilizada libremente por gobiernos locales, ONG, investigadores y empresas.

A continuación, se resumen algunas de las principales fuentes disponibles para la gestión de emergencias y otros fines:

- JRC – Global Human Settlement Layer (GHSL): el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea ofrece una serie de productos derivados del análisis de imágenes satelitales:

- GHS-BUILT-S: datos raster sobre áreas construidas a nivel global.

- GHS-BUILD-V: huellas vectoriales de edificios para Europa, generadas con IA.

- Descarga de datos: https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/download.php

- IGN y Catastro de España: las huellas de edificios oficiales en España se pueden obtener a través del Catastro y el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Son extremadamente detalladas y actualizadas.

- Centro de descargas del IGN: https://centrodedescargas.cnig.es

- Visor del Catastro: https://www.sedecatastro.gob.es

- Copernicus Emergency Management Service: ofrece productos cartográficos generados en tiempo récord cuando se activa una emergencia (terremotos, inundaciones, incendios, etc.). Incluyen mapas de daños y huellas de edificios afectados.

- Centro de descargas: https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR

- Importante: para descargar los datos vectoriales detallados (como las huellas), es necesario registrarse en la plataforma DIAS/Copernicus EMS o solicitar acceso según el caso.

- OpenStreetMap (OSM): plataforma colaborativa donde usuarios de todo el mundo han digitalizado huellas de edificios, especialmente en zonas no cubiertas por fuentes oficiales. Es especialmente útil para proyectos humanitarios, zonas rurales y en desarrollo, y casos donde se necesita actualización rápida o participación local.

- Descarga de datos: https://download.geofabrik.de

- Google Open Buildings: este proyecto de Google ofrece más de 2.000 millones de huellas de edificios en África, Asia y otras regiones de datos escasos, generadas con modelos de inteligencia artificial. Es especialmente útil para fines humanitarios, desarrollo urbano en países del sur global, y evaluación de exposición al riesgo en lugares donde no hay catastros oficiales.

- Acceso directo a los datos: https://sites.research.google/open-buildings/

- Microsoft Building Footprints: Microsoft ha publicado conjuntos de huellas de edificios generadas con algoritmos de aprendizaje automático aplicados a imágenes aéreas y satelitales. Cobertura: Estados Unidos, Canadá, Uganda, Tanzania, Nigeria y recientemente India. Los datos están en acceso abierto bajo licencia ODbL.

- Meta (ex Facebook) AI Buildings Footprints: Meta AI ha publicado datasets generados mediante aprendizaje profundo en colaboración con Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT). Se centraron en países africanos y del sudeste asiático.

- Acceso directo a los datos: https://dataforgood.facebook.com/dfg/tools/buildings

Tabla comparativa de fuentes de huellas de edificios abiertas

| Fuente/Proyecto | Cobertura geográfica | Tipo de datos | Formato | Requiere registro | Utilidad principal |

|---|---|---|---|---|---|

| JRC GHSL | Global (en raster) / Europa (vector) | Raster y vector | GeoTIFF / GeoPackage / Shapefile | No | Análisis urbano, planificación europea, estudios comparativos |

| IGN + Catastro España | España | Vector oficial | GML/Shapefile/WFS/WMS | No | Datos catastrales, planificación urbana, gestión municipal |

| Copernicus EMS | Europa y global (cuando hay activación) | Vector (post-emergencia) | PDF / GeoTIFF / Shapefile | Sí (para datos vectoriales detallados) | Cartografía rápida, gestión de emergencias |

| OpenStreetMap | Global (variable por zona) | Vector colaborativo | .osm / shapefile / GeoJSON | No | Mapas base, zonas rurales, apoyo humanitario |

| Google Open Buildings | África, Asia, LatAm (zonas seleccionadas) | Vector (generado con IA) | CSV / GeoJSON | No | Evaluación de riesgos, planificación en países en desarrollo |

| Microsoft Buildings Footprints | EE. UU., Canadá, India, África | Vector (IA) | GeoJSON | No | Datos masivos, planificación urbana, zonas rurales |

| Meta AI | África, Asia (zonas específicas) | Vector (IA) | GeoJSON / CSV | No | Apoyo humanitario, complementar OSM en zonas sin cobertura |

Figura 2. Tabla comparativa de fuentes de huella de edificios abiertas

Combinación y uso integrado de datos

Una de las grandes ventajas de que estas fuentes estén abiertas y documentadas es la posibilidad de combinarlas para mejorar la cobertura, la precisión y la utilidad operativa de las huellas de edificios. Os explicamos algunos enfoques recomendados:

1. Completar zonas sin cobertura oficial

- En regiones donde el catastro no está disponible o actualizado (como muchas zonas rurales o países en desarrollo), es útil usar Google Open Buildings o OpenStreetMap como base.

- GHSL también ofrece una visión armonizada a escala continental, útil para planificación y análisis comparativos.

2. Cruzar capas oficiales y colaborativas

- Las huellas del Catastro español se pueden enriquecer con datos de OSM cuando se detectan zonas nuevas o modificadas, especialmente tras un evento como una catástrofe.

- Esta combinación es ideal para municipios pequeños que no tienen capacidad técnica propia, pero quieren mantener sus datos al día.

3. Integración con datos sociodemográficos y de riesgo

- Las huellas ganan valor cuando se integran en sistemas de información geográfica (SIG) junto a capas como:

- Población por edificio (INE, WorldPop).

- Zonas inundables (MAPAMA, Copernicus).

- Centros de salud o escuelas.

- Infraestructuras críticas (red eléctrica, agua).

Esto permite modelar escenarios de riesgo, planificar evacuaciones o incluso simular impactos potenciales de una emergencia.

4. Uso combinado de activaciones reales

Algunos ejemplos reales de usos de estos datos son:

- En casos como la erupción en La Palma, se utilizaron simultáneamente datos del Catastro, OSM y productos de Copernicus EMS para cartografiar daños, calcular población afectada y planificar ayudas.

- Durante el terremoto en Turquía en 2023, organizaciones como UNOSAT y Copernicus combinaron imágenes satelitales con algoritmos automáticos para detectar colapsos estructurales y cruzarlos con huellas existentes. Esto permitió estimar rápidamente el número de personas potencialmente atrapadas.

En situaciones de emergencia, el tiempo es un recurso crítico. La inteligencia artificial aplicada a imágenes satelitales o aéreas permite generar huellas de edificios de forma mucho más rápida y automatizada que los métodos tradicionales.

En definitiva, las distintas fuentes no son excluyentes, sino complementarias. Su integración estratégica dentro de una infraestructura de datos bien gobernada es lo que permite pasar del dato al impacto, y poner el conocimiento geoespacial al servicio de la seguridad, la planificación y el bienestar colectivo.

Gobierno de datos y coordinación

Contar con huellas de edificios de calidad es un primer paso fundamental, pero su verdadero valor solo se activa cuando estos datos están bien gobernados, coordinados entre actores y preparados para ser utilizados de forma eficiente en situaciones reales. Aquí es donde entra en juego el gobierno del dato: el conjunto de políticas, procesos y estructuras organizativas que aseguran que los datos estén disponibles, sean fiables, actualizados y utilizados de forma responsable.

¿Por qué es clave la gobernanza de datos?

En contextos de emergencia o planificación territorial, la falta de coordinación entre instituciones o la existencia de datos duplicados, incompletos o desactualizados puede tener consecuencias graves: retrasos en la toma de decisiones, duplicación de esfuerzos o, en el peor de los casos, decisiones erróneas. Una buena gobernanza de datos garantiza que:

- Los datos sean conocidos y localizables: no basta con que existan; deben estar documentados, catalogados y accesibles en plataformas donde los usuarios los puedan encontrar fácilmente.

- Haya estándares e interoperabilidad: las huellas de edificios deben seguir formatos comunes (como GeoJSON, GML, shapefile), usar sistemas de referencia consistentes, y estar alineadas con otras capas geoespaciales (redes de servicios, límites administrativos, zonas de riesgo…).

- Se mantengan actualizados: especialmente en zonas urbanas o en desarrollo, donde nuevas construcciones surgen rápidamente. Un dato de hace cinco años puede ser inservible en una crisis actual.

- Se coordinen entre niveles de gobierno: municipal, regional, nacional y europeo. La compartición eficiente evita duplicidades y facilita respuestas conjuntas, especialmente en contextos transfronterizos o internacionales.

- Se definan roles y responsabilidades claras: ¿quién produce los datos?, ¿quién los valida?, ¿quién los distribuye?, ¿quién los activa en caso de emergencia?

El valor de la colaboración

Un ecosistema sólido de gobierno del dato también debe fomentar la colaboración multisectorial. Administraciones públicas, servicios de emergencia, universidades, sector privado, organizaciones humanitarias y ciudadanía pueden beneficiarse (y contribuir) al uso y mejora de estos datos.

Por ejemplo, en muchos países, los catastros locales trabajan en colaboración con organismos como los institutos geográficos nacionales, mientras que iniciativas de ciencia ciudadana y mapeo colaborativo (como OpenStreetMap) pueden complementar o actualizar datos oficiales en zonas menos cubiertas.

Preparación para emergencias

En situaciones de crisis, la coordinación debe estar anticipada. No se trata solo de tener los datos, sino de tener planes operativos claros sobre cómo acceder a ellos, quién los activa, en qué formatos, y cómo se integran con los sistemas de respuesta (como los Centros de Coordinación de Emergencias o los SIG de protección civil).

Por ello, muchas instituciones están desarrollando protocolos de activación de datos geoespaciales en emergencias, y plataformas como Copernicus Emergency Management Service ya trabajan bajo este principio, ofreciendo productos basados en datos bien gobernados y activables en tiempo récord.

Conclusión

Las huellas de edificios no son solo un recurso técnico para urbanistas o cartógrafos: son una herramienta crítica para la gestión del riesgo, la planificación urbana sostenible y la protección de la ciudadanía. En situaciones de emergencia, donde el tiempo y la información precisa son factores determinantes, disponer de estos datos puede marcar la diferencia entre una intervención eficaz y una tragedia evitable.

El avance en tecnologías de observación de la Tierra, el uso de inteligencia artificial y el compromiso con la apertura de datos por parte de instituciones como el JRC o el IGN han democratizado el acceso a información geoespacial de altísimo valor. Hoy es posible que una administración local, una ONG o un grupo de voluntarios accedan a huellas de edificios para planificar evacuaciones, estimar población afectada o diseñar rutas logísticas en tiempo real.

Sin embargo, el reto no es solo tecnológico, sino también organizativo y cultural. Es imprescindible fortalecer el gobierno del dato: asegurar que estos conjuntos estén bien documentados, actualizados, accesibles y que su uso esté integrado en los protocolos de emergencia y planificación. También es fundamental formar a los actores clave, promover la interoperabilidad y fomentar la colaboración entre instituciones públicas, sector privado y sociedad civil.

En definitiva, las huellas de edificios representan mucho más que geometrías en un mapa: son una base sobre la que construir resiliencia, salvar vidas y mejorar la toma de decisiones en momentos críticos. Apostar por su uso responsable y abierto es apostar por una gestión pública más inteligente, coordinada y centrada en las personas.

Contenido elaborado por Mayte Toscano, Senior Consultant en Tecnologías ligadas a la economía del dato. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

Los datos geoespaciales han impulsado mejoras en diversos sectores y la energía no es la excepción. Estos datos nos permiten conocer mejor nuestro entorno para promover la sostenibilidad, la innovación y la toma de decisiones informadas.

Uno de los principales proveedores de datos abiertos geoespaciales es Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea. A través de una red de satélites llamados Sentinel y datos de fuentes terrestres, marítimas y aéreas, Copernicus proporciona información geoespacial accesible de manera gratuita a través de diversas plataformas.

Aunque los datos de Copernicus son de gran utilidad en múltiples áreas, como la lucha contra el cambio climático, la planificación urbana o la agricultura, en este artículo nos vamos a centrar en su rol para impulsar la sostenibilidad y eficiencia energética. La disponibilidad de datos abiertos de alta calidad fomenta la innovación en este sector promoviendo el desarrollo de nuevas herramientas y aplicaciones que mejoran la gestión y el uso de la energía. A continuación mostramos algunos ejemplos.

Predicción climática para mejorar la producción

Los datos geoespaciales proporcionan información detallada sobre las condiciones meteorológicas, la calidad del aire y otros factores, fundamentales para comprender y predecir fenómenos ambientales, como tormentas o sequías, que afectan a la producción y distribución de energía.

Un ejemplo es este proyecto que ofrece previsiones de viento de alta resolución para dar respuesta a los sectores del petróleo y el gas, la aviación, el transporte marítimo y la defensa. Utiliza datos procedentes de observaciones por satélite como de modelos numéricos, incluyendo información sobre las corrientes oceánicas, las olas y la temperatura superficial del mar procedentes del “Servicio Marino de Copernicus”. Gracias a su granularidad puede ofrecer un sistema de previsión meteorológica preciso a una escala muy local, lo que permite conocer el comportamiento de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos con un mayor nivel de exactitud.

Optimización de recursos

Los datos proporcionados por Copernicus también permiten identificar las mejores ubicaciones para la instalación de centros de generación energética, como parques solares y eólicos, al facilitar el análisis de factores como la radiación solar y la velocidad del viento. Además, ayudan a monitorear la eficiencia de estas instalaciones, asegurando que estén operando al máximo de su capacidad.

En este sentido,se ha desarrollado un proyecto para encontrar el mejor emplazamiento para un sistema flotante combinado de energía eólica y undimotriz (es decir, basada en el movimiento de las olas). Al obtener ambas energías con una sola plataforma, esta solución permite ahorrar espacio y reducir el impacto en el terreno, a la vez que supone una mejora de la eficiencia. El viento y las olas llegan en momentos diferentes a la plataforma, por lo que capturar ambos elementos ayuda a reducir la variabilidad y suaviza la producción total de electricidad. Gracias a los datos de Copernicus (obtenidos del servicio Atlántico -Vizcaya Ibérica Irlanda- Reanálisis de olas oceánicas), la empresa proveedora de esta situación pudo obtener componentes separados de olas de viento y oleaje, lo que permitió una comprensión más completa de la direccionalidad de ambos elementos. Este trabajo condujo a la selección de la Plataforma de Energía Marina de Vizcaya (BiMEP) para el despliegue del dispositivo.

Otro ejemplo es Mon Toit Solaire, un sistema integrado de ayuda a la decisión basado en Internet para el desarrollo de la generación de energía fotovoltaica en tejados. Esta herramienta simula y calcula el potencial energético de un proyecto fotovoltaico y proporciona a los usuarios información técnica y financiera fiable. Utiliza datos de radiación solar producidos por el “Servicio de vigilancia de la atmósfera de Copernicus”, junto con datos topográficos urbanos tridimensionales y simulaciones de incentivos fiscales, costes y precios de la energía, lo que permite calcular el rendimiento de la inversión.

Monitorización Ambiental y evaluación de impacto

La información geoespacial permite mejorar el monitoreo ambiental y realizar evaluaciones de impacto precisas en el sector energético. Estos datos permiten a las empresas energéticas identificar riesgos ambientales asociados a sus operaciones, diseñar estrategias para mitigar su impacto y optimizar sus procesos hacia una mayor sostenibilidad. Además, apoyan el cumplimiento de normativas ambientales al facilitar reportes basados en datos objetivos, fomentando un desarrollo energético más responsable y respetuoso con el medio ambiente.

Entre los retos que plantea la conservación de la biodiversidad de los océanos, el ruido submarino de origen humano se reconoce como una grave amenaza y está regulado a nivel europeo. Con el fin de evaluar el impacto en la vida marina de los parques eólicos a lo largo de la costa sur de Francia, este proyecto utiliza mapas de sonido estadísticos de alta resolución, que proporcionan una visión detallada de los procesos costeros, con una frecuencia temporal horaria y una alta resolución espacial de hasta 1,8 km. En concreto, utilizan información procedente de los servicios de “análisis y previsión de la física del mar Mediterráneo” y “Viento y tensión en la superficie del mar por hora en el océano mundial”.

Gestión de emergencias y desastres medioambientales

En situaciones de desastre o eventos climáticos extremos, los datos geoespaciales pueden ayudar a evaluar rápidamente los daños y coordinar las respuestas de emergencia de manera más eficiente.

También pueden prevenir cómo se van a comportar los vertidos. Esta es el objetivo del Instituto de Investigación Marina de la Universidad de Klaipeda, que ha desarrollado un sistema de vigilancia y previsión de episodios de contaminación química y microbiológica mediante un modelo hidrodinámico operativo 3D de alta resolución. Para ellos utilizan el “Análisis y previsiones físicas del Mar Báltico” de Copernicus. El modelo ofrece previsiones en tiempo real y a cinco días vista de las corrientes de agua, abordando los retos que plantean las aguas poco profundas y las zonas portuarias. Su objetivo es ayudar a gestionar incidentes de contaminación, sobre todo en regiones propensas a ella, como puertos y terminales petrolíferas.

Estos ejemplos ponen de manifiesto la utilidad de los datos geoespaciales, especialmente aquellos proporcionados por programas como Copernicus. El hecho de que empresas e instituciones puedan acceder libremente a estos datos está revolucionando el sector energético, contribuyendo a un sistema más eficiente, sostenible y resiliente.

El valor de los datos satelitales abiertos en Europa

Los satélites se han convertido en herramientas fundamentales para comprender el planeta y gestionar recursos de manera eficiente. La Unión Europea (UE) ha desarrollado una infraestructura espacial avanzada con el objetivo de proporcionar datos en tiempo real sobre el medio ambiente, la navegación y la meteorología.

Esta red de satélites está impulsada por cuatro programas clave:

- Copernicus: observación de la Tierra, monitoreo ambiental y cambio climático.

- Galileo: navegación por satélite de alta precisión, alternativa al GPS.

- EGNOS: mejora de la precisión del posicionamiento, clave para la aviación y la navegación.

- Meteosat: predicción meteorológica avanzada y monitoreo de la atmósfera.

A través de estos programas, Europa no solo asegura su independencia tecnológica, sino que también obtiene datos que se ponen a disposición de la ciudadanía con el fin de impulsar aplicaciones estratégicas en agricultura, seguridad, gestión de desastres y planificación urbana.

En este artículo exploraremos cada programa, sus satélites y su impacto en la sociedad, incluyendo el papel de España en cada uno de ellos

Copernicus: la red de observación de la Tierra en Europa

Copernicus es el programa de observación terrestre de la UE, gestionado por la Comisión Europea con el soporte técnico de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT). Su objetivo es proporcionar datos gratuitos y abiertos sobre el planeta para monitorear el cambio climático, gestionar recursos naturales y responder a emergencias.

El programa se estructura en tres componentes principales:

- Componente espacial: consta de una serie de satélites denominados Sentinel, desarrollados específicamente para las necesidades de Copernicus. Estos satélites proporcionan datos de alta calidad para diversas aplicaciones, como monitoreo terrestre, marítimo y atmosférico.

- Componente in situ: incluye datos recopilados a través de estaciones terrestres, aéreas y marítimas. Estos datos son esenciales para calibrar y validar la información obtenida por los satélites, asegurando su precisión y fiabilidad.

- Servicios Operacionales: ofrece seis servicios temáticos que transforman los datos recopilados en información útil para los usuarios:

- Monitoreo atmosférico

- Monitoreo marino

- Monitoreo terrestre

- Cambio climático

- Gestión de emergencias

- Seguridad

Estos servicios proporcionan información en áreas como la calidad del aire, el estado de los océanos, el uso del suelo, las tendencias climáticas, la respuesta a desastres y la seguridad, apoyando la toma de decisiones informadas en Europa.

España ha tenido un rol clave en la fabricación de componentes para los satélites Sentinel. Empresas españolas han desarrollado estructuras y sensores críticos, y han contribuido en el desarrollo de software de procesamiento de datos. Además, España lidera proyectos como la Constelación Atlántica, que desarrollará pequeños satélites para la monitorización climática y oceánica.

Los satélites Sentinel

| Satélite | Características técnicas | Resolución | Cobertura (frecuencia de captura) | Usos |

|---|---|---|---|---|

| Sentinel-1 | Radar SAR en banda C, resolución hasta 5m | Hasta 5m | Cada 6 días | Monitoreo terrestre y oceánico, desastres naturales |

| Sentinel-2 | Cámara multiespectral (13 bandas), resolución hasta 10m | 10m, 20m, 60m | Cada 5 días | Gestión agrícola, monitoreo forestal, calidad del agua |

| Sentinel-3 | Radiómetro SLSTR, Espectrómetro OLCI, Altímetro SRAL | 300m (OLCI), 500m (SLSTR) | Cada 1-2 días | Observación oceánica, climática y terrestre |

| Sentinel-5P | Espectrómetro Tropomi, resolución 7x3.5 km². | 7x3.5 km² | Cobertura global diaria | Monitoreo de calidad del aire, gases traza |

| Sentinel-6 | Altímetro Poseidón-4, resolución vertical 1 cm | 1cm | Cada 10 días | Medición de nivel del mar, cambio climático |

Figura 1. Tabla satélites Sentinel. Fuente: elaboración propia

Galileo: el GPS europeo

Galileo es el sistema global de navegación por satélite desarrollado por la Unión Europea, gestionado por la Agencia Espacial Europea (ESA) y operado por la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA). Su objetivo es proporcionar un servicio de posicionamiento mundial fiable y de alta precisión, independiente de otros sistemas como el GPS estadounidense, Beidou chino o el GLONASS ruso. Galileo está diseñado para uso civil y ofrece servicios gratuitos y de pago para diversos sectores, incluyendo transporte, telecomunicaciones, energía y finanzas.

España ha tenido una participación destacada en el programa Galileo. El Centro de Servicios GNSS Europeo (GSC), ubicado en Torrejón de Ardoz, Madrid, actúa como el punto de contacto principal para los usuarios del sistema Galileo. Además, la industria española ha contribuido al desarrollo y fabricación de componentes para los satélites y la infraestructura terrestre, fortaleciendo la posición de España en el sector aeroespacial europeo.

| Satélite | Características técnicas | Resolución | Cobertura (frecuencia de captura) | Usos |

|---|---|---|---|---|

| Galileo FOC | Órbita media terrestre (MEO), 24 operativos | N/A | Continua | Posicionamiento preciso, navegación terrestre y marítima |

| Galileo IOV | Primeros satélites de prueba del sistema Galileo | N/A | Continua | Pruebas iniciales de Galileo antes de FOC |

Figura 2. Tabla satélites Galileo. Fuente: elaboración propia

EGNOS: mejorando la precisión del GPS y Galileo

El European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) es el sistema europeo de aumentación basado en satélite (Satellite Based Augmentation System o SBAS) diseñado para mejorar la precisión y fiabilidad de los sistemas globales de navegación por satélite (Global Navigation Satellite System, GNSS), como el GPS y, en el futuro, Galileo. EGNOS proporciona correcciones y datos de integridad que permiten a los usuarios en Europa determinar su posición con una precisión de hasta 1.5 metros, haciéndolo apto para aplicaciones críticas en seguridad, como la aviación y la navegación marítima.

España ha tenido una participación destacada en el desarrollo y operación de EGNOS. A través de ENAIRE, España alberga cinco Estaciones de Referencia RIMS ubicadas en Santiago, Palma, Málaga, Gran Canaria y La Palma. Además, el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Madrid, situado en Torrejón de Ardoz, alberga uno de los Centros de Control de Misión (MCC) de EGNOS, operado por ENAIRE. La industria espacial española ha contribuido significativamente al desarrollo del sistema, con empresas españolas participando en estudios para la próxima generación de EGNOS.

| Satélite | Características técnicas | Resolución | Cobertura (frecuencia de captura) | Usos |

|---|---|---|---|---|

| EGNOS Geo | Satélites geoestacionarios de corrección GNSS | N/A | Corrección GNSS en tiempo real | Corrección de señales GNSS para aviación y transporte |

Figura 3. Tabla satélite EGNOS. Fuente: elaboración propia

Meteosat: predicción meteorilógica de alta precisión

El programa Meteosat consiste en una serie de satélites meteorológicos geoestacionarios desarrollados inicialmente por la Agencia Espacial Europea (ESA) y actualmente operados por la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT). Estos satélites están posicionados en órbita geoestacionaria sobre el ecuador terrestre, permitiendo una vigilancia continua de las condiciones meteorológicas en Europa, África y el océano Atlántico. Su principal función es proporcionar imágenes y datos que faciliten la predicción del tiempo y el monitoreo climático.

España ha sido un participante activo en el programa Meteosat desde sus inicios. A través de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), España contribuye financieramente a EUMETSAT y participa en la toma de decisiones y operaciones del programa. Además, la industria espacial española ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de los satélites Meteosat. Empresas españolas han sido responsables del diseño y suministro de componentes críticos para los satélites de tercera generación, incluyendo mecanismos de escaneado y calibración.

| Satélite | Características técnicas | Resolución | Cobertura (frecuencia de captura) | Usos |

|---|---|---|---|---|

| Meteosat Primera Gen. | Satélites meteorológicos iniciales, baja resolución | Baja resolución | Cada 30min | Predicción meteorológica básica, imágenes cada 30 min |

| Meteosat Segunda Gen. | Mayor resolución espectral y temporal, datos cada 15 min | Alta resolución | Cada 15min | Mejor precisión, detección temprana de fenómenos meteorológicos |

| Meteosat Tercera Gen. | Alta precisión en imágenes meteorológicas, detección de rayos | Alta resolución | Alta frecuencia | Alta precisión en imágenes meteorológicas, detección de rayos |

Figura 4. Tabla Metosat. Fuente: elaboración propia

Acceso a los datos de cada programa

Cada programa tiene diferentes condiciones y plataformas de distribución en cuanto al acceso a los datos:

- Copernicus: proporciona datos abiertos y gratuitos a través de diversas plataformas. Los usuarios pueden acceder a imágenes y productos satelitales a través del Copernicus Data Space Ecosystem, que ofrece herramientas de búsqueda, descarga y procesamiento. También se pueden obtener datos a través de API para integración en sistemas automatizados.

- Galileo: su servicio abierto (Open Service - OS) permite el uso libre de las señales de navegación para cualquier usuario con un receptor compatible, sin coste. Sin embargo, no se proporciona acceso directo a datos satelitales brutos. Para información sobre servicios y documentación, el acceso se realiza a través del Centro Europeo de Servicios GNSS (GSC):

- Portal de Galileo

- Registro para acceso al High Accuracy Service (HAS) (requiere inscripción).

- EGNOS: este sistema mejora la precisión de la navegación con señales de corrección GNSS. Los datos sobre la disponibilidad del servicio y su estado se pueden consultar en la plataforma EGNOS User Support.

- Meteosat: los datos de los satélites Meteosat están disponibles a través de la plataforma de EUMETSAT. Existen distintos niveles de acceso, incluyendo algunos datos gratuitos y otros sujetos a registro o pago. Para obtener imágenes y productos meteorológicos se puede acceder al Centro de Datos de EUMETSAT.

En términos de acceso abierto, Copernicus es el único programa que ofrece datos abiertamente y sin restricciones. En cambio, Galileo y EGNOS proporcionan servicios gratuitos, pero no acceso a datos satelitales crudos, mientras que Meteosat requiere registro y en algunos casos pago por acceso a datos específicos.

Conclusiones

Los programas Copernicus, Galileo, EGNOS y Meteosat no solo refuerzan la soberanía espacial de Europa, sino que también garantizan el acceso a datos estratégicos esenciales para la gestión del planeta. A través de ellos, Europa puede monitorizar el cambio climático, optimizar la navegación global, mejorar la precisión de sus sistemas de posicionamiento y fortalecer su capacidad de predicción meteorológica, asegurando respuestas más eficaces ante crisis ambientales y emergencias.

España juega un papel fundamental en esta infraestructura espacial, no solo con su industria aeroespacial, sino también con sus centros de control y estaciones de referencia, consolidándose como un actor clave en el desarrollo y operación de estos sistemas.

Las imágenes y datos satelitales han pasado de ser herramientas científicas a convertirse en recursos esenciales para la seguridad, la gestión ambiental y el crecimiento sostenible. En un mundo cada vez más dependiente de la información en tiempo real, el acceso a estos datos es crítico para la resiliencia climática, la planificación territorial, la agricultura sostenible y la protección de los ecosistemas.

El futuro de la observación de la Tierra y la navegación por satélite está en constante evolución, y Europa, con sus programas espaciales avanzados, se posiciona como un referente en la exploración, el análisis y la gestión del planeta desde el espacio.

El acceso a estos datos permite a investigadores, empresas y gobiernos tomar decisiones más informadas y eficaces. Con estos sistemas, Europa y España garantizan su independencia tecnológica y fortalecen su liderazgo en el ámbito espacial.

¿Listo para explorar más? Accede a los enlaces de cada programa y descubre cómo estos datos pueden transformar nuestro mundo.

| Copernicus | https://dataspace.copernicus.eu/ | Centro descarga |

|---|---|---|

| Meteosat | https://user.eumetsat.int/data-access/data-centre/ | Centro descarga |

| Galileo | https://www.gsc-europa.eu/galileo/services/galileo-high-accuracy-servic…/ | Centro descarga, previo registro |

| EGNOS | https://egnos-user-support.essp-sas.eu/ | Proyecto |

Figura 5. Recursos. Fuente: elaboración propia

Contenido elaborado por Mayte Toscano, Senior Consultant en Tecnologías ligadas a la economía del dato. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

El European Data Portal (EDP) ha presentado su informe “Copernicus data for the open data community”, elaborado por con.terra como parte del consorcio encargado del EDP. Como ya hemos contado en otras ocasiones, Copernicus es el programa de la Unión Europea de Observación de la Tierra que proporciona información precisa, oportuna y de fácil acceso para mejorar la gestión del medio ambiente, comprender y mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la seguridad civil.

El informe pretende ayudar a los usuarios a aprovechar el potencial de los datos de Copernicus para crear aplicaciones de observación de la Tierra, dando respuesta a tres preguntas básicas:

- ¿Qué puedo hacer con los datos de Copernicus?

- ¿Cómo puedo acceder a los datos?

- ¿Qué herramientas necesito para utilizar los datos?

Tras una introducción en las que se repasan las principales actividades y servicios disponibles del programa, el informe se divide en dos partes: una primera donde se examinan ejemplos de aplicaciones de datos de Copernicus y una segunda parte más práctica, donde se replica un caso de uso particular en profundidad.

Casos de uso de Copernicus

La primera parte abarca una serie de posibles casos de uso a nivel general para responder a la primera de las preguntas planteadas anteriormente: ¿qué se puede hacer con los datos de Copernicus?

Los casos de uso analizados se vinculan con las áreas temáticas que aborda el programa Copernicus (emergencias, seguridad, vigilancia marina, vigilancia terrestre, cambio climático y vigilancia atmosférica), así como con sus servicios y herramientas. Estos ejemplos abarcan la observación de la contaminación plástica de los océanos, el cambio de la tierra por las actividades mineras, el impacto de las actividades volcánicas, la pérdida de hielo, la creación de islas artificiales, la deforestación, los incendios forestales, las tormentas o las plagas.

El informe resalta la importancia de conocer qué datos son adecuados para cada caso de uso específico. Por ejemplo, los datos se SENTINEL 2 MSI son adecuados para los servicios de vigilancia terrestre, gestión de emergencias y seguridad, mientras que los de SENTINEL 3 Altimetry están ligados a las áreas de vigilancia marina y cambio climático. Para ayudar en esta tarea de identificación, la guía incluye referencias a distintas guías de usuario con especificaciones sobre las misiones, los instrumentos utilizados para recopilar los datos y los productos de datos generados.

Caso práctico de uso de los datos de Copernicus

La segunda parte del informe se centra en un caso de uso particular que aborda en profundidad, incluyendo cómo descargar los datos apropiados, procesarlos y construir aplicaciones con ellos. En concreto, se aborda el mapeo del flujo de lava del volcán Etna utilizando datos del servicio de gestión de emergencias de Copernicus. El objetivo es realizar el seguimiento del impacto de las actividades volcánicas en la naturaleza y en las zonas urbanas.

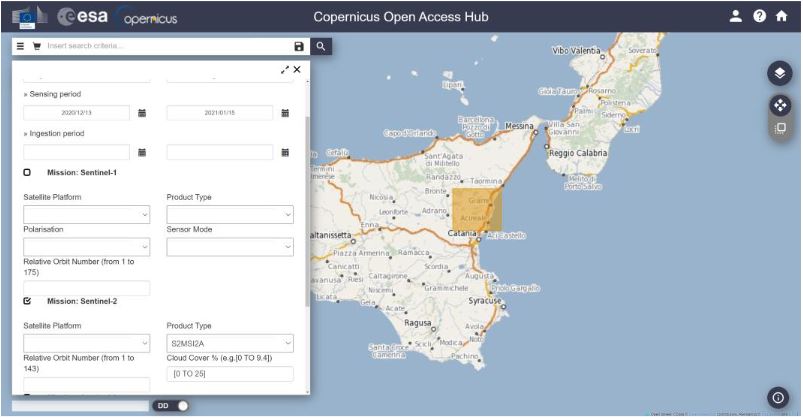

En primer lugar, el informe muestra cómo buscar y descargar datos para esta área de interés. En este caso, se usan los productos de Sentinel-2 desde el Copernicus Open Access Hub. El punto de entrada para acceder a los datos de Copernicus es su propia web, que proporciona una visión general de los puntos de acceso a los datos. A través de distintas imágenes, el informe muestra las opciones de búsqueda y de filtro para localizar los datos adecuados.

Para visualizar y procesar los datos, se propone utilizar software comerciales como ArcGIS Pro, herramientas SIG gratuitas como QGIS, herramientas de procesamiento de código abierto como SNAP o bibliotecas de programación como GDAL. En el caso del ejemplo, se utiliza SNAP (Sentinel Application Platform), la plataforma de la Agencia Espacial Europea (ESA, en sus siglas en inglés), para ver el flujo de lava.

Al final del capítulo se ofrecen algunas explicaciones sobre la automatización del flujo de trabajo con la API del Open Access Hub y la herramienta SNAPgraph.

Conclusiones finales

El informe finaliza con varias conclusiones, entre las que destacan:

- Los usuarios pueden extraer un gran valor de los datos de Copernicus pero para ello necesitan estar familiarizados con las plataformas implicadas y las herramientas necesarias.