Desde sus orígenes el movimiento de datos abiertos se ha centrado fundamentalmente en el impulso de la apertura de los datos y en el fomento de su reutilización. El objetivo que ha articulado la mayoría de las iniciativas, tanto públicas como privadas, ha sido el de vencer los obstáculos para publicar catálogos de datos cada vez más completos y asegurar que la información del sector público estuviera disponible para que la ciudadanía, las empresas, los investigadores y el propio sector público pudieran crear valor económico y social.

Sin embargo, a medida que hemos ido dando pasos hacia una economía cada vez más dependiente de los datos y, más recientemente, de la inteligencia artificial -y en un futuro próximo de las posibilidades que nos traen los agentes autónomos a través de la inteligencia artificial agéntica-, las prioridades han ido cambiando y el foco ha ido girando hacia cuestiones como la mejora de la calidad de los datos publicados.

Ya no es suficiente con que los conjuntos de datos estén publicados en un portal de datos abiertos cumpliendo buenas prácticas, ni tan siquiera con que el dato cumpla unos estándares de calidad en el momento de su publicación. También es necesario que esta publicación de los conjuntos de datos cumpla con unos niveles de servicio que transformen la mera puesta a disposición en un compromiso operativo que mitigue las incertidumbres que, a menudo, obstaculizan la reutilización.

Cuando un desarrollador integra una API de datos de transporte en tiempo real en su app de movilidad, o cuando un científico de datos trabaja en un modelo de IA con datos climáticos históricos está asumiendo un riesgo si no tiene certeza sobre las condiciones en las que los datos estarán disponibles. Si en un momento dado los datos publicados dejan de estar disponibles porque cambia el formato sin previo aviso, porque el tiempo de respuesta se dispara o por cualquier otra razón, los procesos automatizados fallan y la cadena de suministro de datos se rompe, provocando fallos en cascada en todos los sistemas dependientes.

En este contexto, la adopción de acuerdos de nivel de servicio (ANS) también conocidos por su terminología en inglés, service level agreements (SLA), podrían ser el siguiente paso para que portales de datos abiertos evolucionen desde el habitual modelo “best effort” hasta convertirse en infraestructuras digitales críticas, fiables y robustas.

¿Qué son un ANS o SLA y un contrato de datos en el contexto de los datos abiertos?

En el contexto de la ingeniería de fiabilidad (site reliability engineering o SRE), un ANS es un contrato negociado entre un proveedor de servicios y sus clientes con objeto de fijar el nivel de calidad del servicio prestado. Es, por tanto, una herramienta que ayuda a ambas partes a llegar a un consenso en aspectos tales como el tiempo de respuesta, la disponibilidad horaria o la documentación disponible.

En un portal de datos abiertos, donde a menudo no existe una contraprestación económica directa, un ANS podría ayudar a responder preguntas como:

- ¿Cuánto tiempo estará disponible el portal y sus API?

- ¿Qué tiempos de respuesta podemos esperar?

- ¿Con qué frecuencia se actualizarán los conjuntos de datos?

- ¿Cómo se gestionan los cambios en metadatos, enlaces y formatos?

- ¿Cómo se gestionarán incidencias, cambios y avisos a la comunidad?

Adicionalmente, en esta transición hacia una mayor madurez operativa surge el concepto, aún inmaduro, del contrato de datos (data contract). Si el ANS es un acuerdo que define las expectativas de nivel de servicio, el contrato de datos es una implementación que formaliza este compromiso. Un contrato de datos no solo especificaría el esquema y el formato, sino que actuaría como una salvaguarda: si una actualización del sistema intenta introducir un cambio que rompa la estructura prometida o que degrade la calidad del dato, el contrato de datos permite detectar y bloquear dicha anomalía antes de que afecte a los usuarios finales.

INSPIRE como punto de partida: disponibilidad, rendimiento y capacidad

La infraestructura de la Unión Europea para la información espacial (INSPIRE) ha establecido uno de los marcos más rigurosos del mundo en cuanto a calidad de servicio para datos geoespaciales. La Directiva 2007/2/CE, conocida como INSPIRE, actualmente en su versión 5.0, incluye algunas obligaciones técnicas que podrían servir como referencia para cualquier portal de datos modernos. En particular el Reglamento (CE) nº 976/2009 establece criterios que bien podrían servir como patrón para cualquier estrategia de publicación de datos de alto valor:

- Disponibilidad: la infraestructura debe estar disponible el 99% del tiempo durante el horario de funcionamiento normal.

- Rendimiento: para un servicio de visualización la respuesta inicial debe llegar en menos de 3 segundos.

- Capacidad: para un servicio de localización el mínimo número de peticiones simultáneas servidas con rendimiento garantizado debe ser de 30 por segundo.

Para ayudar al cumplimiento de estos estándares de servicio, la Comisión Europea ofrece herramientas como el INSPIRE Reference Validator. Esta herramienta ayuda no solo a verificar la interoperabilidad sintáctica (que el XML o GML esté bien formado), sino también a asegurar que los servicios de red cumplen con las especificaciones técnicas que permiten medir esos ANS.

En este punto, los exigentes ANS de la infraestructura de datos espaciales europea nos hacen preguntarnos si no deberíamos aspirar a lo mismo para datos críticos de salud, energía o movilidad o para cualquier otro conjunto de datos de alto valor.

Qué podría cubrir un ANS en una plataforma de datos abiertos

Cuando hablamos de conjuntos de datos abiertos en sentido amplio, la disponibilidad del portal es una condición necesaria, pero no suficiente. Muchas incidencias que afectan a la comunidad de reutilizadores no son caídas completas del portal, sino errores más sutiles como enlaces rotos, conjuntos de datos que no se actualizan con la periodicidad indicada, formatos inconsistentes entre versiones, metadatos incompletos o cambios silenciosos en el comportamiento de las API o en los nombres de las columnas de los conjuntos de datos.

Por ello, convendría complementar los ANS propios de la infraestructura del portal con ANS de “salud del dato” que pueden basarse en marcos de referencia ya consolidados como:

- Modelos de calidad como ISO/IEC 25012, que permite desglosar la calidad del dato en dimensiones medibles como la exactitud (que el dato represente la realidad), la completitud (que no falten valores necesarios) y la consistencia (que no haya contradicciones entre tablas o formatos) y convertirlas en requisitos medibles.

- Principios FAIR, siglas de Findable (Localizable), Accessible (Accesible), Interoperable (Interoperable), y Reusable (Reutilizable). Estos principios enfatizan que los activos digitales no solo deben estar disponibles, sino que deben ser localizables mediante identificadores persistentes, accesibles bajo protocolos claros, interoperables mediante el uso de vocabularios estándar y reutilizables gracias a licencias claras y procedencia documentada. Los principios FAIR se pueden poner en práctica midiendo de forma sistemática la calidad de los metadatos que hacen posible la localización, el acceso y la interoperabilidad. Por ejemplo, el servicio Metadata Quality Assurance (MQA) de data.europa.eu ayuda a hacer una evaluación automática de los metadatos de los catálogos, a calcular métricas y a ofrecer recomendaciones de mejora.

Para convertir en operativos estos conceptos, podemos centrarnos en cuatro ejemplos donde establecer compromisos de servicio específicos aportaría un valor diferencial:

- Conformidad y vigencia del catálogo: el ANS podría garantizar que los metadatos estén siempre alineados con los datos que describen. Un compromiso de conformidad aseguraría que el portal se somete a validaciones periódicas (siguiendo especificaciones como DCAT-AP-ES o HealthDCAT-AP) para evitar que la documentación se volviese obsoleta respecto al recurso real.

- Estabilidad del esquema y versionado: uno de los mayores enemigos de la reutilización automatizada es el "cambio silencioso". Si una columna cambia de nombre o un tipo de dato varía, los flujos de ingesta de datos fallarán inmediatamente. Un compromiso de nivel de servicio podría incluir una política de versionado. Esto implicaría que cualquier cambio que rompiese la compatibilidad se anunciase con una antelación mínima y, preferiblemente, mantuviese la versión anterior en paralelo durante un tiempo prudencial.

- Frescura y frecuencia de actualización: no resulta infrecuente encontrar conjuntos de datos etiquetados como de actualización diaria pero cuya última modificación real fue hace meses. Una buena práctica podría ser la definición de indicadores de latencia de publicación. Un posible ANS establecería el valor del tiempo medio entre actualizaciones y contaría con sistemas de alerta que notificasen automáticamente si un dato no se ha refrescado según la frecuencia declarada en su metadato.

- Tasa de éxito: en el mundo de las API de datos, no es suficiente con recibir un código HTTP 200 (OK) para determinar si la respuesta es válida. Si la respuesta es, por ejemplo, un JSON sin contenido, el servicio no es útil. El nivel de servicio tendría que medir la tasa de respuestas exitosas y con contenido válido, asegurando que el endpoint no solo responde, sino que entrega la información esperada.

Un primer paso, SLA, SLO y SLI: medir antes de comprometer

Dado que establecer este tipo de compromisos es realmente complejo, una posible estrategia para pasar a la acción de forma gradual es adoptar un enfoque pragmático basado en las mejores prácticas de la industria. Por ejemplo, en la ingeniería de fiabilidad, se propone una jerarquía de tres conceptos que ayuda a evitar compromisos poco realistas:

- Indicador de Nivel de Servicio (SLI): es el indicador medible y cuantitativo. Representa la realidad técnica en un momento dado. Ejemplos de SLI en datos abiertos podrían ser el "porcentaje de peticiones exitosas a la API", la "latencia p95" (el tiempo de respuesta del 95% de las solicitudes) o el "porcentaje de enlaces de descarga que no devuelven error".

- Objetivo de Nivel de Servicio (SLO): es el objetivo interno que se marca sobre ese indicador. Por ejemplo: "queremos que el 99,5% de las descargas funcionen correctamente" o "la latencia p95 debe ser inferior a 800 ms". Es la meta que guía el trabajo del equipo técnico.

- Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS o SLA): es el compromiso público y formal sobre esos objetivos. Es la promesa que el portal de datos hace a su comunidad de reutilizadores y que incluye, idealmente, los canales de comunicación y los protocolos de actuación en caso de incumplimiento.

Esta distinción es especialmente valiosa en el ecosistema de los datos abiertos debido a la naturaleza híbrida de un servicio en el que no solo se opera una infraestructura, sino que se gestiona el ciclo de vida de los datos.

En muchos casos, el primer paso podría ser no tanto publicar un ANS ambicioso de inmediato, sino empezar por definir sus SLI y observar sus SLO. Una vez que la medición estuviese automatizada y los niveles de servicio se estabilizasen y fuesen predecibles, sería el momento de convertirlos en un compromiso público (SLA).

En última instancia, la implementación de niveles de servicio en los datos abiertos podría tener un efecto multiplicador. No solo reduciría la fricción técnica para los desarrolladores y mejoraría la tasa de reutilización, sino que facilitaría la integración de los datos públicos en sistemas de IA y agentes autónomos. Los nuevos usos como la evaluación de sistemas de Inteligencia Artificial generativa, la generación y validación de conjuntos de datos sintéticos o incluso la propia mejora de la calidad de los datos abiertos se verían muy beneficiados.

Establecer un SLA de datos sería, por encima de todo, un potente mensaje: significaría que el sector público no solo publica los datos como un acto administrativo, sino que los opera como un servicio digital de alta disponibilidad, fiable, predecible y, en definitiva, preparado para los retos de la economía del dato.

Contenido elaborado por Jose Luis Marín, Senior Consultant in Data, Strategy, Innovation & Digitalization. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

Durante más de una década, las plataformas de datos abiertos han medido su impacto a través de indicadores relativamente estables: número de descargas, visitas a la web, reutilizaciones documentadas, aplicaciones o servicios creados en base a ellos, etc. Estos indicadores funcionaban bien en un ecosistema donde los usuarios - empresas, periodistas, desarrolladores, ciudadanos anónimos, etc. - accedían directamente a las fuentes originales para consultar, descargar y procesar los datos.

Sin embargo, el panorama ha cambiado radicalmente. La irrupción de los modelos de inteligencia artificial generativa ha transformado la forma en que las personas acceden a la información. Estos sistemas generan respuestas sin necesidad de que el usuario visite la fuente original, lo que está provocando una caída global del tráfico web en medios, blogs y portales de conocimiento.

En este nuevo contexto, medir el impacto de una plataforma de datos abiertos exige repensar los indicadores tradicionales para incorporar a las métricas ya utilizadas otras nuevas que capturen también la visibilidad e influencia de los datos en un ecosistema donde la interacción humana está cambiando.

Un cambio estructural: del clic a la consulta indirecta

El ecosistema web está experimentando una transformación profunda impulsada por el auge de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés). Cada vez más personas formulan sus preguntas directamente a sistemas como ChatGPT, Copilot, Gemini o Perplexity, obteniendo respuestas inmediatas y contextualizadas sin necesidad de recurrir a un buscador tradicional.

Al mismo tiempo, quienes continúan utilizando motores de búsqueda como Google o Bing también experimentan cambios relevantes derivados de la integración de la inteligencia artificial en estas plataformas. Google, por ejemplo, ha incorporado funciones como AI Overviews, que ofrece resúmenes generados automáticamente en la parte superior de los resultados, o el Modo IA, una interfaz conversacional que permite profundizar en una consulta sin navegar por enlaces. Esto genera un fenómeno conocido como Zero-Click: el usuario realiza una búsqueda en un motor como Google y obtiene la respuesta directamente en la propia página de resultados. En consecuencia, no tiene necesidad de hacer clic en ningún enlace externo, lo cual limita las visitas a las fuentes originales de las que está extraída la información.

Todo ello implica una consecuencia clave: el tráfico web deja de ser un indicador fiable de impacto. Una página web puede estar siendo extremadamente influyente en la generación de conocimiento sin que ello se traduzca en visitas.

Figura 1. Métricas para medir el impacto de los datos abiertos en la era de la IA. Fuente: elaboración propia.

Nuevas métricas para medir el impacto

Ante esta situación, las plataformas de datos abiertos necesitan nuevas métricas que capturen su presencia en este nuevo ecosistema. A continuación, se recogen algunas de ellas.

-

Share of Model (SOM): presencia en los modelos de IA

Inspirado en métricas del marketing digital, el Share of Model mide con qué frecuencia los modelos de IA mencionan, citan o utilizan datos procedentes de una fuente concreta. De esta forma, el SOM ayuda a ver qué conjuntos de datos concretos (empleo, clima, transporte, presupuestos, etc.) son utilizados por los modelos para responder preguntas reales de los usuarios, revelando qué datos tienen mayor impacto.

Esta métrica resulta especialmente valiosa porque actúa como un indicador de confianza algorítmica: cuando un modelo menciona una página web, está reconociendo su fiabilidad como fuente. Además, contribuye a aumentar la visibilidad indirecta, ya que el nombre de la web aparece en la respuesta incluso cuando el usuario no llega a hacer clic.

-

Análisis de sentimiento: tono de las menciones en IA

El análisis de sentimiento permite ir un paso más allá del Share of Model, ya que no solo identifica si un modelo de IA menciona una marca o dominio, sino cómo lo hace. Habitualmente, esta métrica clasifica el tono de la mención en tres categorías principales: positivo, neutro y negativo.

Aplicado al ámbito de los datos abiertos, este análisis ayuda a comprender la percepción algorítmica de una plataforma o conjunto de datos. Por ejemplo, permite detectar si un modelo utiliza una fuente como ejemplo de buenas prácticas, si la menciona de forma neutral como parte de una respuesta informativa o si la asocia a problemas, errores o datos desactualizados.

Esta información puede resultar útil para identificar oportunidades de mejora, reforzar la reputación digital o detectar posibles sesgos en los modelos de IA que afecten a la visibilidad de una plataforma de datos abiertos.

-

Categorización de prompts: en qué temas destaca una marca

Analizar las preguntas que hacen los usuarios permite identificar en qué tipos de consultas aparece con mayor frecuencia una marca. Esta métrica ayuda a entender en qué áreas temáticas -como economía, salud, transporte, educación o clima- los modelos consideran más relevante una fuente.

Para las plataformas de datos abiertos, esta información revela qué conjuntos de datos están siendo utilizados para responder preguntas reales de los usuarios y en qué dominios existe mayor visibilidad o potencial de crecimiento. También permite detectar oportunidades: si una iniciativa de datos abiertos quiere posicionarse en nuevas áreas, puede evaluar qué tipo de contenido falta o qué conjuntos de datos podrían reforzarse para aumentar su presencia en esas categorías.

-

Tráfico procedente de IA: clics desde resúmenes generados

Muchos modelos ya incluyen enlaces a las fuentes originales. Aunque muchos usuarios no hacen clic en dichos enlaces, algunos sí lo hacen. Por ello, las plataformas pueden empezar a medir:

- Visitas procedentes de plataformas de IA (cuando estas incluyen enlaces).

- Clics desde resúmenes enriquecidos en buscadores que integran IA.

Esto supone un cambio en la distribución del tráfico que llega a las webs desde los distintos canales. Mientras el tráfico orgánico —el que proviene de los motores de búsqueda tradicionales— está disminuyendo, empieza a crecer el tráfico referido desde los modelos de lenguaje.

Este tráfico será menor en cantidad que el tradicional, pero más cualificado, ya que quien hace clic desde una IA suele tener una intención clara de profundizar.

Es importante que se tengan en cuenta estos aspectos a la hora de fijar objetivos de crecimiento en una plataforma de datos abiertos.

-

Reutilización algorítmica: uso de datos en modelos y aplicaciones

Los datos abiertos alimentan modelos de IA, sistemas predictivos y aplicaciones automatizadas. Conocer qué fuentes se han utilizado para su entrenamiento sería también una forma de conocer su impacto. Sin embargo, pocas soluciones proporcionan de manera directa esta información. La Unión Europea está trabajando para promover la transparencia en este campo, con medidas como la plantilla para documentar los datos de entrenamiento de modelos de propósito general, pero su implantación -y la existencia de excepciones a su cumplimiento- hacen que el conocimiento sea aún limitado.

Medir el incremento de accesos a los datos mediante API podría dar una idea de su uso en aplicaciones para alimentar sistemas inteligentes. Sin embargo, el mayor potencial en este campo pasa por colaboración con empresas, universidades y desarrolladores inmersos en estos proyectos, para que ofrezcan una visión más realista del impacto.

Conclusión: medir lo que importa, no solo lo que es fácil de medir

La caída del tráfico web no significa una caída del impacto. Significa un cambio en la forma en que la información circula. Las plataformas de datos abiertos deben evolucionar hacia métricas que reflejen la visibilidad algorítmica, la reutilización automatizada y la integración en modelos de IA.

Esto no significa que las métricas tradicionales deban desaparecer. Conocer los accesos a la web, los conjuntos de datos más visitados o los más descargados sigue siendo una información de gran valor para conocer el impacto de los datos proporcionados a través de plataformas abiertas. Y también es fundamental monitorizar el uso de los datos a la hora de generar o enriquecer productos y servicios, incluidos los sistemas de inteligencia artificial. En la era de la IA, el éxito ya no se mide solo por cuántos usuarios visitan una plataforma, sino también por cuántos sistemas inteligentes dependen de su información y la visibilidad que ello otorga.

Por eso, integrar estas nuevas métricas junto a los indicadores tradicionales a través de una estrategia de analítica web y SEO * permite obtener una visión más completa del impacto real de los datos abiertos. Así podremos saber cómo circula nuestra información, cómo se reutiliza y qué papel juega en el ecosistema digital que hoy da forma a la sociedad.

*El SEO (Search Engine Optimization) es el conjunto de técnicas y estrategias destinadas a mejorar la visibilidad de un sitio web en los motores de búsqueda.

El acceso a datos a través de API se ha convertido en una de las piezas clave del ecosistema digital actual. Administraciones públicas, organismos internacionales y empresas privadas publican información para que terceros puedan reutilizarla en aplicaciones, análisis o proyectos de inteligencia artificial. En esta situación, hablar de datos abiertos es, casi inevitablemente, hablar también de API.

Sin embargo, el acceso a una API rara vez es completamente libre e ilimitado. Existen restricciones, controles y mecanismos de protección que buscan equilibrar dos objetivos que, a primera vista, pueden parecer opuestos: facilitar el acceso a los datos y garantizar la estabilidad, seguridad y sostenibilidad del servicio. Estas limitaciones generan dudas frecuentes: ¿son realmente necesarias?, ¿van contra el espíritu de los datos abiertos?, ¿hasta qué punto pueden aplicarse sin cerrar el acceso?

Este artículo aborda cómo se gestionan estas limitaciones, por qué son necesarias y cómo encajan —lejos de lo que a veces se piensa— dentro de una estrategia coherente de datos abiertos.

Por qué es necesario limitar el acceso a una API

Una API no es simplemente un “grifo” de datos. Detrás suele haber infraestructura tecnológica, servidores, procesos de actualización, costes operativos y equipos responsables de que el servicio funcione correctamente.

Cuando un servicio de datos se expone sin ningún tipo de control, aparecen problemas bien conocidos:

- Saturación del sistema, provocada por un número excesivo de consultas simultáneas.

- Uso abusivo, intencionado o no, que degrade el servicio para otros usuarios.

- Costes descontrolados, especialmente cuando la infraestructura está desplegada en la nube.

- Riesgos de seguridad, como ataques automatizados o scraping masivo.

En muchos casos, la ausencia de límites no conduce a más apertura, sino a un deterioro progresivo del propio servicio.

Por este motivo, limitar el acceso no suele ser una decisión ideológica, sino una necesidad práctica para asegurar que el servicio sea estable, predecible y justo para todos los usuarios.

La API Key: control básico, pero efectivo

El mecanismo más habitual para gestionar el acceso es la API Key. Mientras que en algunos casos como la API del catálogo nacional de datos abiertos de datos.gob.es no se requiere ningún tipo de clave para poder acceder a la información publicada, otros catálogos solicitan una clave única que identifica a cada usuario o aplicación y que se incluye en cada llamada a la API.

Aunque desde fuera pueda parecer una simple formalidad, la API Key cumple varias funciones importantes. Permite identificar quién consume los datos, medir el uso real del servicio, aplicar límites razonables y actuar ante comportamientos problemáticos sin afectar al resto de usuarios.

En el contexto español existen ejemplos claros de plataformas de datos abiertos que funcionan así. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), por ejemplo, ofrece acceso abierto a datos meteorológicos de alto valor, pero exige solicitar una API Key gratuita para consultas automatizadas. El acceso es libre y gratuito, pero no anónimo ni descontrolado.

Hasta aquí, el enfoque es relativamente conocido: identificación del consumidor y límites básicos de uso. Sin embargo, en muchas situaciones nos esto ya no es suficiente.

Cuando la API se convierte en un activo estratégico

Las plataformas líderes de gestión de API, como MuleSoft o Kong entre otros, fueron pioneras en implantar mecanismos avanzados de control y protección del acceso a las API. Su foco inicial estaba ligado a entornos empresariales complejos, donde múltiples aplicaciones, organizaciones y países consumen servicios de datos de forma intensiva y continuada.

Con el tiempo, muchas de estas prácticas han ido extendiéndose también a plataformas de datos abiertos. A medida que ciertos servicios de datos abiertos ganan relevancia y se convierten en dependencias clave para aplicaciones, investigaciones o modelos de negocio, los retos asociados a su disponibilidad y estabilidad se vuelven similares. La caída o degradación de servicios de datos abiertos de gran escala —como los relacionados con observación de la Tierra, clima o ciencia— puede tener un impacto significativo en múltiples sistemas que dependen de ellos.

En este sentido, la gestión avanzada del acceso deja de ser una cuestión exclusivamente técnica y pasa a formar parte de la propia sostenibilidad de un servicio que se vuelve estratégico. No se trata tanto de quién publica los datos, sino del papel que esos datos juegan dentro de un ecosistema más amplio de reutilización. Por ello, muchas plataformas de open data están adoptando, de forma progresiva, mecanismos ya probados en otros ámbitos, adaptándolos a sus principios de apertura y acceso público. A continuación, se detallan algunos de ellos.

Limitar el caudal: regular el ritmo, no el derecho de acceso

Una de las primeras capas adicionales es la limitación del caudal de uso, lo que habitualmente se conoce como rate limiting. En lugar de permitir un número ilimitado de llamadas, se define cuántas peticiones pueden realizarse en un intervalo de tiempo determinado.

La clave aquí no es impedir el acceso, sino regular el ritmo. Un usuario puede seguir utilizando los datos, pero se evita que una única aplicación monopolice los recursos. Este enfoque es habitual en las API de datos meteorológicos, movilidad o estadísticas públicas, donde muchos usuarios acceden simultáneamente.

Las plataformas más avanzadas van un paso más allá y aplican límites dinámicos, que se ajustan según la carga del sistema, el momento del día o el comportamiento histórico del consumidor. El resultado es un control más justo y flexible.

Contexto, origen y comportamiento: más allá del volumen

Otra evolución importante es dejar de mirar solo cuántas llamadas se hacen y empezar a analizar desde dónde y cómo se realizan. Aquí entran medidas como la restricción por direcciones IP, el control geográfico (geofencing) o la diferenciación entre entornos de prueba y producción.

En algunos casos, estas limitaciones responden a marcos regulatorios o licencias de uso. En otros, simplemente permiten proteger partes más sensibles del servicio sin cerrar el acceso general. Por ejemplo, una API puede ser accesible globalmente en modo consulta, pero limitar determinadas operaciones a situaciones muy concretas.

Las plataformas también analizan patrones de comportamiento. Si una aplicación empieza a realizar consultas repetitivas, incoherentes o muy distintas a su uso habitual, el sistema puede reaccionar automáticamente: reducir temporalmente el caudal, lanzar alertas o exigir un nivel adicional de validación. No se bloquea “porque sí”, sino porque el comportamiento deja de encajar con un uso razonable del servicio.

Medir impacto, no solo llamadas

Una tendencia especialmente relevante es dejar de medir únicamente el número de peticiones y empezar a considerar el impacto real de cada una. No todas las consultas consumen los mismos recursos: algunas transfieren grandes volúmenes de datos o ejecutan operaciones más costosas.

Un ejemplo claro en datos abiertos sería una API de movilidad urbana. Consultar el estado de una parada o el tráfico en un punto concreto implica pocos datos y un impacto limitado. En cambio, descargar de una sola vez todo el histórico de posiciones de vehículos de una ciudad durante varios años supone una carga mucho mayor para el sistema, aunque se realice en una única llamada.

Por este motivo, muchas plataformas introducen cuotas basadas en volumen de datos transferidos, tipo de operación o peso de la consulta. Esto evita situaciones en las que un uso aparentemente moderado genera una carga desproporcionada sobre el sistema.

¿Cómo encaja todo esto con el open data?

Llegados a este punto, surge inevitablemente la pregunta: ¿siguen siendo abiertos los datos cuando existen todas estas capas de control?

La respuesta depende menos de la tecnología y más de las reglas del juego. Los datos abiertos no se definen por la ausencia total de control técnico, sino por principios como el acceso no discriminatorio, la ausencia de barreras económicas, la claridad en las licencias y la posibilidad real de reutilización.

Solicitar una API Key, limitar el caudal o aplicar controles contextuales no contradice estos principios si se hace de forma transparente y equitativa. De hecho, en muchos casos es la única manera de garantizar que el servicio siga existiendo y funcionando correctamente a medio y largo plazo.

La clave está en el equilibrio: reglas claras, acceso gratuito, límites razonables y mecanismos pensados para proteger el servicio, no para excluir. Cuando este equilibrio se consigue, el control deja de percibirse como una barrera y pasa a ser parte natural de un ecosistema de datos abiertos, útiles y sostenibles.

Contenido elaborado por Juan Benavente, ingeniero superior industrial y experto en Tecnologías ligadas a la economía del dato. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

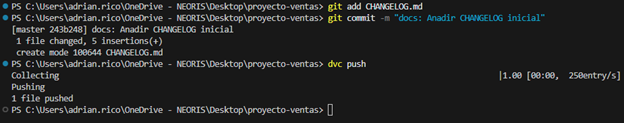

Los datos poseen una naturaleza fluida y compleja: cambian, crecen y evolucionan constantemente, mostrando una volatilidad que los diferencia profundamente del código fuente. Para responder al desafío de gestionar esta evolución de manera fiable, hemos elaborado la nueva "Guía técnica: Control de versiones de datos".

Esta guía aborda una disciplina emergente que adapta los principios de la ingeniería de software al ecosistema de datos: el Control de Versiones de Datos (CVD). El documento no solo explora los fundamentos teóricos, sino que ofrece un enfoque práctico para resolver problemas críticos en la gestión de datos, como la reproducibilidad de modelos de Machine Learning, la trazabilidad en auditorías regulatorias y la colaboración eficiente en equipos distribuidos.

¿Por qué es necesaria una guía sobre versionado de datos?

Históricamente, la gestión de versiones de datos se ha realizado de forma manual (archivos con sufijos "_final_v2.csv"), un enfoque propenso a errores e insostenible en entornos profesionales. Aunque herramientas como Git han revolucionado el desarrollo de software, no están diseñadas para manejar eficientemente archivos de gran volumen o binarios, características intrínsecas de los conjuntos de datos.

Esta guía nace para cubrir esa brecha tecnológica y metodológica, explicando las diferencias fundamentales entre versionar código y versionar datos. El documento detalla cómo herramientas especializadas como DVC (Data Version Control) permiten gestionar el ciclo de vida de los datos con la misma rigurosidad que el código, garantizando que siempre se pueda responder a la pregunta: "¿Qué datos exactos se usaron para obtener este resultado?".

Estructura y contenidos

El documento sigue un enfoque progresivo, partiendo de los conceptos básicos hasta llegar a la implementación técnica, estructurándose en los siguientes bloques clave:

- Fundamentos del versionado: análisis de la problemática actual (el "modelo fantasma", auditorías imposibles) y definición de conceptos clave como snapshots, linaje de datos y checksums.

- Estrategias y metodologías: adaptación del versionado semántico (SemVer) a los conjuntos de datos, estrategias de almacenamiento (incremental vs. completo) y gestión de metadatos para garantizar la trazabilidad.

- Herramientas en la práctica: un análisis detallado de herramientas como DVC, Git LFS y soluciones nativas en la nube (AWS, Google Cloud, Azure), incluyendo una comparativa para elegir la más adecuada según el tamaño del equipo y los datos.

- Caso de estudio práctico: un tutorial paso a paso sobre cómo configurar un entorno local con DVC y Git, simulando un ciclo de vida real de datos: desde la generación y primer versionado, hasta la actualización, sincronización remota y recuperación de versiones anteriores (rollback).

- Gobernanza y mejores prácticas: recomendaciones sobre roles, políticas de retención y compliance para asegurar una implementación exitosa en la organización.

Figura 1: Ejemplo práctico de uso de commandos GIT y DVC incluido en la guía.

¿A quién va dirigida?

Esta guía está diseñada para un perfil técnico amplio dentro del sector público y privado: científicos de datos, ingenieros de datos, analistas y responsables de catálogos de datos.

Es especialmente útil para aquellos profesionales que buscan profesionalizar sus flujos de trabajo, garantizar la reproducibilidad científica de sus investigaciones o asegurar el cumplimiento normativo en sectores regulados. Aunque se recomienda tener conocimientos básicos de Git y línea de comandos, la guía incluye ejemplos prácticos y explicaciones detalladas que facilitan el aprendizaje.

Vivimos rodeados de resúmenes generados por inteligencia artificial (IA). Tenemos la opción de generarlos desde hace meses, pero ahora se imponen en las plataformas digitales como el primer contenido que ven nuestros ojos al usar un buscador o abrir un hilo de emails. En plataformas como Microsoft Teams o Google Meet las reuniones por videollamada se transcriben y se resumen en actas automáticas para quien no ha podido estar presente, pero también para quien ha estado. Sin embargo, aquello que un modelo de lenguaje ha considerado importante, ¿es realmente lo importante para quien recibe el resumen?

En este nuevo contexto, la clave es aprender a recuperar el sentido detrás de tanta información resumida. Estas tres estrategias te ayudarán a transformar el contenido automático en una herramienta de comprensión y toma de decisiones.

1. Haz preguntas expansivas

Solemos resumir para reducir un contenido que no somos capaces de abarcar, pero corremos el riesgo de asociar breve con significativo, una equivalencia que no siempre se cumple. Por tanto, no deberíamos enfocarnos desde el inicio en resumir, sino en extraer información relevante para nosotros, nuestro contexto, nuestra visión de la situación y nuestra manera de pensar. Más allá del prompt básico “hazme un resumen”, esta nueva manera de enfocar un contenido que se nos escapa consiste en cruzar datos, conectar puntos y sugerir hipótesis, lo que llaman sensemaking o “construcción de sentido”. Y pasa, en primer lugar, por tener claro qué queremos saber.

Situación práctica:

Imaginemos una reunión larga a la que no hemos podido acudir. Esa tarde, recibimos en nuestro correo electrónico un resumen de los temas tratados. No siempre es posible, pero una buena práctica en este punto, si nuestra organización lo permite, es no quedarnos solo con el resumen: si está permitido, y siempre respetando las directrices de confidencialidad, sube la transcripción completa a un sistema conversacional como Copilot o Gemini y haz preguntas específicas:

-

¿Qué tema se repitió más o recibió más atención durante la reunión?

-

En una reunión anterior, la persona X usó este argumento. ¿Se usó de nuevo? ¿Lo discutió alguien? ¿Se dio por válido?

-

¿Qué premisas, suposiciones o creencias están detrás de esta decisión que se ha tomado?

-

Al final de la reunión, ¿qué elementos parecen más críticos para el éxito del proyecto?

-

¿Qué señales anticipan posibles retrasos o bloqueos? ¿Cuáles tienen que ver o podrían afectar a mi equipo?

Cuidado con:

Ante todo, revisa y confirma las atribuciones. Los modelos generativos son cada vez más precisos, pero tienen una gran capacidad para mezclar información real con información falsa o generada. Por ejemplo, pueden atribuir una frase a alguien que no la dijo, relacionar como causa-efecto ideas que en realidad no tenían conexión, y seguramente lo más importante: asignar tareas o responsabilidades de próximos pasos a alguien a quien no le corresponden.

2. Pide contenido estructurado

Los buenos resúmenes no son más cortos, sino más organizados, y el texto redactado no es el único formato al que podemos recurrir. Busca la eficacia y pide a los sistemas conversacionales que te devuelvan tablas, categorías, listas de decisiones o mapas de relaciones. La forma condiciona el pensamiento: si estructuras bien la información, la entenderás mejor y también la transmitirás mejor a otros, y por tanto irás más lejos con ella.

Situación práctica:

En este caso, imaginemos que recibimos un informe largo sobre el avance de varios proyectos internos de nuestra empresa. El documento tiene muchas páginas con párrafos descriptivos de estado, feedback, fechas, imprevistos, riesgos y presupuestos. Leerlo todo línea por línea sería imposible y no retendríamos la información. La buena práctica aquí es pedir una transformación del documento que nos sea útil de verdad. Si es posible, sube el informe al sistema conversacional y solicita contenido estructurado de manera exigente y sin escatimar en detalles:

-

Organiza el informe en una tabla con las siguientes columnas: proyecto, responsable, fecha de entrega, estado, y una columna final que indique si ha ocurrido algún imprevisto o se ha materializado algún riesgo. Si todo va bien, imprime en esa columna “CORRECTO”.

-

Genera un calendario visual con los entregables, sus fechas de entrega y los responsables, que empiece el 1 de octubre de 2025 y termine el 31 de enero de 2026, en forma de diagrama de Gantt.

-

Quiero una lista en la que aparezcan exclusivamente el nombre de los proyectos, su fecha de inicio y su fecha de entrega. Ordena por la fecha de entrega, las más cercanas primero.

-

Del apartado de feedback de los clientes que encontrarás en cada proyecto, crea una tabla con los comentarios más repetidos y a qué áreas o equipos suelen hacer referencia. Colócalos en orden, de los que más se repiten a los que menos.

-

Dame la facturación de los proyectos que están en riesgo de no cumplir plazos, indica el precio de cada uno y el total.

Cuidado con:

La ilusión de veracidad y exhaustividad que nos va a proporcionar un texto limpio, ordenado, automático y con fuentes es enorme. Un formato claro, como una tabla, una lista o un mapa, puede dar una falsa sensación de precisión. Si los datos de origen son incompletos o erróneos, la estructura solo maquilla el error y tendremos más dificultades para verlo. Las producciones de la IA suelen ser casi perfectas. Como mínimo, y si el documento es muy extenso, haz comprobaciones aleatorias ignorando la forma y centrándote en el contenido.

3. Conecta los puntos

El sentido estratégico rara vez está en un texto aislado, y mucho menos en un resumen. El nivel avanzado en este caso consiste en pedir al chat multimodal que cruce fuentes, compare versiones o detecte patrones entre varios materiales o formatos, como por ejemplo la transcripción de una reunión, un informe interno y un artículo científico. Lo que interesa realmente ver son claves comparativas como los cambios evolutivos, las ausencias o las inconsistencias.

Situación práctica:

Imaginemos que estamos preparando una propuesta para un nuevo proyecto. Tenemos varios materiales: la transcripción de una reunión del equipo directivo, el informe interno del año anterior y un artículo reciente sobre tendencias del sector. En lugar de resumirlos por separado, puedes subirlos al mismo hilo de conversación o a un chat que hayas personalizado sobre el tema, y pedirle acciones más ambiciosas.

-

Compara estos tres documentos y dime qué prioridades coinciden en todos, aunque se expresen de maneras distintas.

-

¿Qué temas del informe interno no se han mencionado en la reunión? Genera una hipótesis para cada uno sobre por qué no se han tratado.

-

¿Qué ideas del artículo podrían reforzar o cuestionar las nuestras? Dame ideas fuerza de la investigación que no estén reflejadas en nuestro informe interno.

-

Busca artículos en prensa de los últimos seis meses que avalen las ideas fuerza del informe interno.

-

Encuentra fuentes externas que complementen la información ausente en estos tres documentos sobre el tema X y genera un informe panorámico con referencias.

Cuidado con:

Es muy habitual que los sistemas de IA simplifiquen de forma engañosa debates complejos, no porque tengan un objetivo oculto sino porque en el entrenamiento se les ha premiado siempre la sencillez y la claridad. Además, la generación automática introduce un riesgo de autoridad: como el texto se presenta con apariencia de precisión y neutralidad, asumimos que es válido y útil. Y, por si fuera poco, los resúmenes estructurados se copian y comparten rápido. Antes de reenviar, asegúrate de que el contenido está validado, sobre todo si contiene decisiones, nombres o datos sensibles.

Conclusión

Los modelos basados en IA pueden ayudarte a visualizar convergencias, lagunas o contradicciones y, a partir de ahí, formular hipótesis o líneas de acción. Se trata de encontrar con mayor agilidad eso tan valioso que llamamos insights. Ese es el paso del resumen al análisis: lo más importante no es comprimir la información, sino seleccionarla bien, relacionarla y conectarla con el contexto. Intensificar la exigencia desde el prompt es la manera más adecuada de trabajar con los sistemas IA, pero también nos exige un esfuerzo personal previo de análisis y aterrizaje.

Contenido elaborado por Carmen Torrijos, experta en IA aplicada al lenguaje y la comunicación. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando la sociedad, la economía y los servicios públicos a una velocidad sin precedentes. Esta revolución trae enormes oportunidades, pero también desafíos relacionados con la ética, la seguridad y la protección de derechos fundamentales. Consciente de ello, la Unión Europea aprobó la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), en vigor desde el 1 de agosto de 2024, que establece un marco armonizado y pionero para el desarrollo, la comercialización y el uso de sistemas de IA en el mercado único, fomentando la innovación mientras protege a la ciudadanía.

Un ámbito especialmente relevante de esta normativa son los modelos de IA de propósito general (GPAI), como los grandes modelos de lenguaje (LLM) o los modelos multimodales, que se entrenan con enormes volúmenes de datos de muy diversa procedencia (texto, imágenes y vídeo, audio e incluso datos generados por usuarios). Esta realidad plantea retos críticos en propiedad intelectual, protección de datos y transparencia sobre el origen y el tratamiento de la información.

Para afrontarlos, la Comisión Europea, a través de la Oficina Europea de IA, ha publicado la Plantilla de Resumen Público de los Datos de Entrenamiento: un formato estandarizado que los proveedores deberán completar y publicar para resumir información clave sobre los datos usados en el entrenamiento. A partir del 2 de agosto de 2025, todo modelo de propósito general que se comercialice o distribuya en la UE deberá ir acompañado de este resumen; los modelos ya presentes en el mercado disponen hasta el 2 de agosto de 2027 para adaptarse. Esta medida materializa el principio de transparencia de la AI Act y pretende arrojar luz sobre las “cajas negras” de la IA.

En este artículo te contamos las claves de esta plantilla: desde sus objetivos y estructura, hasta información sobre plazos, sanciones y próximos pasos.

Objetivos y relevancia de la plantilla

Los modelos de IA de propósito general se entrenan con datos de muy diversa procedencia y modalidad, como:

-

Texto: libros, artículos científicos, prensa o redes sociales.

-

Imágenes y vídeos: contenidos digitales de Internet y colecciones visuales.

-

Audio: grabaciones, pódcast, programas de radio o conversaciones.

-

Datos de usuarios: información generada en la interacción con el propio modelo o con otros servicios del proveedor.

Este proceso de recopilación masiva de datos suele ser opaco, lo que genera preocupación entre titulares de derechos, usuarios, reguladores y la sociedad en su conjunto. Sin transparencia, resulta difícil evaluar si los datos se han obtenido de forma legal, si incluyen información personal no autorizada o si representan adecuadamente la diversidad cultural y lingüística de la Unión Europea.

El Considerando 107 de la AI Act establece que el objetivo principal de esta plantilla es incrementar la transparencia y facilitar el ejercicio y la protección de derechos. Entre los beneficios que aporta destacan:

-

Protección de la propiedad intelectual: permite que autores, editores y demás titulares de derechos identifiquen si sus obras han sido utilizadas durante el entrenamiento, facilitando la defensa de sus derechos y un uso justo de sus contenidos.

-

Salvaguarda de la privacidad: ayuda a detectar si se han empleado datos personales, aportando información útil para que las personas afectadas puedan ejercer sus derechos conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y otras normas del mismo ámbito.

-

Prevención de sesgos y discriminación: proporciona información sobre la diversidad lingüística y cultural de las fuentes utilizadas, clave para evaluar y mitigar sesgos que puedan generar discriminaciones.

-

Fomento de la competencia y la investigación: reduce los efectos de “caja negra” y facilita el escrutinio académico, al tiempo que ayuda a otras empresas a comprender mejor la procedencia de los datos, favoreciendo mercados más abiertos y competitivos.

En definitiva, esta plantilla no es solo un requisito legal, sino una herramienta para generar confianza en la inteligencia artificial, creando un ecosistema en el que la innovación tecnológica y la protección de derechos se refuercen mutuamente.

Estructura de la plantilla

La plantilla, publicada oficialmente el 24 de julio de 2025 tras una consulta pública con más de 430 organizaciones participantes, ha sido diseñada para que la información se presente de forma clara, homogénea y comprensible, tanto para especialistas como para la ciudadanía.

Se compone de tres secciones principales, que abarcan desde la identificación básica del modelo hasta los aspectos legales relacionados con el tratamiento de los datos.

1. Información general

Proporciona una visión global sobre el proveedor, el modelo y las características generales de los datos de entrenamiento:

-

Identificación del proveedor, como nombre y datos de contacto.

-

Identificación del modelo y sus versiones, incluyendo dependencias si se trata de una modificación (fine-tuning) de otro modelo.

-

Fecha de puesta en el mercado del modelo en la UE.

-

Modalidades de datos utilizadas (texto, imagen, audio, vídeo u otras).

-

Tamaño aproximado de los datos por modalidad, expresado en rangos amplios (por ejemplo, menos de 1.000 millones de tokens, entre 1.000 millones y 10 billones, más de 10 billones).

-

Cobertura lingüística, con especial atención a las lenguas oficiales de la Unión Europea.

Esta sección ofrece un nivel de detalle suficiente para comprender la magnitud y naturaleza del entrenamiento, sin revelar secretos comerciales.

2. Lista de fuentes de datos

Es el núcleo de la plantilla, donde se detalla la procedencia de los datos de entrenamiento. Está organizada en seis categorías principales, además de una categoría residual (Otros).

-

Conjuntos de datos públicos:

-

Datos disponibles gratuitamente y descargables como un todo o en bloques (p. ej., portales de datos abiertos, Common Crawl, repositorios académicos).

-

Se deben identificar los conjuntos “grandes”, definidos como aquellos que representan más del 3% del total de datos públicos utilizados en una modalidad específica.

-

-

Conjuntos privados licenciados:

-

Datos obtenidos mediante acuerdos comerciales con titulares de derechos o sus representantes, como licencias con editoriales para el uso de libros digitales.

-

Se proporciona únicamente una descripción general.

-

-

Otros datos privados no licenciados:

-

Bases de datos adquiridas a terceros que no gestionan directamente los derechos de autor.

-

Si son públicamente conocidas, deben listarse; si no, basta una descripción general (tipo de datos, naturaleza, idiomas).

-

-

Datos obtenidos mediante web crawling/scraping:

-

Información recopilada por el proveedor o en su nombre mediante herramientas automatizadas.

-

Se debe especificar:

-

Nombre/identificador de los rastreadores.

-

Finalidad y comportamiento (respeto a robots.txt, captchas, paywalls, etc.).

-

Periodo de recogida.

-

Tipos de sitios web (medios, redes sociales, blogs, portales públicos, etc.).

-

Lista de dominios más relevantes, que cubra al menos el 10% superior por volumen. Para PYMES, este requisito se ajusta al 5% o un máximo de 1.000 dominios, lo que sea menor.

-

-

-

Datos de usuarios:

-

Información generada a través de la interacción con el modelo o con otros servicios del proveedor.

-

Se debe indicar qué servicios contribuyen y la modalidad de los datos (texto, imagen, audio, etc.).

-

-

Datos sintéticos:

-

Datos creados por o para el proveedor mediante otros modelos de IA (por ejemplo, destilación de modelos o refuerzo con retroalimentación humana - RLHF).

-

Cuando corresponda, se debe identificar el modelo generador si está disponible en el mercado.

-

Categoría adicional – Otros: incluye datos que no encajan en las categorías anteriores, como fuentes offline, digitalización propia, etiquetado manual o generación humana.

3. Aspectos del procesamiento de datos

Se centra en cómo se han gestionado los datos antes y durante el entrenamiento, con especial atención al cumplimiento legal:

-

Respeto a las reservas de derechos (Text and Data Mining, TDM): medidas adoptadas para honrar el derecho de exclusión previsto en el artículo 4(3) de la Directiva 2019/790 sobre derechos de autor, que permite a los titulares impedir la minería de textos y datos. Este derecho se ejerce mediante protocolos de opt-out, como etiquetas en archivos o configuraciones en robots.txt, que indican que ciertos contenidos no pueden usarse para entrenar modelos. Los proveedores deben explicar cómo han identificado y respetado estos opt-outs en sus propios datasets y en los adquiridos a terceros.

-

Eliminación de contenido ilegal: procedimientos utilizados para evitar o depurar contenido ilícito bajo la legislación de la UE, como material de abuso sexual infantil, contenidos terroristas o infracciones graves de propiedad intelectual. Estos mecanismos pueden incluir listas negras, clasificadores automáticos o revisión humana, pero sin revelar secretos empresariales.

El siguiente visual resumen estos tres apartados:

Equilibrio entre transparencia y secretos comerciales

La Comisión Europea ha diseñado la plantilla buscando un equilibrio delicado: ofrecer información suficiente para proteger derechos y fomentar la transparencia, sin obligar a revelar información que pueda comprometer la competitividad de los proveedores.

-

Fuentes públicas: se exige el mayor nivel de detalle, incluyendo nombres y enlaces a los conjuntos de datos “grandes”.

-

Fuentes privadas: se permite un nivel de detalle más limitado, mediante descripciones generales cuando la información no sea pública.

-

Web scraping: se requiere un listado resumido de dominios, sin necesidad de detallar combinaciones exactas.

-

Datos de usuarios y sintéticos: la información se limita a confirmar su uso y describir la modalidad.

Gracias a este enfoque, el resumen es “generalmente completo” en alcance, pero no “técnicamente detallado”, protegiendo tanto la transparencia como la propiedad intelectual y comercial de las empresas.

Cumplimiento, plazos y sanciones

El artículo 53 de la AI Act detalla las obligaciones de los proveedores de modelos de propósito general, entre las que destaca la publicación de este resumen de datos de entrenamiento.

Esta obligación se complementa con otras medidas, como:

-

Disponer de una política pública de derechos de autor.

-

Implementar procesos de evaluación y mitigación de riesgos, especialmente para modelos que puedan generar riesgos sistémicos.

-

Establecer mecanismos de trazabilidad y supervisión de los datos y procesos de entrenamiento.

El incumplimiento puede acarrear multas significativas, de hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación global anual de la empresa, lo que suponga una mayor cantidad.

Próximos pasos para los proveedores

Para adaptarse a esta nueva obligación, los proveedores deberían:

-

Revisar procesos internos de recopilación y gestión de datos para garantizar que la información necesaria esté disponible y sea verificable.

-

Establecer políticas claras de transparencia y derechos de autor, incluyendo protocolos para respetar el derecho de exclusión en minería de textos y datos (TDM).

-

Publicar el resumen en canales oficiales antes de la fecha límite correspondiente.

-

Actualizar el resumen periódicamente, al menos cada seis meses o cuando se produzcan cambios materiales en el entrenamiento.

La Comisión Europea, a través de la Oficina Europea de IA, supervisará el cumplimiento y podrá solicitar correcciones o imponer sanciones.

Una herramienta clave para gobernar los datos

En nuestro artículo anterior, “Gobernar los datos para gobernar la Inteligencia Artificial”, destacábamos que una IA confiable solo es posible si existe un gobierno sólido de los datos.

Esta nueva plantilla refuerza ese principio, ofreciendo un mecanismo estandarizado para describir el ciclo de vida de los datos, desde su origen hasta su tratamiento, y fomentando la interoperabilidad y la reutilización responsable.

Se trata de un paso decisivo hacia una IA más transparente, justa y alineada con los valores europeos, donde la protección de derechos y la innovación tecnológica puedan avanzar juntas.

Conclusiones

La publicación de la Plantilla de Resumen Público marca un hito histórico en la regulación de la IA en Europa. Al exigir que los proveedores documenten y hagan públicos los datos utilizados en el entrenamiento, la Unión Europea da un paso decisivo hacia una inteligencia artificial más transparente y confiable, basada en la responsabilidad y el respeto a los derechos fundamentales. En un mundo donde los datos son el motor de la innovación, esta herramienta se convierte en la clave para gobernar los datos antes de gobernar la IA, asegurando que el desarrollo tecnológico se construya sobre la confianza y la ética.

Contenido elaborado por Dr. Fernando Gualo, Profesor en UCLM y Consultor de Gobierno y Calidad de datos. El contenido y el punto de vista reflejado en esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor.

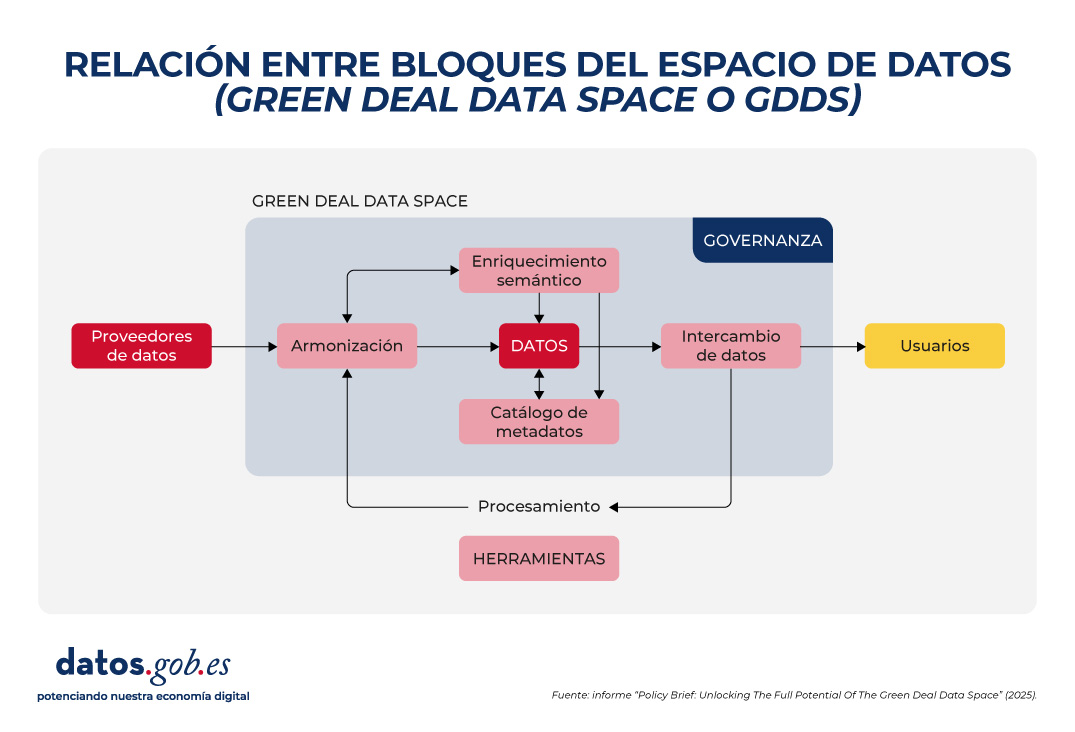

Para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad medioambiental, Europa necesita información precisa, accesible y actualizada que permita tomar decisiones basadas en evidencias. El Espacio de Datos del Pacto Verde (Green Deal Data Space o GDDS) facilitará esta transformación al integrar diversas fuentes de datos en una infraestructura digital común, interoperable y abierta.

Desde Europa, se está trabajando en su desarrollo a través de diversos proyectos, que han permitido obtener recomendaciones y buenas prácticas para su implementación. ¡Descúbrelas en este artículo!

¿Qué es el Green Deal Data Space?

El Green Deal Data Space (GDDS) es una iniciativa de la Comisión Europea para crear un ecosistema digital que reúna datos de múltiples sectores. Su fin es apoyar y acelerar los objetivos del Pacto Verde: la hoja de ruta de la Unión Europea para lograr una economía sostenible, climáticamente neutra y justa. Los pilares del Pacto Verde incluyen:

- Una transición energética que reduzca las emisiones y mejore la eficiencia.

- El fomento de la economía circular, promoviendo el reciclaje, la reutilización y la reparación de productos para minimizar residuos.

- El impulso de prácticas agrícolas más sostenibles.

- La restauración de la naturaleza y la biodiversidad, protegiendo hábitats naturales y reduciendo la contaminación de aire, agua y suelo.

- La garantía de la justicia social, a través de una transición que facilite que ningún país o comunidad quede atrás.

A través de esta estrategia integral, la UE aspira a convertirse en la primera economía del mundo competitiva y eficiente en el uso de los recursos, logrando emisiones netas de gases de efecto invernadero cero para 2050. El Espacio de Datos del Pacto Verde se posiciona como una herramienta clave para alcanzar estos objetivos. Integrados en la Estrategia Europea del Dato, los espacios de datos son entornos digitales que permite el intercambio fiable de datos, al tiempo que se mantiene la soberanía y se garantiza la confianza y la seguridad en virtud de un conjunto de normas acordadas mutuamente.

En este caso concreto, el GDDS integrará datos de gran valor sobre biodiversidad, contaminación cero, economía circular, cambio climático, servicios forestales, movilidad inteligente y cumplimiento medioambiental. Estos datos serán fáciles de localizar, interoperables, accesibles y reutilizables bajo los principios FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability).

El GDDS se implementará a través del proyecto SAGE (Espacio de datos para una Europa verde y sostenible) y se basará en los resultados de la iniciativa GREAT (Gobernanza de la innovación responsable).

Un informe con recomendaciones para el GDDS

Como vimos en un artículo anterior, cuatro proyectos pioneros están sentando las bases de este ecosistema: AD4GD, B-Cubed, FAIRiCUBE y USAGE. Estos proyectos, financiados en el marco de la convocatoria HORIZON, han analizado y documentado durante varios años los requisitos necesarios para garantizar que el GDDS siga los principios FAIR. Fruto de ese trabajo, se ha elaborado el informe “Policy Brief: Unlocking The Full Potential Of The Green Deal Data Space”. Se trata de un conjunto de recomendaciones que buscan servir de guía para la implementación exitosa del Espacio de Datos del Pacto Verde.

El informe destaca cinco grandes áreas en las que se concentran los desafíos de la construcción del GDDS:

1. Armonización de datos

Los datos ambientales son heterogéneos, ya que provienen de distintas fuentes: satélites, sensores, estaciones meteorológicas, registros de biodiversidad, empresas privadas, institutos de investigación, etc. Cada proveedor utiliza sus propios formatos, escalas y metodologías. Esto provoca incompatibilidades que dificultan la comparación y la combinación de datos. Para solucionarlo, es esencial:

- Adoptar estándares y vocabularios internacionales ya existentes, como INSPIRE, que abracan múltiples ámbitos temáticos.

- Evitar formatos propietarios, primando aquellos abiertos y bien documentados.

- Invertir en herramientas que permitan transformar datos de un formato a otro de forma sencilla.

2. Interoperabilidad semántica

Garantizar la interoperabilidad semántica es crucial para que los datos puedan entenderse y reutilizarse en diferentes contextos y disciplinas, algo fundamental cuando se comparten datos entre comunidades tan diversas como las que participan en los objetivos del Pacto Verde. A ello hay que sumar que la Ley de Datos (Data Act) obliga a que los participantes en espacios de datos ofrezcan descripciones legibles por máquinas de los datasets, garantizando así su localización, acceso y reutilización. Además, exige que los vocabularios, taxonomías y listas de códigos empleados estén documentados de forma pública y coherente. Para lograrlo es necesario:

- Usar datos enlazados (linked data) y metadatos que ofrezcan conceptos claros y compartidos, a través de vocabularios, ontologías y estándares como los desarrollados por el OGC o las normas ISO.

- Usar los estándares que ya existen para organizar y describir los datos, y solo crear extensiones nuevas cuando sea realmente necesario.

- Mejorar los vocabularios internacionales ya aceptados, dándoles más precisión y aprovechando que las comunidades científicas ya los utilizan ampliamente.

3. Metadatos y curación de datos

Los datos solo alcanzan su máximo valor si están acompañados de metadatos claros que expliquen su origen, calidad, restricciones de uso y condiciones de acceso. Sin embargo, la gestión deficiente de metadatos sigue siendo una barrera importante. En muchos casos, los metadatos son inexistentes, están incompletos o mal estructurados, y a menudo se pierden al traducirse entre estándares no interoperables. Para mejorar esta situación se debe:

- Ampliar los estándares de metadatos existentes para incluir elementos críticos como observaciones, mediciones, trazabilidad de origen, etc.

- Fomentar la interoperabilidad entre estándares de metadatos en uso, mediante herramientas de mapeo y transformación que respondan tanto a las necesidades de datos comerciales como abiertos.

- Reconocer y financiar la creación y mantenimiento de metadatos en proyectos europeos, incorporando la obligación de generar un catálogo estandarizado desde el inicio en los planes de gestión de datos.

4. Intercambio de datos y provisión federada

El GDDS no busca solo centralizar toda la información en un solo repositorio, sino permitir que múltiples actores compartan datos de manera federada y segura. Por tanto, es necesario conseguir un equilibrio entre el acceso abierto y la protección de derechos y privacidad. Para ello se requiere:

- Adoptar y promover tecnologías abiertas y fáciles de usar, que permitan la integración entre datos abiertos y protegidos, cumpliendo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

- Garantizar la integración de diversas API utilizadas por los proveedores de datos y las comunidades de usuarios, acompañadas de demostradores y directrices claras. No obstante, es necesario impulsar el uso de API estandarizadas para facilitar una implantación más fluida, como por ejemplo, las API de OGC (Open Geospatial Consortium) para activos geoespaciales.

- Ofrecer herramientas de conversión y especificaciones claras para permitir la interoperabilidad entre API y formatos de datos.

En paralelo al desarrollo del Eclipse Dataspace Connectors (una tecnología de código abierto para facilitar la creación de espacios de datos), se propone explorar alternativas como catálogos en blockchain o certificados digitales, siguiendo ejemplos como el sistema FACTS (Federated Agile Collaborative Trusted System).

5. Gobernanza inclusiva y sostenible

El éxito del GDDS dependerá de establecer un marco de gobernanza sólido que garantice transparencia, participación y sostenibilidad a largo plazo. No se trata solo de normas técnicas, sino también de reglas justas y representativas. Para avanzar en ello es clave:

- Usar exclusivamente nubes europeas para asegurar la soberanía de los datos, reforzar la seguridad y cumplir con la normativa de la UE, algo que cobra especial importancia ante los desafíos globales actuales.

- Integrar plataformas abiertas como Copernicus, el Portal Europeo de Datos e INSPIRE en el GDDS fortalece la interoperabilidad y facilita el acceso a datos públicos. En este sentido, es necesario diseñar estrategias eficaces para atraer proveedores de datos abiertos y evitar que el GDDS se convierta en un entorno comercial o restringido.

- Obligar a citar los datos en publicaciones académicas financiadas con fondos públicos aumenta su visibilidad y apoyar iniciativas de estandarización fortalece la visibilidad de los datos y asegura su mantenimiento a largo plazo.

- Ofrecer formación integral y promover el uso cruzado de herramientas de armonización evita la creación de nuevos silos de datos y mejora la colaboración entre dominios.

La siguiente imagen resume la relación entre estos bloques:

Conclusión

Todas estas recomendaciones inciden en una idea central: construir un Espacio de Datos del Pacto Verde que cumpla con los principios FAIR no solo es una cuestión técnica, sino también estratégica y ética. Requiere colaboración entre sectores, compromiso político, inversión en capacidades y una gobernanza inclusiva que garantice la equidad y la sostenibilidad. Si Europa logra consolidar este ecosistema digital, estará mejor preparada para afrontar los desafíos medioambientales con decisiones informadas, transparentes y orientadas al bien común.

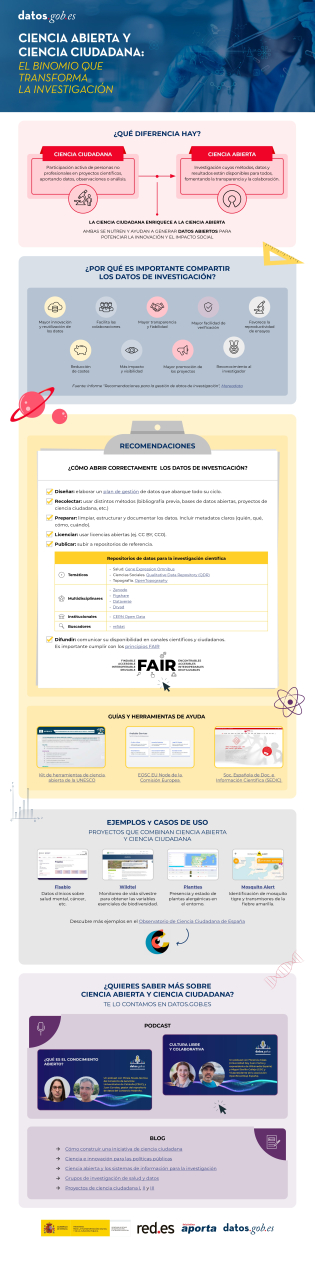

La participación ciudadana en la recopilación de datos científicos impulsa una ciencia más democrática, al involucrar a la sociedad en los procesos de I+D+i y reforzar la rendición de cuentas. En este sentido, existen diversidad de iniciativas de ciencia ciudadana puestas en marcha por entidades como CSIC, CENEAM o CREAF, entre otras. Además, actualmente, existen numerosas plataformas de plataformas de ciencia ciudadana que ayudan a cualquier persona a encontrar, unirse y contribuir a una gran diversidad de iniciativas alrededor del mundo, como por ejemplo SciStarter.

Algunas referencias en legislación nacional y europea

Diferentes normativas, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, destacan la importancia de promover proyectos de ciencia ciudadana como componente fundamental de la ciencia abierta. Por ejemplo, la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, establece que las universidades promoverán la ciencia ciudadana como un instrumento clave para generar conocimiento compartido y responder a retos sociales, buscando no solo fortalecer el vínculo entre ciencia y sociedad, sino también contribuir a un desarrollo territorial más equitativo, inclusivo y sostenible.

Por otro lado, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, promueve “la participación de la ciudadanía en el proceso científico técnico a través, entre otros mecanismos, de la definición de agendas de investigación, la observación, recopilación y procesamiento de datos, la evaluación de impacto en la selección de proyectos y la monitorización de resultados, y otros procesos de participación ciudadana”.

A nivel europeo, el Reglamento (UE) 2021/695 que establece el Programa Marco de Investigación e Innovación “Horizonte Europa”, indica la oportunidad de desarrollar proyectos codiseñados con la ciudadanía, avalando la ciencia ciudadana como mecanismo de investigación y vía de difusión de resultados.

Iniciativas de ciencia ciudadana y planes de gestión de datos

El primer paso para definir una iniciativa de ciencia ciudadana suele ser establecer una pregunta de investigación que necesite de una recopilación de datos que pueda abordarse con la colaboración de la ciudadanía. Después, se diseña un protocolo accesible para que los participantes recojan o analicen datos de forma sencilla y fiable (incluso podría ser un proceso gamificado). Se deben preparar materiales formativos y desarrollar un medio de participación (aplicación, web o incluso papel). También se planifica cómo comunicar avances y resultados a la ciudadanía, incentivando su participación.

Al tratarse de una actividad intensiva en la recolección de datos, es interesante que los proyectos de ciencia ciudadana dispongan de un plan de gestión de datos que defina el ciclo de vida del dato en proyectos de investigación, es decir cómo se crean, organizan, comparten, reutilizan y preservan los datos en iniciativas de ciencia ciudadana. Sin embargo, la mayoría de las iniciativas de ciencia ciudadana no dispone de este plan: en este reciente artículo de investigación se encontró que sólo disponían de plan de gestión de datos el 38% de proyectos de ciencia ciudadana consultados.

Figura 1. Ciclo de vida del dato en proyectos de ciencia ciudadana Fuente: elaboración propia – datos.gob.es.

Por otra parte, los datos procedentes de la ciencia ciudadana solo alcanzan todo su potencial cuando cumplen los principios FAIR y se publican en abierto. Con el fin de ayudar a tener este plan de gestión de datos que hagan que los datos procedentes de iniciativas de ciencia ciudadana sean FAIR, es preciso contar con estándares específicos para ciencia ciudadana como PPSR Core.

Datos abiertos para ciencia ciudadana con el estándar PPSR Core

La publicación de datos abiertos debe considerarse desde etapas tempranas de un proyecto de ciencia ciudadana, incorporando el estándar PPSR Core como pieza clave. Como mencionábamos anteriormente, cuando se formulan las preguntas de investigación, en una iniciativa de ciencia ciudadana, se debe plantear un plan de gestión de datos que indique qué datos recopilar, en qué formato y con qué metadatos, así como las necesidades de limpieza y aseguramiento de calidad a partir de los datos que recolecte la ciudadanía, además de un calendario de publicación.

Luego, se debe estandarizar con PPSR (Public Participation in Scientific Research) Core. PPSR Core es un conjunto de estándares de datos y metadatos, especialmente diseñados para fomentar la participación ciudadana en procesos de investigación científica. Posee una arquitectura de tres capas a partir de un Common Data Model (CDM). Este CDM ayuda a organizar de forma coherente y conectada la información sobre proyectos de ciencia ciudadana, los conjuntos de datos relacionados y las observaciones que forman parte de ellos, de tal manera que el CDM facilita la interoperabilidad entre plataformas de ciencia ciudadana y disciplinas científicas. Este modelo común se estructura en tres capas principales que permiten describir de forma estructurada y reutilizable los elementos clave de un proyecto de ciencia ciudadana. La primera es el Project Metadata Model (PMM), que recoge la información general del proyecto, como su objetivo, público participante, ubicación, duración, personas responsables, fuentes de financiación o enlaces relevantes. En segundo lugar, el Dataset Metadata Model (DMM) documenta cada conjunto de datos generado, detallando qué tipo de información se recopila, mediante qué método, en qué periodo, bajo qué licencia y con qué condiciones de acceso. Por último, el Observation Data Model (ODM) se centra en cada observación individual realizada por los participantes de la iniciativa de ciencia ciudadana, incluyendo la fecha y el lugar de la observación y el resultado. Es interesante resaltar que este modelo de capas de PPSR-Core permite añadir extensiones específicas según el ámbito científico, apoyándose en vocabularios existentes como Darwin Core (biodiversidad) o ISO 19156 (mediciones de sensores). (ODM) se centra en cada observación individual realizada por los participantes de la iniciativa de ciencia ciudadana, incluyendo la fecha y el lugar de la observación y el resultado. Es interesante resaltar que este modelo de capas de PPSR-Core permite añadir extensiones específicas según el ámbito científico, apoyándose en vocabularios existentes como Darwin Core (biodiversidad) o ISO 19156 (mediciones de sensores).

Figura 2. Arquitectura de capas de PPSR CORE. Fuente: elaboración propia – datos.gob.es.

Esta separación permite que una iniciativa de ciencia ciudadana pueda federar automáticamente la ficha del proyecto (PMM) con plataformas como SciStarter, compartir un conjunto de datos (DMM) con un repositorio institucional de datos abiertos científicos, como aquellos agregados en RECOLECTA del FECYT y, al mismo tiempo, enviar observaciones verificadas (ODM) a una plataforma como GBIF sin redefinir cada campo.

Además, el uso de PPSR Core aporta una serie de ventajas para la gestión de los datos de una iniciativa de ciencia ciudadana:

- Mayor interoperabilidad: plataformas como SciStarter ya intercambian metadatos usando PMM, por lo que se evita duplicar información.

- Agregación multidisciplinar: los perfiles del ODM permiten unir conjuntos de datos de dominios distintos (por ejemplo, calidad del aire y salud) alrededor de atributos comunes, algo crucial para estudios multidisciplinares.

- Alineamiento con principios FAIR: los campos obligatorios del DMM son útiles para que los conjuntos de datos de ciencia ciudadana cumplan los principios FAIR.

Cabe destacar que PPSR Core permite añadir contexto a los conjuntos de datos obtenidos en iniciativas de ciencia ciudadana. Es una buena práctica trasladar el contenido del PMM a lenguaje entendible por la ciudadanía, así como obtener un diccionario de datos a partir del DMM (descripción de cada campo y unidad) y los mecanismos de transformación de cada registro a partir del ODM. Finalmente, se puede destacar iniciativas para mejorar PPSR Core, por ejemplo, a través de un perfil de DCAT para ciencia ciudadana.

Conclusiones

Planificar la publicación de datos abiertos desde el inicio de un proyecto de ciencia ciudadana es clave para garantizar la calidad y la interoperabilidad de los datos generados, facilitar su reutilización y maximizar el impacto científico y social del proyecto. Para ello, PPSR Core ofrece un estándar basado en niveles (PMM, DMM, ODM) que conecta los datos generados por la ciencia ciudadana con diversas plataformas, potenciando que estos datos cumplan los principios FAIR y considerando, de manera integrada, diversas disciplinas científicas. Con PPSR Core cada observación ciudadana se convierte fácilmente en datos abiertos sobre el que la comunidad científica pueda seguir construyendo conocimiento para el beneficio de la sociedad.

Jose Norberto Mazón, Catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

En la búsqueda habitual de trucos para hacer más efectivos nuestros prompts, uno de los más populares es la activación de la cadena de razonamiento (chain of thought). Consiste en plantear un problema multinivel y pedir al sistema de IA que lo resuelva, pero no dándonos la solución de golpe, sino visibilizando paso a paso la línea lógica necesaria para resolverlo. Esta función está disponible tanto en sistemas IA de pago como gratuitos, todo consiste en saber cómo activarla.

En su origen, la cadena de razonamiento era una de las muchas pruebas de lógica semántica a las que los desarrolladores someten a los modelos de lenguaje. Sin embargo, en 2022, investigadores de Google Brain demostraron por primera vez que proporcionar ejemplos de razonamiento encadenado en el prompt podía desbloquear en los modelos capacidades mayores de resolución de problemas.

A partir de este momento, poco a poco, se ha posicionado como una técnica útil para obtener mejores resultados desde el uso, siendo muy cuestionada al mismo tiempo desde el punto de vista técnico. Porque lo realmente llamativo de este proceso es que los modelos de lenguaje no piensan en cadena: solo están simulando ante nosotros el razonamiento humano.

Cómo activar la cadena de razonamiento

Existen dos maneras posibles de activar este proceso en los modelos: desde un botón proporcionado por la propia herramienta, como ocurre en el caso de DeepSeek con el botón “DeepThink” que activa el modelo R1:

Figura 1. DeepSeek con el botón “DeepThink” que activa el modelo R1.

O bien, y esta es la opción más sencilla y habitual, desde el propio prompt. Si optamos por esta opción, podemos hacerlo de dos maneras: solo con la instrucción (zero-shot prompting) o aportando ejemplos resueltos (few-shot prompting).

- Zero-shot prompting: tan sencillo como añadir al final del prompt una instrucción del tipo “Razona paso a paso”, o “Piensa antes de responder”. Esto nos asegura que se va a activar la cadena de razonamiento y vamos a ver visibilizado el proceso lógico del problema.

Figura 2. Ejemplo de Zero-shot prompting.

- Few-shot prompting: si queremos un patrón de respuesta muy preciso, puede ser interesante aportar algunos ejemplos resueltos de pregunta-respuesta. El modelo ve esta demostración y la imita como patrón en una nueva pregunta.

Figura 3. Ejemplo de Few-shot prompting.

Ventajas y tres ejemplos prácticos

Cuando activamos la cadena de razonamiento estamos pidiendo al sistema que “muestre” su trabajo de manera visible ante nuestros ojos, como si estuviera resolviendo el problema en una pizarra. Aunque no se elimina del todo, al obligar al modelo de lenguaje a expresar los pasos lógicos se reduce la posibilidad de errores, porque el modelo focaliza su atención en un paso cada vez. Además, en caso de existir un error, para la persona usuaria del sistema es mucho más fácil detectarlo a simple vista.