En 2010, tras el devastador terremoto de Haití, cientos de organizaciones humanitarias llegaron al país dispuestas a ayudar. Se encontraron con un obstáculo inesperado: no había mapas actualizados. Sin información geográfica fiable, coordinar recursos, localizar comunidades aisladas o planificar rutas seguras era casi imposible.

Ese vacío marcó un antes y un después: fue el momento en que la comunidad global de OpenStreetMap (OSM) demostró su enorme potencial humanitario. Más de 600 voluntarios de todo el mundo se organizaron y comenzaron a mapear Haití en tiempo récord. Este hecho impulsó el proyecto Humanitarian OpenStreetMap Team.

¿Qué es Humanitarian OpenStreetMap Team?

Humanitarian OpenStreetMap Team, conocida por el acrónimo HOT, es una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la vida de las personas mediante datos geográficos precisos y accesibles. Su labor está inspirada en los principios de OSM, el proyecto colaborativo que busca crear un mapa digital abierto, gratuito y editable por cualquiera.

La diferencia con OSM es que HOT se orienta específicamente a contextos donde la falta de datos afecta de manera directa a la vida de las personas: se trata de aportar datos y herramientas que permitan tomar decisiones más informadas en situaciones críticas. Es decir, aplica los principios del software y datos abiertos al mapeo colaborativo con impacto social y humanitario.

En este sentido, el equipo de HOT no sólo produce mapas: también facilita las herramientas, las capacidades técnicas e impulsa nuevas formas de trabajo para distintos actores que necesitan datos espaciales precisos. Su labor va desde la respuesta inmediata cuando ocurre un desastre hasta programas estructurales que fortalecen la resiliencia local ante desafíos como el cambio climático o la expansión urbana.

Cuatro zonas geográficas prioritarias

Aunque HOT no se limita a un único país o región, sí ha establecido áreas prioritarias donde sus esfuerzos de mapeo tienen un mayor impacto debido a la existencia de brechas significativas en los datos o a necesidades humanitarias urgentes. Actualmente trabaja en más de 90 países y organiza sus actividades a través de cuatro Hubs de Mapeo Abierto (centros regionales) que coordinan iniciativas según las necesidades locales:

- Asia-Pacífico: los desafíos incluyen desde desastres naturales frecuentes (como tifones y terremotos) hasta el acceso a zonas rurales remotas con poca cobertura cartográfica.

- África Oriental y Meridional: esta región enfrenta múltiples crisis entrelazadas (sequías, movimientos migratorios, deficiencias en infraestructura básica) por lo que contar con mapas actualizados es clave para la planificación sanitaria, la gestión de recursos y la respuesta a emergencias.

- África Occidental y Norte de África: en esta zona, HOT impulsa actividades que combinan el fortalecimiento de capacidades locales con proyectos tecnológicos, promoviendo la participación activa de comunidades en la creación de mapas útiles para su entorno.

- América Latina y el Caribe: con frecuencia afectada por huracanes, terremotos y riesgos volcánicos, esta región ha visto una adopción creciente de mapeo colaborativo tanto en respuesta a emergencias como en iniciativas de desarrollo urbano y resiliencia climática.

La elección de estas zonas prioritarias no es arbitraria: responde a contextos en los que la falta de datos abiertos puede limitar respuestas rápidas y efectivas, así como la capacidad de gobiernos y comunidades para planificar su futuro con información fiable.

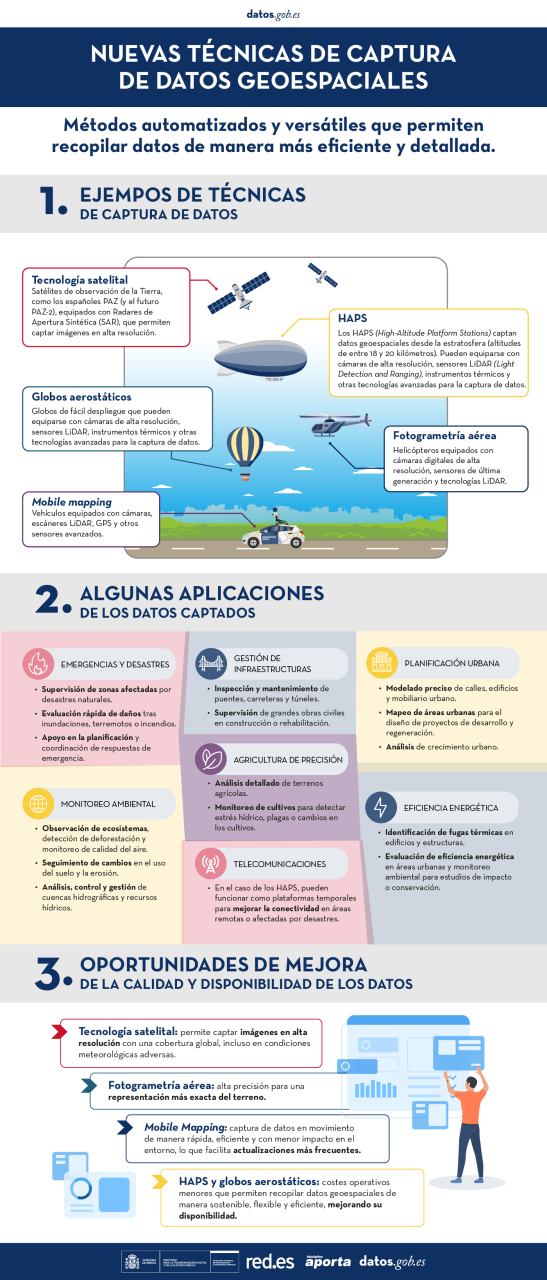

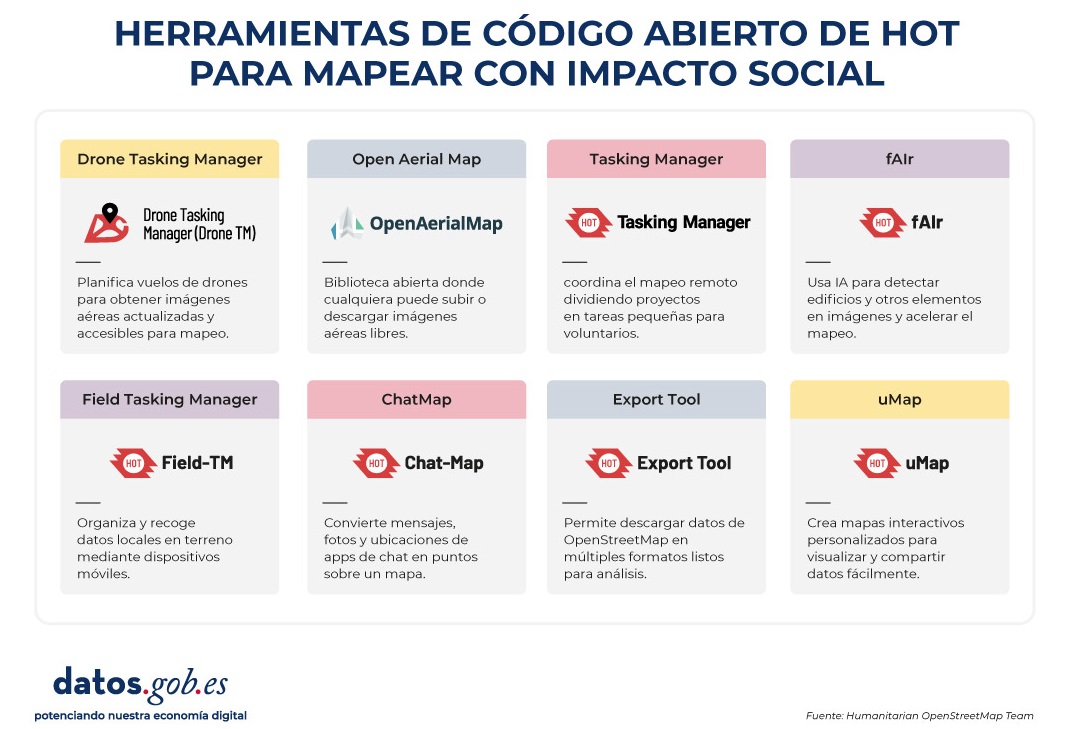

Herramientas de código abierto desarrolladas por HOT

Una parte esencial del impacto de HOT reside en las herramientas y plataformas de código abierto que facilitan el mapeo colaborativo y el uso de datos espaciales en escenarios reales. Para ello se desarrolló una Cadena de Valor de Mapeo E2E, la cual es la metodología central que permite a las comunidades pasar de la captura de imágenes y el mapeo al impacto. Esta cadena de valor respalda todos sus programas, garantizando que el mapeo sea un proceso transformador, basado en datos abiertos, educación y poder comunitario.

Estas herramientas no sólo apoyan el trabajo de HOT, sino que están disponibles para que cualquier persona o comunidad las utilice, adapte o amplíe. En concreto se han desarrollado herramientas para crear, acceder, gestionar, analizar y compartir datos de mapas abiertos. Puedes explorarlas en el Centro de Aprendizaje, un espacio de formación que ofrece desarrollo de capacidades, fortalecimiento de habilidades y un proceso de acreditación para personas y organizaciones interesadas. A continuación se describen estas herramientas:

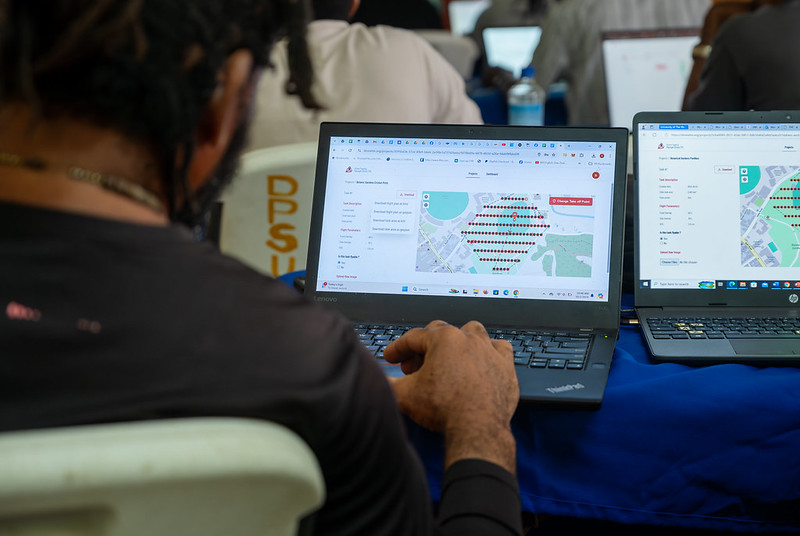

Permite planificar vuelos de drones para obtener imágenes aéreas actualizadas de alta resolución, algo fundamental cuando las imágenes comerciales son demasiado costosas. De esta forma, cualquier persona con acceso a un dron -incluidos modelos de bajo coste y de uso común-, puede contribuir a un repositorio global de imágenes libres y abiertas, lo que democratiza el acceso a datos geoespaciales críticos para la respuesta ante desastres, la resiliencia comunitaria y la planificación local.

La plataforma coordina a múltiples operadores y genera planes de vuelo automatizados para cubrir áreas de interés, lo que facilita la captura de imágenes 2D y 3D con precisión y eficiencia. Además, incluye planes de formación y promueve la seguridad y el cumplimiento de regulaciones locales, apoyando la gestión de proyectos, la visualización de datos y el intercambio colaborativo entre pilotos y organizaciones.

Figura 1. Captura Drone Tasking Manager (DroneTM). Fuente: Equipo Humanitario de OpenStreetMap (HOT).

Es una plataforma de código abierto que ofrece acceso a una biblioteca comunitaria de imágenes aéreas con licencia abierta, obtenidas desde satélites, drones u otras aeronaves. Cuenta con una interfaz sencilla donde se puede hacer zoom sobre un mapa para buscar imágenes disponibles. OAM permite tanto descargar como contribuir con nuevas imágenes, ampliando así un repositorio global de datos visuales que cualquiera puede usar y trazar en OpenStreetMap.

Todas las imágenes alojadas en OpenAerialMap están licenciadas bajo CC-BY 4.0, lo que significa que son de acceso público y pueden ser reutilizadas con atribución, facilitando su integración en aplicaciones de análisis geoespacial, proyectos de respuesta ante emergencias o iniciativas de planificación local. OAM se apoya en la Open Imagery Network (OIN) para estructurar y servir estas imágenes.

Facilita el mapeo colaborativo en OpenStreetMap. Su propósito principal es coordinar a miles de voluntarios de todo el mundo para añadir datos geográficos de forma organizada y eficiente. Para ello, divide un proyecto de mapeo grande en pequeñas “tareas” que pueden completarse rápidamente por personas que trabajan de forma remota.

El funcionamiento es sencillo: los proyectos se subdividen en cuadrículas, cada una asignable a un voluntario para que trace elementos como calles, edificios o puntos de interés en OSM. Cada tarea es validada por mappers experimentados para asegurar la calidad de los datos. La plataforma muestra claramente qué zonas aún necesitan mapeo o revisión, evitando duplicaciones y mejorando la eficiencia del trabajo colaborativo.

Figura 2. Captura Tasking Manager. Fuente: Equipo Humanitario de OpenStreetMap (HOT).

Utiliza inteligencia artificial para asistir el proceso de mapeo en OpenStreetMap con fines humanitarios. A través de modelos de computer vision, fAIr analiza imágenes satelitales o aéreas y sugiere la detección de elementos geográficos como edificios, caminos, cursos de agua o vegetación a partir de imágenes libres como las de OpenAerialMap. La idea es que los voluntarios puedan usar estas predicciones como asistencia para mapear más rápido y con mayor precisión, sin realizar importaciones masivas automatizadas, integrando siempre el juicio humano en la validación de cada elemento.

Una de las características más destacadas de fAIr es que la creación y entrenamiento de los modelos de IA está en manos de las propias comunidades mapeadoras: los usuarios pueden generar sus propios conjuntos de entrenamiento ajustados a su región o contexto, lo que ayuda a reducir sesgos de los modelos estándar y hace que las predicciones sean más relevantes para las necesidades locales.

Es una aplicación móvil y web que facilita la coordinación de campañas de mapeo directamente en el terreno. Field-TM se usa junto con OpenDataKit (ODK), una plataforma de recolección de datos en Android que permite introducir información sobre el terreno usando los propios dispositivos móviles. Gracias a ella, los voluntarios pueden introducir información geoespacial verificada por observación local, como la finalidad de cada edificio (si es una tienda, un hospital, etc.).

La aplicación proporciona una interfaz para asignar tareas, seguir el avance y asegurar la consistencia de los datos. Su propósito principal es mejorar la eficiencia, organización y calidad del trabajo de campo al enriquecerlo con información local, así como reducir duplicidades, evitar zonas no cubiertas y permitir un seguimiento claro del progreso de cada colaborador en una campaña de mapeo.

Transforma conversaciones de aplicaciones de mensajería instantánea (como WhatsApp) en mapas interactivos. En muchas comunidades, especialmente en zonas propensas a desastres o con poca alfabetización tecnológica, las personas ya utilizan apps de chat para comunicarse y compartir su ubicación. ChatMap aprovecha esos mensajes exportados, extrae datos de ubicación junto con textos, fotos y videos, y los representa automáticamente sobre un mapa, sin necesidad de instalaciones complejas o conocimientos técnicos avanzados.

Esta solución funciona incluso en condiciones de conectividad limitada o sin conexión, basándose en la señal GPS del teléfono para registrar ubicaciones y almacenarlas hasta que se pueda subir la información.

Figura 3. Captura de ChatMap. Fuente: Equipo Humanitario de OpenStreetMap (HOT).

Facilitar el acceso y descarga de datos geoespaciales actualizados de OpenStreetMap en formatos útiles para análisis y proyectos. A través de esta plataforma web se puede seleccionar un área de interés en el mapa, elegir qué datos se quieren (como carreteras, edificios o servicios) y descargar esos datos en múltiples formatos, como GeoJSON, Shapefile, GeoPackage, KML o CSV. Esto permite usar la información en un software SIG (Sistemas de Información Geográfica) o integrarla directamente en aplicaciones personalizadas. También se pueden exportar todos los datos de una zona o descargar datos asociados a un proyecto concreto del Tasking Manager.

La herramienta está diseñada para ser accesible tanto a analistas técnicos como a personas que no son expertas en SIG: en cuestión de minutos se pueden generar extractos personalizados de OSM sin necesidad de instalar software especializado. También ofrece una API y métricas de calidad de datos.

Es una plataforma de creación de mapas interactivos de código abierto que permite a cualquier persona visualizar, personalizar y compartir datos geoespaciales fácilmente. Sobre una base de mapas de OpenStreetMap, uMap deja añadir capas personalizadas, marcadores, líneas y polígonos, administrar colores e íconos, importar datos en formatos comunes (como GeoJSON, GPX o KML) y elegir licencias para los datos, sin necesidad de instalar software especializado. Los mapas creados pueden incrustarse en sitios web o compartirse mediante enlaces.

La herramienta ofrece plantillas y opciones de integración con otras herramientas de HOT, como ChatMap y OpenAerialMap, para enriquecer los datos en el mapa.

Figura 4. Herramientas de código abierto de HOT para mapear con impacto social. Fuente: Equipo Humanitario de OpenStreetMap (HOT).

Todas estas herramientas están a disposición de las comunidades locales de todo el mundo. Desde HOT también se ofrece formación para fomentar su uso y mejorar el impacto de los datos abiertos en las respuestas humanitarias.

¿Cómo puedes sumarte al impacto de HOT?

HOT se construye junto a una comunidad global que impulsa el uso de datos abiertos para fortalecer la toma de decisiones y salvar vidas. Si representas a una organización, universidad, colectivo, agencia pública o iniciativa comunitaria y tienes una idea de proyecto o interés en una alianza, el equipo de HOT está abierto a explorar colaboraciones. Puedes escribirles a partnerships@hotosm.org.

Cuando las comunidades tienen acceso a datos precisos, herramientas abiertas y el conocimiento para generar información geoespacial de forma continua, se convierten en agentes informados, listos para tomar decisiones en cualquier situación. Están mejor preparadas para identificar riesgos climáticos, responder ante emergencias, resolver problemas locales y movilizar apoyo. El mapeo abierto, por tanto, no solo representa territorios: empodera a las personas para transformar su realidad con datos que pueden salvan vidas.

Las ciudades, las infraestructuras y el medio ambiente generan hoy un flujo constante de datos procedentes de sensores, redes de transporte, estaciones meteorológicas y plataformas de Internet of Things (IoT), entendidas como redes de dispositivos físicos (semáforos digitales, sensores de calidad de aire, etc.) capaces de medir y transmitir información a través de sistemas digitales. Este volumen creciente de información permite mejorar la prestación de servicios públicos, anticipar emergencias, planificar el territorio y responder a retos asociados al clima, la movilidad o la gestión de recursos.

El incremento de fuentes conectadas ha transformado la naturaleza del dato geoespacial. Frente a los conjuntos tradicionales —actualizados de forma periódica y orientados a cartografía de referencia o inventarios administrativos— los datos dinámicos incorporan la dimensión temporal como componente estructural. Una observación de calidad del aire, un nivel de ocupación de tráfico o una medición hidrológica no solo describen un fenómeno, sino que lo sitúan en un momento concreto. La combinación espacio-tiempo convierte a estas observaciones en elementos fundamentales para sistemas operativos, modelos predictivos y análisis basados en series temporales.

En el ámbito de los datos abiertos, este tipo de información plantea tanto oportunidades como requerimientos específicos. Entre las oportunidades se encuentran la posibilidad de construir servicios digitales reutilizables, de facilitar la supervisión en tiempo casi real de fenómenos urbanos y ambientales, y de fomentar un ecosistema de reutilización basado en flujos continuos de datos interoperables. La disponibilidad de datos actualizados incrementa además la capacidad de evaluación y auditoría de políticas públicas, al permitir contrastar decisiones con observaciones recientes.

No obstante, la apertura de datos geoespaciales en tiempo real exige resolver problemas derivados de la heterogeneidad tecnológica. Las redes de sensores utilizan protocolos, modelos de datos y formatos diferentes; las fuentes generan volúmenes elevados de observaciones con alta frecuencia; y la ausencia de estructuras semánticas comunes dificulta el cruce de datos entre dominios como movilidad, medio ambiente, energía o hidrología. Para que estos datos puedan publicarse y reutilizarse de manera consistente, es necesario un marco de interoperabilidad que normalice la descripción de los fenómenos observados, la estructura de las series temporales y las interfaces de acceso.

Los estándares abiertos del Open Geospatial Consortium (OGC) proporcionan ese marco. Definen cómo representar observaciones, entidades dinámicas, coberturas multitemporales o sistemas de sensores; establecen API basadas en principios web que facilitan la consulta de datos abiertos; y permiten que plataformas distintas intercambien información sin necesidad de integraciones específicas. Su adopción reduce la fragmentación tecnológica, mejora la coherencia entre fuentes y favorece la creación de servicios públicos basados en datos actualizados.

Interoperabilidad: el requisito básico para abrir datos dinámicos

Las administraciones públicas gestionan hoy datos generados por sensores de distinto tipo, plataformas heterogéneas, proveedores diferentes y sistemas que evolucionan de forma independiente. La publicación de datos geoespaciales en tiempo real exige una interoperabilidad que permita integrar, procesar y reutilizar información procedente de múltiples fuentes. Esta diversidad provoca inconsistencias en formatos, estructuras, vocabularios y protocolos, lo que dificulta la apertura del dato y su reutilización por terceros. Veamos qué aspectos de la interoperabilidad están afectados:

- La interoperabilidad técnica: se refiere a la capacidad de los sistemas para intercambiar datos mediante interfaces, formatos y modelos compatibles. En los datos en tiempo real, este intercambio requiere mecanismos que permitan consultas rápidas, actualizaciones frecuentes y estructuras de datos estables. Sin estos elementos, cada flujo dependería de integraciones ad hoc, aumentando la complejidad y reduciendo la capacidad de reutilización.

- La interoperabilidad semántica: los datos dinámicos describen fenómenos que cambian en periodos cortos —niveles de tráfico, parámetros meteorológicos, caudales, emisiones atmosféricas— y deben interpretarse de forma coherente. Esto implica contar con modelos de observación, vocabularios y definiciones comunes que permitan a aplicaciones distintas entender el significado de cada medición y sus unidades, condiciones de captura o restricciones. Sin esta capa semántica, la apertura de datos en tiempo real genera ambigüedad y limita su integración con datos procedentes de otros dominios.

- La interoperabilidad estructural: los flujos de datos en tiempo real tienden a ser continuos y voluminosos, lo que hace necesario representarlos como series temporales o conjuntos de observaciones con atributos consistentes. La ausencia de estructuras normalizadas complica la publicación de datos completos, fragmenta la información e impide consultas eficientes. Para proporcionar acceso abierto a estos datos, es necesario adoptar modelos que representen adecuadamente la relación entre fenómeno observado, momento de la observación, geometría asociada y condiciones de medición.

- La interoperabilidad en el acceso vía API: constituye una condición esencial para los datos abiertos. Las API deben ser estables, documentadas y basadas en especificaciones públicas que permitan consultas reproducibles. En el caso de datos dinámicos, esta capa garantiza que los flujos puedan ser consumidos por aplicaciones externas, plataformas de análisis, herramientas cartográficas o sistemas de monitorización que operan en contextos distintos al que genera el dato. Sin API interoperables, el dato en tiempo real queda limitado a usos internos.

En conjunto, estos niveles de interoperabilidad determinan si los datos geoespaciales dinámicos pueden publicarse como datos abiertos sin generar barreras técnicas.

Estándares OGC para publicar datos geoespaciales en tiempo real

La publicación de datos georreferenciados en tiempo real requiere mecanismos que permitan que cualquier usuario —administración, empresa, ciudadanía o comunidad investigadora— pueda acceder a ellos de forma sencilla, con formatos abiertos y a través de interfaces estables. El Open Geospatial Consortium (OGC) desarrolla un conjunto de estándares que permiten exactamente esto: describir, organizar y exponer datos espaciales de forma interoperable y accesible, que contribuyan a la apertura de datos dinámicos.

Qué es OGC y por qué sus estándares son relevantes

El OGC es una organización internacional que define reglas comunes para que distintos sistemas puedan entender, intercambiar y usar datos geoespaciales sin depender de tecnologías concretas. Estas reglas se publican como estándares abiertos, lo que significa que cualquier persona o institución puede utilizarlos. En el ámbito de los datos en tiempo real, estos estándares permiten:

- Representar lo que un sensor mide (por ejemplo, temperatura o tráfico).

- Indicar dónde y cuándo se hizo la observación.

- Estructurar series temporales.

- Exponer datos a través de API abiertas.

- Conectar dispositivos y redes IoT con plataformas públicas.

En conjunto, este ecosistema de estándares permite que los datos geoespaciales —incluyendo los generados en tiempo real— puedan publicarse y reutilizarse siguiendo un marco coherente. Cada estándar cubre una parte específica del ciclo del dato: desde la definición de las observaciones y los sensores, hasta la forma en la que se exponen los datos mediante API abiertas o servicios web. Esta organización modular facilita que administraciones y organizaciones seleccionen los componentes que necesitan, evitando dependencias tecnológicas y garantizando que los datos puedan integrarse entre plataformas distintas.

La familia OGC API: API modernas para acceder a datos abiertos

Dentro de OGC, la línea más reciente es la familia OGC API, un conjunto de interfaces web modernas diseñadas para facilitar el acceso a datos geoespaciales mediante URL y formatos como JSON o GeoJSON, habituales en el ecosistema de datos abiertos.

Estas API permiten:

- Obtener solo la parte del dato que interesa.

- Realizar búsquedas espaciales (“dame solo lo que está en esta zona”).

- Acceder a datos actualizados sin necesidad de software especializado.

- Integrarlos fácilmente en aplicaciones web o móviles.

En este informe: “Cómo utilizar las OGC API para potenciar la interoperabilidad de los datos geoespaciales”, ya te hablamos de algunas las API más populares del OGP. Mientras que el informe se centra en cómo utilizar las OGC API para la interoperabilidad práctica, este post amplía el foco explicando los modelos de datos subyacentes del OGC —como O&M, SensorML o Moving Features— que sustentan esa interoperabilidad.

A partir de esta base, este post pone el foco en los estándares que hacen posible ese intercambio fluido de información, especialmente en contextos de datos abiertos y en tiempo real. Los estándares más importantes en el contexto de datos abiertos en tiempo real son:

|

Estándar OGC |

Qué permite hacer |

Uso principal en datos abiertos |

|---|---|---|

|

Es una interfaz web abierta que permite acceder a conjuntos de datos formados por “entidades” con geometría, como sensores, vehículos, estaciones o incidentes. Utiliza formatos simples como JSON y GeoJSON y permite realizar consultas espaciales y temporales. Es útil para publicar datos que se actualizan con frecuencia, como movilidad urbana o inventarios dinámicos. |

Consultar entidades con geometría; filtrar por tiempo o espacio; obtener datos en JSON/GeoJSON. |

Publicación abierta de datos dinámicos de movilidad, inventarios urbanos, sensores estáticos. |

|

OGC API – Environmental Data Retrieval (EDR) Proporciona un método sencillo para recuperar observaciones ambientales y meteorológicas. Permite solicitar datos en un punto, una zona o un intervalo temporal, y es especialmente adecuado para estaciones meteorológicas, calidad del aire o modelos climáticos. Facilita el acceso abierto a series temporales y predicciones. |

Solicitar observaciones ambientales en un punto, zona o intervalo temporal. |

Datos abiertos de meteorología, clima, calidad del aire o hidrología. |

|

Es el estándar más utilizado para datos IoT abiertos. Define un modelo uniforme para sensores, lo que miden y las observaciones que producen. Está diseñado para manejar grandes volúmenes de datos en tiempo real y ofrece un modo claro para publicar series temporales, datos de contaminación, ruido, hidrología, energía o alumbrado. |

Gestionar sensores y sus series temporales; transmitir grandes volúmenes de datos IoT. |

Publicación de sensores urbanos (aire, ruido, agua, energía) en tiempo real. |

|

OGC API – Connected Systems |

Describir redes de sensores, dispositivos e infraestructuras asociadas. |

Documentar como dato abierto la estructura de sistemas IoT municipales. |

|

OGC Moving Features |

Representar objetos móviles mediante trayectorias espacio-tiempo. |

Datos abiertos de movilidad (vehículos, transporte, embarcaciones). |

|

WMS-T |

Visualizar mapas que cambian en el tiempo |

Publicación de mapas meteorológicos o ambientales multitemporales |

Tabla 1. Estándares OGC relevantes para datos geoespaciales en tiempo real

Modelos que estructuran observaciones y datos dinámicos

Además de las API, OGC define varios modelos conceptuales de datos que permiten describir de forma coherente observaciones, sensores y fenómenos que cambian en el tiempo:

- O&M (Observations & Measurements): modelo que define los elementos esenciales de una observación —fenómeno medido, instante, unidad y resultado— y que sirve como base semántica para datos de sensores y series temporales.

- SensorML: lenguaje que describe las características técnicas y operativas de un sensor, incluyendo su ubicación, calibración y proceso de observación.

- Moving Features: modelo que permite representar objetos móviles mediante trayectorias espacio-temporales (como vehículos, embarcaciones o fauna).

Estos modelos facilitan que diferentes fuentes de datos puedan interpretarse de forma uniforme y combinarse en análisis y aplicaciones.

El valor de estos estándares para los datos abiertos

El uso de los estándares OGC facilita la apertura de datos dinámicos porque:

- Proporciona modelos comunes que reducen la heterogeneidad entre fuentes.

- Facilita la integración entre dominios (movilidad, clima, hidrología).

- Evita dependencias de tecnología propietaria.

- Permite que el dato sea reutilizado en análisis, aplicaciones o servicios públicos.

- Mejora la transparencia, al documentar sensores, métodos y frecuencias.

- Asegura que los datos pueden ser consumidos directamente por herramientas comunes.

En conjunto, forman una infraestructura conceptual y técnica que permite publicar datos geoespaciales en tiempo real como datos abiertos, sin necesidad de desarrollar soluciones específicas para cada sistema.

Casos de uso de datos geoespaciales abiertos en tiempo real

Los datos georreferenciados en tiempo real ya se publican como datos abiertos en distintos ámbitos sectoriales. Estos ejemplos muestran cómo diferentes administraciones y organismos aplican estándares abiertos y API para poner a disposición del público datos dinámicos relacionados con movilidad, medio ambiente, hidrología y meteorología.

A continuación, se presentan varios dominios donde las Administraciones Públicas ya publican datos geoespaciales dinámicos utilizando estándares OGC.

Movilidad y transporte

Los sistemas de movilidad generan datos de forma continua: disponibilidad de vehículos compartidos, posiciones en tiempo casi real, sensores de paso en carriles bici, aforos de tráfico o estados de intersecciones semaforizadas. Estas observaciones dependen de sensores distribuidos y requieren modelos de datos capaces de representar variaciones rápidas en el espacio y en el tiempo.

Los estándares OGC desempeñan un papel central en este ámbito. En particular, OGC SensorThings API permite estructurar y publicar observaciones procedentes de sensores urbanos mediante un modelo uniforme –incluyendo dispositivos, mediciones, series temporales y relaciones entre ellos– accesible a través de una API abierta. Esto facilita que diferentes operadores y municipios publiquen datos de movilidad de forma interoperable, reduciendo la fragmentación entre plataformas.

El uso de estándares OGC en movilidad no solo garantiza compatibilidad técnica, sino que posibilita que estos datos se puedan reutilizar junto con información ambiental, cartográfica o climática, generando análisis multitemáticos para planificación urbana, sostenibilidad o gestión operativa del transporte.

Ejemplo:

El servicio abierto de Toronto Bike Share, que publica en formato SensorThings API el estado de sus estaciones de bicicletas y la disponibilidad de vehículos.

Aquí cada estación es un sensor y cada observación indica el número de bicicletas disponibles en un momento concreto. Este enfoque permite que analistas, desarrolladores o investigadores integren estos datos directamente en modelos de movilidad urbana, sistemas de predicción de demanda o paneles de control ciudadano sin necesidad de adaptaciones específicas.

Calidad del aire, ruido y sensores urbanos

Las redes de monitorización de calidad del aire, ruido o condiciones ambientales urbanas dependen de sensores automáticos que registran mediciones cada pocos minutos. Para que estos datos puedan integrarse en sistemas de análisis y publicarse como datos abiertos, es necesario disponer de modelos y API coherentes.

En este contexto, los servicios basados en estándares OGC permiten publicar datos procedentes de estaciones fijas o sensores distribuidos de forma interoperable. Aunque muchas administraciones utilizan interfaces tradicionales como OGC WMS para servir estos datos, la estructura subyacente suele apoyarse en modelos de observaciones derivados de la familia Observations & Measurements (O&M), que define cómo representar un fenómeno medido, su unidad y el instante de observación.

Ejemplo:

El servicio Defra UK-AIR Sensor Observation Service proporciona acceso a datos de mediciones de calidad del aire en tiempo casi real desde estaciones in situ en Reino Unido.

La combinación de O&M para la estructura del dato y API abiertas para su publicación facilita que estos sensores urbanos formen parte de ecosistemas más amplios que integran movilidad, meteorología o energía, permitiendo análisis urbanos avanzados o paneles ambientales en tiempo casi real.

Ciclo del agua, hidrología y gestión del riesgo

Los sistemas hidrológicos generan datos cruciales para la gestión del riesgo: niveles y caudales en ríos, precipitaciones, humedad del suelo o información de estaciones hidrometeorológicas. La interoperabilidad es especialmente importante en este dominio, ya que estos datos se combinan con modelos hidráulicos, predicción meteorológica y cartografía de zonas inundables.

Para facilitar el acceso abierto a series temporales y observaciones hidrológicas, varios organismos utilizan OGC API – Environmental Data Retrieval (EDR), una API diseñada para recuperar datos ambientales mediante consultas sencillas en puntos, áreas o intervalos temporales.

Ejemplo:

El USGS (United States Geological Survey), que documenta el uso de OGC API – EDR para acceder a series de precipitación, temperatura o variables hidrológicas.

Este caso muestra cómo EDR permite solicitar observaciones específicas por ubicación o fecha, devolviendo únicamente los valores necesarios para el análisis. Aunque los datos concretos de hidrología del USGS se sirven mediante su API propia, este caso demuestra cómo EDR encaja con la estructura de datos hidrometeorológicos y cómo se aplica en flujos operativos reales.

El empleo de estándares OGC en este ámbito permite que los datos hidrológicos dinámicos se integren con zonas inundables, ortoimágenes o modelos climáticos, creando una base sólida para sistemas de alerta temprana, planificación hidráulica y evaluación del riesgo.

Observación y predicción meteorológica

La meteorología es uno de los dominios con mayor producción de datos dinámicos: estaciones automáticas, radares, modelos numéricos de predicción, observaciones satelitales y productos atmosféricos de alta frecuencia. Para publicar esta información como datos abiertos, la familia de OGC API se está convirtiendo en un elemento clave, especialmente mediante OGC API – EDR, que permite recuperar observaciones o predicciones en ubicaciones concretas y en distintos niveles temporales.

Ejemplo:

El servicio NOAA OGC API – EDR, que proporciona acceso a datos meteorológicos y variables atmosféricas del National Weather Service (Estados Unidos).

Esta API permite consultar datos en puntos, áreas o trayectorias, facilitando la integración de observaciones meteorológicas en aplicaciones externas, modelos o servicios basados en datos abiertos.

El uso de OGC API en meteorología permite que datos procedentes de sensores, modelos y satélites puedan consumirse mediante una interfaz unificada, facilitando su reutilización para pronósticos, análisis atmosféricos, sistemas de soporte a la decisión y aplicaciones climáticas.

Buenas prácticas para publicar datos geoespaciales abiertos en tiempo real

La publicación de datos geoespaciales dinámicos requiere adoptar prácticas que garanticen su accesibilidad, interoperabilidad y sostenibilidad. A diferencia de los datos estáticos, los flujos en tiempo real presentan requisitos adicionales relacionados con la calidad de las observaciones, la estabilidad de las API y la documentación del proceso de actualización. A continuación, se presentan algunas prácticas recomendadas para administraciones y organizaciones que gestionan este tipo de datos.

- Formatos y API abiertas estables: el uso de estándares OGC —como OGC API, SensorThings API o EDR— facilita que los datos puedan consumirse desde múltiples herramientas sin necesidad de adaptaciones específicas. Las API deben ser estables en el tiempo, ofrecer versiones bien definidas y evitar dependencias de tecnologías propietarias. Para datos ráster o modelos dinámicos, los servicios OGC como WMS, WMTS o WCS siguen siendo adecuados para visualización y acceso programático.

- Metadatos compatibles con DCAT-AP y modelos OGC: la interoperabilidad de catálogos requiere describir los conjuntos de datos utilizando perfiles como DCAT-AP, complementado con metadatos geoespaciales y de observación basados en O&M (Observations & Measurements) o SensorML. Estos metadatos deben documentar la naturaleza del sensor, la unidad de medida, la frecuencia de muestreo y posibles limitaciones del dato.

- Políticas de calidad, frecuencia de actualización y trazabilidad: los datasets dinámicos deben indicar explícitamente su frecuencia de actualización, la procedencia de las observaciones, los mecanismos de validación aplicados y las condiciones bajo las cuales se generaron. La trazabilidad es esencial para que terceros puedan interpretar correctamente los datos, reproducir análisis e integrar observaciones procedentes de fuentes distintas.

- Documentación, límites de uso y sostenibilidad del servicio: la documentación debe incluir ejemplos de uso, parámetros de consulta, estructura de respuesta y recomendaciones para gestionar el volumen de datos. Es importante establecer límites razonables de consulta para garantizar la estabilidad del servicio y asegurar que la administración puede mantener la API a largo plazo.

- Aspectos de licencias para datos dinámicos: la licencia debe ser explícita y compatible con la reutilización, como CC BY 4.0 o CC0. Esto permite integrar datos dinámicos en servicios de terceros, aplicaciones móviles, modelos predictivos o servicios de interés público sin restricciones innecesarias. La consistencia en la licencia facilita también el cruce de datos procedentes de distintas fuentes.

Estas prácticas permiten que los datos dinámicos se publiquen de forma fiable, accesible y útil para toda la comunidad reutilizadora.

Los datos geoespaciales dinámicos se han convertido en una pieza estructural para comprender fenómenos urbanos, ambientales y climáticos. Su publicación mediante estándares abiertos permite que esta información pueda integrarse en servicios públicos, análisis técnicos y aplicaciones reutilizables sin necesidad de desarrollos adicionales. La convergencia entre modelos de observación, API OGC y buenas prácticas en metadatos y licencias ofrece un marco estable para que administraciones y reutilizadores trabajen con datos procedentes de sensores de forma fiable. Consolidar este enfoque permitirá avanzar hacia un ecosistema de datos públicos más coherente, conectado y preparado para usos cada vez más demandantes en movilidad, energía, gestión del riesgo y planificación territorial.

Contenido elaborado por Mayte Toscano, Senior Consultant en Tecnologías ligadas a la economía del dato. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autora

Desde hoy, 15 de septiembre, están abiertas las inscripciones para uno de los eventos más importantes del sector geoespacial en la península ibérica. Las XVI Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales (JIIDE 2025) se celebrarán en Oviedo del 12 al 14 de noviembre de 2025. Este encuentro anual representa una oportunidad única para explorar las últimas tendencias en reutilización de datos espaciales, especialmente en el contexto de la aplicación de inteligencia artificial al conocimiento territorial.

Desde su primera edición en 2011, las JIIDE han evolucionado como resultado de la colaboración entre la Direção-Geral do Território de Portugal, el Instituto Geográfico Nacional de España a través del Centro Nacional de Información Geográfica, y el Gobierno de Andorra. En esta decimosexta edición se suman también la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo, consolidando así una iniciativa que reúne cada año a centenares de profesionales de la Administración pública, el sector privado y el ámbito académico.

Durante tres días, expertos con acreditada experiencia y conocimiento técnico en información geográfica compartirán sus desarrollos más innovadores, metodologías de trabajo y casos de éxito en la gestión y reutilización de datos espaciales.

Dos ejes: la inteligencia artificial y el marco normativo INSPIRE y HVDS

El tema central de esta edición, "IA y territorio: explorando las nuevas fronteras del conocimiento espacial", refleja la evolución natural del sector hacia la incorporación de tecnologías emergentes. La inteligencia artificial, el aprendizaje automático y los algoritmos de análisis avanzado están transformando radicalmente la manera en que procesamos, analizamos y extraemos valor de los datos geoespaciales.

Esta orientación hacia la IA no es casual. La publicación y de los datos geoespaciales permite aprovechar uno de los activos digitales más valiosos para el desarrollo económico, la vigilancia medioambiental, la competitividad, la innovación y la creación de empleo. Cuando estos datos se combinan con técnicas de inteligencia artificial, su potencial se multiplica exponencialmente.

Las jornadas se desarrollan en un momento especialmente relevante para el ecosistema de datos abiertos. La Directiva INSPIRE, junto con la Directiva (UE) 2019/1024 sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ha establecido un marco regulatorio que reconoce explícitamente el valor económico y social de los datos geoespaciales digitales.

La evolución en la publicación de los conjuntos de datos de alto valor marca un hito importante en este proceso. Estos conjuntos, caracterizados por su gran potencial para la reutilización, deben estar disponibles de forma gratuita, en formatos legibles por máquinas y a través de interfaces de programación de aplicaciones (API). Los datos geoespaciales ocupan una posición central en esta categorización, lo que subraya su importancia estratégica para el ecosistema de datos abiertos europeo.

Las JIIDE 2025 dedicarán especial atención a presentar ejemplos prácticos de reutilización de estos conjuntos de datos de alto valor, tanto mediante las nuevas OGC API como a través de los servicios de descarga tradicionales y los formatos interoperables establecidos. Esta aproximación práctica permitirá a los asistentes conocer casos reales de implementación y sus resultados tangibles.

Programa diverso: casos de uso, IA y reutilización de datos geoespaciales

También puedes consultar el programa aquí. Entre las actividades previstas, hay sesiones que abarcan desde aspectos técnicos fundamentales hasta aplicaciones innovadoras que demuestran el potencial transformador de estos datos. Las actividades se organizan en cinco temáticas principales:

Estructura de datos espaciales y metadatos.

Gestión y publicación de datos.

Desarrollo de software espacial.

Inteligencia artificial.

Cooperación entre agentes.

Algunos de los temas destacados son la gestión de proyectos y coordinación, donde se presentarán sistemas corporativos como el SIG de la Junta de Andalucía o el SITNA del Gobierno de Navarra. La observación de la Tierra ocupará también un lugar prominente, con presentaciones sobre la evolución del programa del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (APNOA) y técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes mediante deep learning.

Por otro lado, los visualizadores temáticos también representan otro eje fundamental, mostrando cómo los datos espaciales pueden transformarse en herramientas accesibles para la ciudadanía. Desde visualizadores de eclipses hasta herramientas para calcular el potencial solar de los tejados, se presentarán desarrollos que demuestran cómo la reutilización creativa de datos puede generar servicios de alto valor social.

Siguiendo la temática anual, la aplicación de IA a los datos geoespaciales se abordará desde múltiples perspectivas. Se presentarán casos de uso en áreas tan diversas como la detección automática de instalaciones deportivas, la clasificación de nubes de puntos LiDAR, la identificación de materiales peligrosos como el amianto, o la optimización de la movilidad urbana.

Una de las sesiones más relevantes para la comunidad de datos abiertos se centrará específicamente en "Reutilización y gobierno abierto". Esta sesión abordará la integración de las infraestructuras de datos espaciales en los portales de datos abiertos, los metadatos de datos espaciales según el estándar GeoDCAT-AP, y la aplicación de normativas de calidad del dato.

Las administraciones locales desempeñan un papel fundamental en la generación y publicación de datos espaciales. Por este motivo, las JIIDE 2025 dedicarán una sesión específica a la publicación de datos locales, donde municipios como Barcelona, Madrid, Bilbao o Cáceres compartirán sus experiencias y desarrollos.

Además de las sesiones teóricas, las jornadas incluyen talleres prácticos sobre herramientas, metodologías y tecnologías específicas. Estos talleres, de 45 minutos a una hora de duración, permiten a los asistentes experimentar directamente con las soluciones presentadas. Algunos de ellos abordan la creación de geoportales web personalizados y otros, por ejemplo, la implementación de API OGC, pasando por técnicas de visualización avanzada y herramientas de gestión de metadatos.

Participa de manera presencial u online

Las JIIDE mantienen su compromiso con la participación abierta, invitando tanto a investigadores como a profesionales a presentar sus herramientas, soluciones técnicas, metodologías de trabajo y casos de éxito. Además, las JIIDE 2025 se celebrarán en modalidad híbrida, permitiendo tanto la participación presencial en Oviedo como el seguimiento virtual.

Esta flexibilidad, mantenida desde las experiencias de los últimos años, garantiza que los profesionales de todo el territorio ibérico y más allá puedan beneficiarse del conocimiento compartido. La participación continúa siendo gratuita, aunque requiere registro previo en cada sesión, mesa redonda o taller.

Desde hoy mismo, puedes inscribirte y aprovechar esta oportunidad de aprendizaje e intercambio de experiencias sobre datos geoespaciales. Las inscripciones están disponibles en la web oficial del evento: https://www.jiide.org/web/portal/inicio

Las imágenes sintéticas son representaciones visuales generadas de forma artificial mediante algoritmos y técnicas computacionales, en lugar de capturarse directamente de la realidad con cámaras o sensores. Se producen a partir de distintos métodos, entre los que destacan las redes generativas antagónicas (Generative Adversarial Networks, GAN), los modelos de difusión, y las técnicas de renderizado 3D. Todas ellas permiten crear imágenes de apariencia realista que en muchos casos resultan indistinguibles de una fotografía auténtica.

Cuando se traslada este concepto al campo de la observación de la Tierra, hablamos de imágenes satelitales sintéticas. Estas no se obtienen a partir de un sensor espacial que capta radiación electromagnética real, sino que se generan digitalmente para simular lo que vería un satélite desde la órbita. En otras palabras, en vez de reflejar directamente el estado físico del terreno o la atmósfera en un momento concreto, son construcciones computacionales capaces de imitar el aspecto de una imagen satelital real.

El desarrollo de este tipo de imágenes responde a necesidades prácticas. Los sistemas de inteligencia artificial que procesan datos de teledetección requieren conjuntos muy amplios y variados de imágenes. Las imágenes sintéticas permiten, por ejemplo, recrear zonas de la Tierra poco observadas, simular desastres naturales -como incendios forestales, inundaciones o sequías- o generar condiciones específicas que son difíciles o costosas de capturar en la práctica. De este modo, constituyen un recurso valioso para entrenar algoritmos de detección y predicción en agricultura, gestión de emergencias, urbanismo o monitorización ambiental.

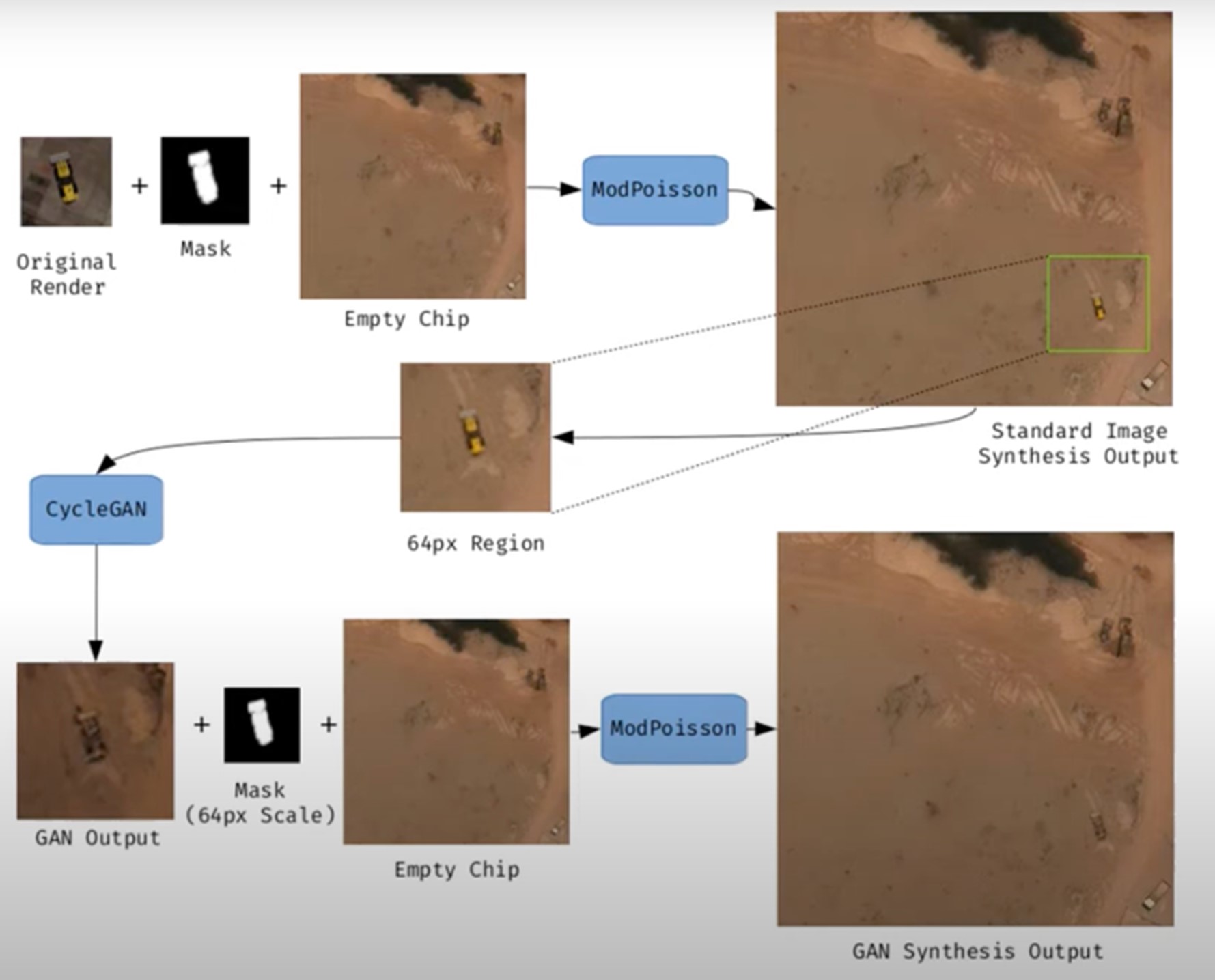

Figura 1. Ejemplo de generación de una imagen satelital sintética.

Su valor no se limita al entrenamiento de modelos. Allí donde no existen imágenes de alta resolución —por limitaciones técnicas, restricciones de acceso o motivos económicos—, la síntesis permite rellenar huecos de información y facilitar estudios preliminares. Por ejemplo, los investigadores pueden trabajar con imágenes sintéticas aproximadas para diseñar modelos de riesgo o simulaciones antes de disponer de datos reales.

Sin embargo, las imágenes satelitales sintéticas también plantean riesgos importantes. La posibilidad de generar escenas muy realistas abre la puerta a la manipulación y a la desinformación. En un contexto geopolítico, una imagen que muestre tropas inexistentes o infraestructuras destruidas podría influir en decisiones estratégicas o en la opinión pública internacional. En el terreno ambiental, se podrían difundir imágenes manipuladas para exagerar o minimizar impactos de fenómenos como la deforestación o el deshielo, con efectos directos en políticas y mercados.

Por ello, conviene diferenciar dos usos muy distintos. El primero es el uso como apoyo, cuando las imágenes sintéticas complementan a las reales para entrenar modelos o realizar simulaciones. El segundo es el uso como falsificación, cuando se presentan deliberadamente como imágenes auténticas con el fin de engañar. Mientras el primer uso impulsa la innovación, el segundo amenaza la confianza en los datos satelitales y plantea un reto urgente de autenticidad y gobernanza.

Riesgos de las imágenes satelitales aplicada a la observación de la Tierra

Las imágenes satelitales sintéticas plantean riesgos significativos cuando se utilizan en vez de imágenes captadas por sensores reales. A continuación, se detallan ejemplos que lo demuestran.

Un nuevo frente de desinformación: “deepfake geography”

El término deepfake geography ya se ha consolidado en la literatura académica y divulgativa para describir imágenes satelitales ficticias, manipuladas con IA, que parecen auténticas, pero no reflejan ninguna realidad existente. Una investigación de la Universidad de Washington, liderada por Bo Zhao, utilizó algoritmos como CycleGAN para modificar imágenes de ciudades reales -por ejemplo, alterando la apariencia de Seattle con edificios inexistentes o transformando Beijing en zonas verdes- lo que pone en evidencia el potencial para generar paisajes falsos convincentes.

Un artículo de la plataforma OnGeo Intelligence (OGC) subraya que estas imágenes no son puramente teóricas, sino amenazas reales que afectan a la seguridad nacional, el periodismo y el trabajo humanitario. Por su parte, el OGC advierte que ya se han observado imágenes satelitales fabricadas, modelos urbanos generados por IA y redes de carreteras sintéticas, y que representan desafíos reales a la confianza pública y operativa.

Implicaciones estratégicas y políticas

Las imágenes satelitales son consideradas "ojos imparciales" sobre el planeta, usadas por gobiernos, medios y organizaciones. Cuando estas imágenes se falsifican, sus consecuencias pueden ser graves:

- Seguridad nacional y defensa: si se presentan infraestructuras falsas o se ocultan otras reales, se pueden desviar análisis estratégicos o inducir decisiones militares equivocadas.

- Desinformación en conflictos o crisis humanitarias: una imagen alterada que muestre incendios, inundaciones o movimientos de tropas falsos puede alterar la respuesta internacional, los flujos de ayuda o la percepción de los ciudadanos, especialmente si se difunde por redes sociales o medios sin verificación.

- Manipulación de imágenes realistas de lugares: no solo las imágenes generales están en juego. Nguyen y colaboradores (2024) demostraron que es posible generar imágenes satelitales sintéticas altamente realistas de instalaciones muy específicas como plantas nucleares.

Crisis de confianza y erosión de la verdad

Durante décadas, las imágenes satelitales han sido percibidas como una de las fuentes más objetivas y fiables de información sobre nuestro planeta. Eran la prueba gráfica que permitía confirmar fenómenos ambientales, seguir conflictos armados o evaluar el impacto de desastres naturales. En muchos casos, estas imágenes se utilizaban como “evidencia imparcial”, difíciles de manipular y fáciles de validar. Sin embargo, la irrupción de las imágenes sintéticas generadas por inteligencia artificial ha empezado a poner en cuestión esa confianza casi inquebrantable.

Hoy en día, cuando una imagen satelital puede ser falsificada con gran realismo, surge un riesgo profundo: la erosión de la verdad y la aparición de una crisis de confianza en los datos espaciales.

La quiebra de la confianza pública

Cuando los ciudadanos ya no pueden distinguir entre una imagen real y una fabricada, se resquebraja la confianza en las fuentes de información. La consecuencia es doble:

- Desconfianza hacia las instituciones: si circulan imágenes falsas de un incendio, una catástrofe o un despliegue militar y luego resultan ser sintéticas, la ciudadanía puede empezar a dudar también de las imágenes auténticas publicadas por agencias espaciales o medios de comunicación. Este efecto “que viene el lobo” genera escepticismo incluso frente a pruebas legítimas.

- Efecto en el periodismo: los medios tradicionales, que han usado históricamente las imágenes satelitales como fuente visual incuestionable, corren el riesgo de perder credibilidad si publican imágenes adulteradas sin verificación. Al mismo tiempo, la abundancia de imágenes falsas en redes sociales erosiona la capacidad de distinguir qué es real y qué no.

- Confusión deliberada: en contextos de desinformación, la mera sospecha de que una imagen pueda ser falsa ya puede bastar para generar duda y sembrar confusión, aunque la imagen original sea completamente auténtica.

A continuación, se resumen los posibles casos de manipulación y riesgo en imágenes satelitales:

| Ámbito | Tipo de manipulación | Riesgo principal | Ejemplo documentado |

|---|---|---|---|

| Conflictos armados | Inserción o eliminación de infraestructuras militares. | Desinformación estratégica; decisiones militares erróneas; pérdida de credibilidad en observación internacional. | Alteraciones demostradas en estudios de deepfake geography donde se añadían carreteras, puentes o edificios ficticios en imágenes satelitales. |

| Cambio climático y medio ambiente | Alteración de glaciares, deforestación o emisiones. | Manipulación de políticas ambientales; retraso en medidas contra el cambio climático; negacionismo. | Estudios han mostrado la capacidad de generar paisajes modificados (bosques en zonas urbanas, cambios en el hielo) mediante GAN. |

| Gestión de emergencias | Creación de desastres inexistentes (incendios, inundaciones). | Mal uso de recursos en emergencias; caos en evacuaciones; pérdida de confianza en agencias. | Investigaciones han demostrado la facilidad de insertar humo, fuego o agua en imágenes satelitales. |

| Mercados y seguros | Falsificación de daños en infraestructuras o cultivos. | Impacto financiero; fraude masivo; litigios legales complejos. | Uso potencial de imágenes falsas para exagerar daños tras desastres y reclamar indemnizaciones o seguros. |

| Derechos humanos y justicia internacional | Alteración de pruebas visuales sobre crímenes de guerra. | Deslegitimación de tribunales internacionales; manipulación de la opinión pública. | Riesgo identificado en informes de inteligencia: imágenes adulteradas podrían usarse para acusar o exonerar a actores en conflictos. |

| Geopolítica y diplomacia | Creación de ciudades ficticias o cambios fronterizos. | Tensiones diplomáticas; cuestionamiento de tratados; propaganda estatal. | Ejemplos de deepfake maps que transforman rasgos geográficos de ciudades como Seattle o Tacoma. |

Figura 2. Tabla con los posibles casos de manipulación y riesgo en imágenes satelitales

Impacto en la toma de decisiones y políticas públicas

Las consecuencias de basarse en imágenes adulteradas van mucho más allá del terreno mediático:

- Urbanismo y planificación: decisiones sobre dónde construir infraestructuras o cómo planificar zonas urbanas podrían tomarse sobre imágenes manipuladas, generando errores costosos y de difícil reversión.

- Gestión de emergencias: si una inundación o un incendio se representan en imágenes falsas, los equipos de emergencia pueden destinar recursos a lugares equivocados, mientras descuidan zonas realmente afectadas.

- Cambio climático y medio ambiente: imágenes adulteradas de glaciares, deforestación o emisiones contaminantes podrían manipular debates políticos y retrasar la implementación de medidas urgentes.

- Mercados y seguros: aseguradoras y empresas financieras que confían en imágenes satelitales para evaluar daños podrían ser engañadas, con consecuencias económicas significativas.

En todos estos casos, lo que está en juego no es solo la calidad de la información, sino la eficacia y legitimidad de las políticas públicas basadas en esos datos.

El juego del gato y el ratón tecnológico

La dinámica de generación y detección de falsificaciones ya se conoce en otros ámbitos, como los deepfakes de vídeo o audio: cada vez que surge un método de generación más realista, se desarrolla un algoritmo de detección más avanzado, y viceversa. En el ámbito de las imágenes satelitales, esta carrera tecnológica tiene particularidades:

- Generadores cada vez más sofisticados: los modelos de difusión actuales pueden crear escenas de gran realismo, integrando texturas de suelo, sombras y geometrías urbanas que engañan incluso a expertos humanos.

- Limitaciones de la detección: aunque se desarrollan algoritmos para identificar falsificaciones (analizando patrones de píxeles, inconsistencias en sombras o metadatos), estos métodos no siempre son fiables cuando se enfrentan a generadores de última generación.

- Coste de la verificación: verificar de forma independiente una imagen satelital requiere acceso a fuentes alternativas o sensores distintos, algo que no siempre está al alcance de periodistas, ONG o ciudadanos.

- Armas de doble filo: las mismas técnicas usadas para detectar falsificaciones pueden ser aprovechadas por quienes las generan, perfeccionando aún más las imágenes sintéticas y haciendo más difícil diferenciarlas.

De la prueba visual a la prueba cuestionada

El impacto más profundo es cultural y epistemológico: lo que antes se asumía como una prueba objetiva ahora se convierte en un elemento sujeto a duda. Si las imágenes satelitales dejan de ser percibidas como evidencia fiable, se debilitan narrativas fundamentales en torno a la verdad científica, la justicia internacional y la rendición de cuentas política.

- En conflictos armados, una imagen de satélite que muestre posibles crímenes de guerra puede ser descartada bajo la acusación de ser un deepfake.

- En tribunales internacionales, pruebas basadas en observación satelital podrían perder peso frente a la sospecha de manipulación.

- En el debate público, el relativismo de “todo puede ser falso” puede usarse como arma retórica para deslegitimar incluso la evidencia más sólida.

Estrategias para garantizar autenticidad

La crisis de confianza en las imágenes satelitales no es un problema aislado del sector geoespacial, sino que forma parte de un fenómeno más amplio: la desinformación digital en la era de la inteligencia artificial. Así como los deepfakes de vídeo han puesto en cuestión la validez de pruebas audiovisuales, la proliferación de imágenes satelitales sintéticas amenaza con debilitar la última frontera de datos percibidos como objetivos: la mirada imparcial desde el espacio.

Garantizar la autenticidad de estas imágenes exige una combinación de soluciones técnicas y mecanismos de gobernanza, capaces de reforzar la trazabilidad, la transparencia y la responsabilidad en toda la cadena de valor de los datos espaciales. A continuación, se describen las principales estrategias en desarrollo.

Metadatos robustos: registrar el origen y la cadena de custodia

Los metadatos constituyen la primera línea de defensa frente a la manipulación. En imágenes satelitales, deben incluir información detallada sobre:

- El sensor utilizado (tipo, resolución, órbita).

- El momento exacto de la adquisición (fecha y hora, con precisión temporal).

- La localización geográfica precisa (sistemas de referencia oficiales).

- La cadena de procesado aplicada (correcciones atmosféricas, calibraciones, reproyecciones).

Registrar estos metadatos en repositorios seguros permite reconstruir la cadena de custodia, es decir, el historial de quién, cómo y cuándo ha manipulado una imagen. Sin esta trazabilidad, resulta imposible distinguir entre imágenes auténticas y falsificadas.

EJEMPLO: el programa Copernicus de la Unión Europea ya implementa metadatos estandarizados y abiertos para todas sus imágenes Sentinel, lo que facilita auditorías posteriores y confianza en el origen.

Firmas digitales y blockchain: garantizar la integridad

Las firmas digitales permiten verificar que una imagen no ha sido alterada desde su captura. Funcionan como un sello criptográfico que se aplica en el momento de adquisición y se valida en cada uso posterior.

La tecnología blockchain ofrece un nivel adicional de garantía: almacenar los registros de adquisición y modificación en una cadena inmutable de bloques. De esta manera, cualquier cambio en la imagen o en sus metadatos quedaría registrado y sería fácilmente detectable.

EJEMPLO: el proyecto ESA – Trusted Data Framework explora el uso de blockchain para proteger la integridad de datos de observación de la Tierra y reforzar la confianza en aplicaciones críticas como cambio climático y seguridad alimentaria.

Marcas de agua invisible: señales ocultas en la imagen

El marcado de agua digital consiste en incrustar señales imperceptibles en la propia imagen satelital, de modo que cualquier alteración posterior se pueda detectar automáticamente.

- Puede hacerse a nivel de píxel, modificando ligeramente patrones de color o luminancia.

- Se combina con técnicas criptográficas para reforzar su validez.

- Permite validar imágenes incluso si han sido recortadas, comprimidas o reprocesadas.

EJEMPLO: en el sector audiovisual, las marcas de agua se usa desde hace años en la protección de contenidos digitales. Su adaptación a imágenes satelitales está en fase experimental, pero podría convertirse en una herramienta estándar de verificación.

Estándares abiertos (OGC, ISO): confianza mediante interoperabilidad

La estandarización es clave para garantizar que las soluciones técnicas se apliquen de forma coordinada y global.

- OGC (Open Geospatial Consortium) trabaja en estándares para la gestión de metadatos, la trazabilidad de datos geoespaciales y la interoperabilidad entre sistemas. Su trabajo en API geoespaciales y metadatos FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) es esencial para establecer prácticas comunes de confianza.

- ISO desarrolla normas sobre gestión de la información y autenticidad de registros digitales que también pueden aplicarse a imágenes satelitales.

EJEMPLO: el OGC Testbed-19 incluyó experimentos específicos sobre autenticidad de datos geoespaciales, probando enfoques como firmas digitales y certificados de procedencia.

Verificación cruzada: combinar múltiples fuentes

Un principio básico para detectar falsificaciones es contrastar fuentes. En el caso de imágenes satelitales, esto implica:

- Comparar imágenes de diferentes satélites (ej. Sentinel-2 vs. Landsat-9).

- Usar distintos tipos de sensores (ópticos, radar SAR, hiperespectrales).

- Analizar series temporales para verificar la consistencia en el tiempo.

EJEMPLO: la verificación de daños en Ucrania tras el inicio de la invasión rusa en 2022 se realizó mediante la comparación de imágenes de varios proveedores (Maxar, Planet, Sentinel), asegurando que los hallazgos no se basaban en una sola fuente.

IA contra IA: detección automática de falsificaciones

La misma inteligencia artificial que permite crear imágenes sintéticas se puede utilizar para detectarlas. Las técnicas incluyen:

- Análisis forense de píxeles: identificar patrones generados por GAN o modelos de difusión.

- Redes neuronales entrenadas para distinguir entre imágenes reales y sintéticas en función de texturas o distribuciones espectrales.

- Modelos de inconsistencias geométricas: detectar sombras imposibles, incoherencias topográficas o patrones repetitivos.

EJEMPLO: investigadores de la Universidad de Washington y otros grupos han demostrado que algoritmos específicos pueden detectar falsificaciones satelitales con una precisión superior al 90% en condiciones controladas.

Experiencias actuales: iniciativas globales

Varios proyectos internacionales ya trabajan en mecanismos para reforzar la autenticidad:

- Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA): una alianza entre Adobe, Microsoft, BBC, Intel y otras organizaciones para desarrollar un estándar abierto de procedencia y autenticidad de contenidos digitales, incluyendo imágenes. Su modelo se puede aplicar directamente al sector satelital.

- Trabajo del OGC: la organización impulsa el debate sobre confianza en datos geoespaciales y ha destacado la importancia de garantizar la trazabilidad de imágenes satelitales sintéticas y reales (OGC Blog).

- NGA (National Geospatial-Intelligence Agency) en EE. UU. ha reconocido públicamente la amenaza de imágenes sintéticas en defensa y está impulsando colaboraciones con academia e industria para desarrollar sistemas de detección.

Hacia un ecosistema de confianza

Las estrategias descritas no deben entenderse como alternativas, sino como capas complementarias en un ecosistema de confianza:

|

Id |

Capas |

¿Qué aportan? |

|---|---|---|

| 1 | Metadatos robustos (origen, sensor, cadena de custodia) |

Garantizan trazabilidad |

| 2 | Firmas digitales y blockchain (integridad de datos) |

Aseguran integridad |

| 3 | Marcas de agua invisible (señales ocultas) |

Añade un nivel oculto de protección |

| 4 | Verificación cruzada (múltiples satélites y sensores) |

Valida con independencia |

| 5 | IA contra IA (detector de falsificaciones) |

Responde a amenazas emergentes |

| 6 | Gobernanza internacional (responsabilidad, marcos legales) |

Articula reglas claras de responsabilidad |

Figura 3. Capas para garantizar la confianza en las imágenes sintéticas satelitales

El éxito dependerá de que estos mecanismos se integren de manera conjunta, bajo marcos abiertos y colaborativos, y con la implicación activa de agencias espaciales, gobiernos, sector privado y comunidad científica.

Conclusiones

Las imágenes sintéticas, lejos de ser únicamente una amenaza, representan una herramienta poderosa que, bien utilizada, puede aportar un valor significativo en ámbitos como la simulación, el entrenamiento de algoritmos o la innovación en servicios digitales. El problema surge cuando estas imágenes se presentan como reales sin la debida transparencia, alimentando la desinformación o manipulando la percepción pública.

El reto, por tanto, es doble: aprovechar las oportunidades que ofrece la síntesis de datos visuales para avanzar en ciencia, tecnología y gestión, y minimizar los riesgos asociados al mal uso de estas capacidades, especialmente en forma de deepfakes o falsificaciones deliberadas.

En el caso particular de las imágenes satelitales, la confianza adquiere una dimensión estratégica. De ellas dependen decisiones críticas en seguridad nacional, respuesta a desastres, políticas ambientales y justicia internacional. Si la autenticidad de estas imágenes se pone en duda, se compromete no solo la fiabilidad de los datos, sino también la legitimidad de las decisiones basadas en ellos.

El futuro de la observación de la Tierra estará condicionado por nuestra capacidad de garantizar la autenticidad, transparencia y trazabilidad en toda la cadena de valor: desde la adquisición de los datos hasta su difusión y uso final. Las soluciones técnicas (metadatos robustos, firmas digitales, blockchain, marcas de agua, verificación cruzada e IA para detección de falsificaciones), combinadas con marcos de gobernanza y cooperación internacional, serán la clave para construir un ecosistema de confianza.

En definitiva, debemos asumir un principio rector sencillo pero contundente:

“Si no podemos confiar en lo que vemos desde el espacio, ponemos en riesgo nuestras decisiones en la Tierra.”

Contenido elaborado por Mayte Toscano, Senior Consultant en Tecnologías ligadas a la economía del dato. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

Las ciudades concentran más de dos tercios de la población europea y consumen alrededor del 80 % de la energía. En este contexto, el cambio climático está teniendo un impacto particularmente severo en los entornos urbanos, no solo por su densidad, sino por sus características constructivas, su metabolismo energético y la escasez de vegetación en muchas zonas consolidadas. Uno de los efectos más visibles y preocupantes es el fenómeno conocido como isla de calor urbana (UHI, por sus siglas en inglés).

Las islas de calor se producen cuando la temperatura en las zonas urbanas es significativamente más alta que en las zonas rurales o periurbanas cercanas, especialmente durante la noche. Este diferencial térmico puede superar fácilmente los cinco grados centígrados en determinadas condiciones. Las consecuencias de este fenómeno van más allá del malestar térmico: afecta directamente a la salud, la calidad del aire, el consumo energético, la biodiversidad urbana y la equidad social.

En los últimos años, la disponibilidad de datos abiertos —especialmente datos geoespaciales— ha permitido caracterizar, mapear y analizar las islas de calor urbanas con una precisión sin precedentes. Este artículo explora cómo estos datos pueden ser utilizados para diseñar soluciones urbanas adaptadas al cambio climático, tomando como eje la mitigación de las islas de calor.

Qué son las islas de calor urbanas y por qué se producen

Una isla de calor urbana es un fenómeno térmico que se genera cuando la infraestructura urbana absorbe y retiene más calor que las zonas no urbanizadas. Esta acumulación de calor se debe a varios factores que actúan de forma sinérgica:

- La presencia de materiales como asfalto, hormigón o ladrillo, que tienen una alta capacidad de absorción térmica.

- La escasez de vegetación, que limita el enfriamiento natural por evapotranspiración.

- La morfología urbana (altura y disposición de los edificios), que puede obstaculizar la ventilación natural.

- Las emisiones de calor derivadas de la actividad humana (vehículos, climatización o procesos industriales).

- La impermeabilización del suelo, que impide la infiltración de agua y reduce el efecto termorregulador del subsuelo húmedo.

El resultado es que muchas ciudades, especialmente en latitudes mediterráneas, se convierten en auténticos sumideros de calor durante los meses cálidos. Este fenómeno no afecta por igual a todos los barrios: los más vulnerables son, con frecuencia, los más densamente construidos, con menos arbolado y con una mayor proporción de población en situación de pobreza energética.

Figura 1. Elemento ilustrativo sobre las islas de calor.

El papel clave de los datos para entender y combatir las islas de calor

Para intervenir eficazmente en las islas de calor es necesario saber dónde, cuándo y cómo se producen. A diferencia de otros riesgos naturales, el efecto isla de calor no es visible a simple vista, y su intensidad varía según la hora del día, la época del año y las condiciones meteorológicas concretas. Por tanto, requiere una base de conocimiento sólida y dinámica, que solo se puede construir mediante la integración de datos diversos, actualizados y territorializados.

En este punto, los datos geoespaciales abiertos son una herramienta fundamental. A través de imágenes satelitales, mapas urbanos, datos meteorológicos, cartografía catastral y otros conjuntos accesibles al público, es posible construir modelos térmicos urbanos, identificar zonas críticas, estimar exposiciones diferenciales y evaluar el impacto de las medidas adoptadas.

A continuación, se detallan las principales categorías de datos que permiten abordar el fenómeno de las islas de calor desde una perspectiva territorial e interdisciplinar.

Tipologías de datos geoespaciales aplicables al estudio del fenómeno

1. Datos satelitales de observación de la Tierra

Los sensores térmicos embarcados en satélites como Landsat 8/9 (NASA/USGS) o Sentinel-3 (Copernicus) permiten generar mapas de temperatura superficial urbana con resoluciones que oscilan entre los 30 y los 1.000 metros. Aunque estas imágenes tienen limitaciones espaciales y temporales, son suficientes para detectar patrones y tendencias, sobre todo si se combinan con series temporales.

Estos datos, accesibles a través de plataformas como el Copernicus Open Access Hub o el USGS EarthExplorer, son fundamentales para realizar estudios comparativos entre ciudades o para observar la evolución temporal de una misma zona.

2. Datos meteorológicos urbanos

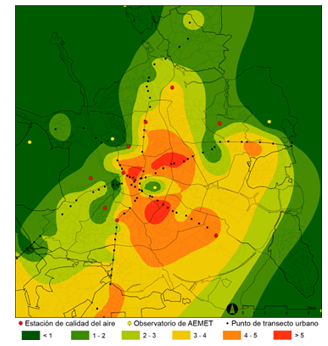

La red de estaciones de AEMET, junto con otras estaciones automáticas gestionadas por comunidades autónomas o ayuntamientos, permite analizar la evolución de las temperaturas del aire en diferentes puntos urbanos. En algunos casos, también se dispone de sensores ciudadanos o redes de sensores distribuidos en el espacio urbano que permiten generar mapas de calor en tiempo real con alta resolución.

3. Cartografía urbana y modelos digitales del terreno

Los modelos digitales de superficie (DSM), modelos digitales del terreno (DTM) y cartografías derivadas del LIDAR permiten estudiar la morfología urbana, la densidad edificatoria, la orientación de las calles, la pendiente del terreno y otros factores que afectan a la ventilación natural y la acumulación de calor. En España, estos datos son accesibles a través del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).

4. Bases de datos de cobertura y uso de suelo

Las bases de datos como Corine Land Cover del Programa Copernicus, o los mapas de ocupación del suelo a nivel autonómico permiten distinguir entre zonas urbanizadas, zonas verdes, superficies impermeables y cuerpos de agua. Esta información es clave para calcular el grado de artificialización de una zona y su relación con el balance térmico.

5. Inventarios de arbolado y espacios verdes

Algunos ayuntamientos publican en sus portales de datos abiertos el inventario detallado del arbolado urbano, parques y jardines. Estos datos, georreferenciados, permiten analizar el efecto de la vegetación sobre el confort térmico, así como planificar nuevas plantaciones o corredores verdes.

6. Datos socioeconómicos y de vulnerabilidad

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), junto con los sistemas de información social de comunidades autónomas y ayuntamientos, permiten identificar los barrios más vulnerables desde el punto de vista social y económico. Su cruce con los datos térmicos permite incorporar una dimensión de justicia climática en la toma de decisiones.

Aplicaciones prácticas: cómo se utilizan los datos abiertos para actuar

Una vez reunidos e integrados los datos relevantes, se pueden aplicar múltiples estrategias de análisis que permiten fundamentar políticas públicas y proyectos urbanos con criterios de sostenibilidad y equidad. A continuación, se describen algunas de las principales aplicaciones.

- Cartografía de zonas de calor y mapas de vulnerabilidad: el uso conjunto de imágenes térmicas, datos meteorológicos y capas urbanas permite generar mapas de intensidad de isla de calor a nivel de barrio o manzana. Si estos mapas se combinan con indicadores sociales, demográficos y de salud pública, es posible construir mapas de vulnerabilidad térmica, que prioricen la intervención en zonas donde se cruzan altas temperaturas y altos niveles de riesgo social. Estos mapas permiten, por ejemplo:

- Identificar barrios prioritarios para reverdecimiento urbano.

- Planificar rutas de evacuación o zonas de sombra durante olas de calor.

- Determinar la localización óptima de refugios climáticos.

- Evaluación del impacto de soluciones basadas en la naturaleza: los datos abiertos también permiten monitorizar los efectos de determinadas actuaciones urbanas. Por ejemplo, mediante series temporales de imágenes satelitales o sensores de temperatura, se puede evaluar cómo la creación de un parque o la plantación de arbolado en una calle ha modificado la temperatura superficial. Este enfoque de evaluación ex post permite justificar inversiones públicas, ajustar diseños y escalar soluciones eficaces a otras zonas con condiciones similares.

- Modelización urbana y simulaciones climáticas: los modelos urbanos tridimensionales, construidos a partir de datos abiertos LIDAR o cartografía catastral, permiten simular el comportamiento térmico de un barrio o una ciudad bajo diferentes escenarios climáticos y urbanísticos. Estas simulaciones, combinadas con herramientas como ENVI-met o Urban Weather Generator, son fundamentales para apoyar la toma de decisiones en planeamiento urbano.

Estudios y análisis existentes sobre islas de calor urbanas: qué se ha hecho y qué podemos aprender

Durante la última década se han realizado múltiples estudios en España y Europa que muestran cómo los datos abiertos, especialmente los de carácter geoespacial, permiten caracterizar y analizar el fenómeno de las islas de calor urbanas. Estos trabajos son fundamentales no solo por sus resultados específicos, sino porque ilustran metodologías replicables y escalables. Seguidamente, se describen algunos de los más relevantes.

Estudio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre temperatura superficial en Madrid

Un equipo del Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía de la UPM analizó la evolución de la temperatura superficial en el municipio de Madrid utilizando imágenes térmicas del satélite Landsat 8 en el periodo estival. El estudio se centró en detectar los cambios espaciales de las zonas más cálidas y relacionarlos con el uso del suelo, la vegetación urbana y la densidad edificatoria.

Figura 2. Imagen ilustrativa. Fuente: generada con IA

Metodología:

Se aplicaron técnicas de teledetección para extraer la temperatura superficial a partir del canal térmico TIRS del Landsat. Posteriormente, se realizó un análisis estadístico de correlación entre los valores térmicos y variables como el NDVI (índice de vegetación), el tipo de cobertura del suelo (datos CORINE) y la morfología urbana.

Resultados principales:

Las zonas con mayor densidad edificatoria, como los barrios del centro y del sur, mostraban temperaturas superficiales más altas. Por su parte, la presencia de parques urbanos reducía entre 3 y 5 °C la temperatura de su entorno inmediato. Se confirmó que el efecto isla de calor se intensifica en horarios nocturnos, especialmente durante olas de calor persistentes.

Este tipo de análisis es especialmente útil para diseñar estrategias de reverdecimiento urbano y para justificar intervenciones en barrios vulnerables.

Atlas de vulnerabilidad climática de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con expertos en salud pública y geografía urbana, desarrolló un Atlas de vulnerabilidad climática que incluye mapas detallados de exposición al calor, sensibilidad poblacional y capacidad adaptativa. El objetivo era orientar políticas municipales frente al cambio climático, especialmente en el ámbito de salud y servicios sociales.

Figura 3. Imagen que contiene cerca, exterior, edificios y pasto. Fuente: generada con IA

Metodología:

El atlas se elaboró combinando datos abiertos y administrativos a nivel de sección censal. Se analizaron tres dimensiones: exposición (datos de temperatura del aire y superficie), sensibilidad (edad avanzada, densidad, morbilidad) y capacidad adaptativa (acceso a zonas verdes, calidad de la vivienda, equipamientos). Los indicadores se normalizaron y combinaron mediante análisis espacial multicriterio para generar un índice de vulnerabilidad climática. El resultado permitió localizar los barrios con mayor riesgo frente al calor extremo y orientar medidas municipales.

Resultados principales:

A partir del atlas, se diseñó la red de “refugios climáticos”, que incluye bibliotecas, centros cívicos, escuelas y parques acondicionados, activados durante los episodios de calor extremo. La selección de estos espacios se basó directamente en los datos del atlas.

Análisis multitemporal del efecto isla de calor en Sevilla