Recientemente se ha hecho público el Manifiesto por un espacio público de datos, donde se plantea la necesidad de reforzar la importancia de los datos en el proceso de transformación digital que se está abordando en este ámbito. El documento ha sido elaborado en el seno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica y posteriormente fue ratificado por las Administraciones Públicas competentes en materia de Justicia, esto es, la Administración General del Estado a través del Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas que han asumido la competencia en este ámbito, así como el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

En concreto, como se reconoce expresamente, se trata de “un instrumento que busca mejorar la eficiencia de la Justicia a través del tratamiento de datos y diseñar las políticas públicas en el ámbito de la Justicia, partiendo de la consideración del dato como un bien público, de manera que se garantice tanto su producción como su libre acceso”.

¿Cuáles son los principales objetivos que se pretenden conseguir?

El documento forma parte de una iniciativa de mayor alcance denominada Justicia basada en datos que, en el marco más amplio de la transformación del servicio público de Justicia, se concibe como proyecto prioritario para la Administración de Justicia. Su principal finalidad consiste en la creación de un espacio público de datos seguro, interoperable y orientado a su reutilización. En concreto se pretende:

- Promover un modelo de gestión orientado a los datos en el que se ha de sustentar la transformación de la Justicia.

- Dado que los datos se han de considerar como un bien público, se considera prioritario garantizar el libre acceso a los mismos.

- Impulsar un espacio público de datos seguro, interoperable y orientado a su reutilización, lo que implica la necesidad de hacer frente a retos y problemas técnicos, organizativos y, en última instancia, jurídicos. A tal efecto se propone un modelo de gobernanza basado en la configuración del acceso a los datos como un derecho, el fomento de la interoperabilidad, así como, entre otros principios, el fomento del conocimiento de los datos y el rechazo de aquellas prácticas que impidan la reutilización de los datos o, en su caso, impliquen el reconocimiento de derechos exclusivos.

- Garantizar la innovación en el ámbito de la Justicia con una orientación basada en la solución de problemas concretos, en particular para promover la cohesión y la igualdad.

Dificultades y desafíos desde la perspectiva de los datos abiertos y la reutilización

Se trata, sin duda, de un planteamiento sugerente que, no obstante, ha de hacer frente a importantes retos que van más allá de la mera aprobación de documentos formales y el impulso de reformas legislativas.

En primer lugar, hay que partir de la existencia de una pluralidad de sujetos implicados. A estos efectos se ha de enfatizar la existencia de una doble perspectiva en la gestión pública del ámbito judicial. De una parte, el Ministerio de Justicia o, en su caso, las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas son las Administraciones que proporcionan los medios materiales y personales de apoyo a la gestión y, por tanto, a quienes corresponde el ejercicio de las competencias relativas al acceso y la reutilización de la información vinculada a su propio ámbito competencial. De otra, la Constitución reserva en exclusiva a jueces y tribunales el ejercicio de la función jurisdiccional, lo que supone un relevante protagonismo en la tramitación y la gestión documental. A este respecto, la legislación otorga una importante función al Consejo General del Poder Judicial por lo que se refiere al acceso y la reutilización de las decisiones judiciales. Sin duda, el hecho de que el órgano de gobierno judicial haya ratificado el Manifiesto representa un importante compromiso más allá de la regulación legal.

En segundo lugar, aunque desde la aprobación en 2011 de un marco legislativo tendente a impulsar la digitalización de la Justicia se ha producido un avance significativo, sin embargo, con frecuencia la realidad diaria de los juzgados y tribunales demuestra la importancia que sigue teniendo la gestión basada en el soporte papel. Asimismo, en ocasiones persisten importantes problemas de interoperabilidad y, en definitiva, la interconexión de las diferentes herramientas tecnológicas y sistemas de información no siempre está garantizada en la práctica.

A fin de hacer frente a estos desafíos en los últimos meses se han impulsado dos iniciativas de gran relevancia. Por un lado, la reforma que pretende llevar a cabo el Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal en el servicio público de Justicia evidencia, en definitiva, que la modernización de la Justica es todavía un objetivo pendiente. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que no se trata, simplemente, de reto puramente tecnológico, sino que, además, se requieren importantes reformas en la estructura organizativa, la gestión documental y, en definitiva, la cultura que impregna un ámbito del sector público muy formalizado. Se precisa, por tanto, un importante esfuerzo en la gestión del cambio que se pretende impulsar con el Manifiesto.

Por lo que se refiere a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público es necesario distinguir entre la gestión puramente administrativa donde la competencia corresponde a las Administraciones Públicas, como antes se ha indicado y, de otro lado, las decisiones judiciales, ámbito este último en manos del Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, hay que reconocer el importante esfuerzo que se ha realizado por parte del órgano de gobierno de los jueces a la hora de facilitar el acceso a información estadística. No obstante, el acceso a las decisiones judiciales con fines de reutilización presenta importantes restricciones que deberían reconsiderarse a la vista de la regulación europea. Aun partiendo del avance que supuso en su momento la puesta en marcha del servicio de acceso a las resoluciones judiciales disponible a través del CENDOJ, lo cierto es que se trata de un modelo con relevantes limitaciones que puede dificultar el impulso de servicios digitales avanzados basados en el uso de datos.

Aun cuando el último intento de regular las singularidades de la reutilización de la información judicial por parte del Consejo General del Poder Judicial acabara con su anulación por el Tribunal Supremo, el citado Proyecto de Ley contempla una medida relevante al respecto. En concreto, en el marco del archivo electrónico de documentos y expedientes, encarga al Consejo General del Poder Judicial la regulación de “la reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales por medios digitales de referencia o reenvío de información, sea o no con fines comerciales, por parte de personas físicas o jurídicas para facilitar el acceso a las mismas de terceras personas”.

Más recientemente, a finales de julio, el Consejo de Ministros aprobó una segunda iniciativa legislativa que ya se está tramitando en las Cortes Generales y que incorpora algunas medidas específicamente dedicadas al impulso de la eficiencia digital. En concreto, con relación al expediente judicial electrónico, la reforma pretende superar el modelo de gestión basada en los documentos y plantea un cambio de paradigma que parte del establecimiento del principio general de una Justicia basada en datos que, entre otras posibilidades, facilite las “actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas”. Por lo que se refiere a los datos abiertos y la reutilización de la información, el proyecto legislativo incorpora un título específico en el que se contempla la publicación de datos abiertos en el Portal de la Administración de Justicia según criterios de interoperabilidad y, siempre que sea posible, en formatos que permitan su procesado automático.

En definitiva, la gestión basada en datos en el ámbito judicial y, en particular, el acceso a la información judicial con fines de reutilización requiere de un proceso de reflexión en profundidad en el que puedan participar no sólo los organismos públicos competentes y las editoriales jurídicas que ofrecen el acceso a la jurisprudencia sino, con un mayor alcance, las diversas profesiones jurídicas y la sociedad en general. Más allá del impulso de sugerentes iniciativas como el Foro de Transformación Digital de la Justicia, cuya primera edición tuvo lugar hace unos meses, y la oportuna organización de eventos académicos donde puede tener lugar este debate, como el celebrado el pasado mes de octubre, en última instancia debe partirse de un principio elemental: la necesidad de impulsar un modelo de gestión basada en la apertura de la información por defecto y desde el diseño. Sólo desde esta premisa se podrá impulsar definitivamente y con las oportunas garantías jurídicas la efectiva reutilización de la información en el servicio público de la Justicia.

Así pues, a la vista de las importantes reformas legales que se están tramitando, parece llegado el momento de asumir de manera decidida una apuesta definitiva por el valor de los datos en el ámbito judicial al amparo de los objetivos que pretenden abordarse con el Manifiesto antes referido.

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec).

Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

La transformación digital afecta a todos los sectores, desde la agricultura al turismo o la educación. Entre sus objetivos está la optimización de los procesos, la mejora de la experiencia del cliente e incluso el impulso de nuevos modelos de negocio.

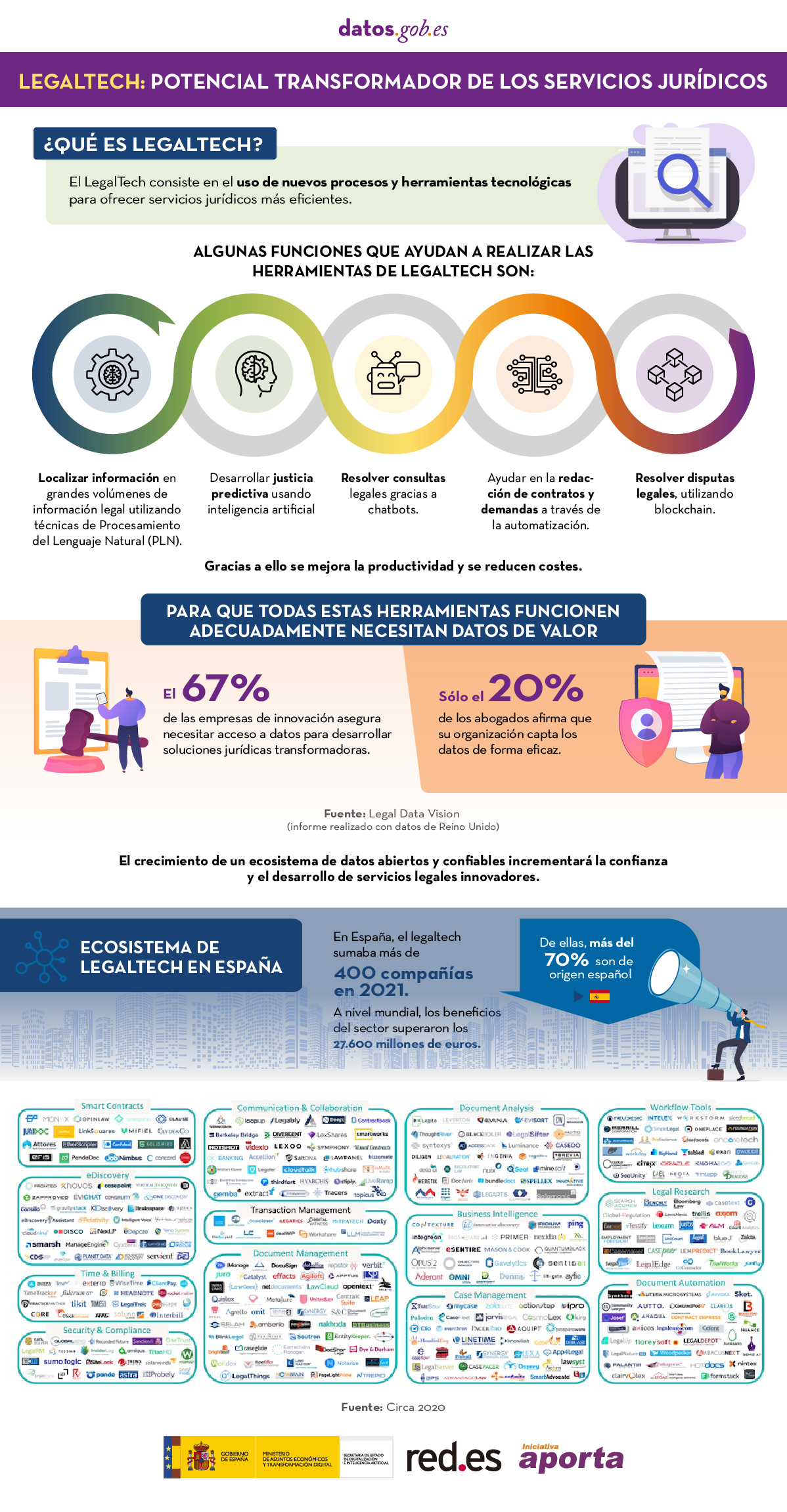

El sector legal no es una excepción y por ello en los últimos años hemos visto un auge de soluciones y herramientas encaminadas a ayudar al jurista a realizar de una manera más eficiente su trabajo. Es lo que se conoce como LegalTech.

¿Qué es el LegalTech?

El concepto LegalTech hace referencia al uso de nuevos procesos y herramientas tecnológicas para ofrecer servicios jurídicos más eficientes. Es por tanto un concepto extenso, que aplica tanto a herramientas que facilitan la ejecución de tareas (por ejemplo, la gestión financiera) como a servicios que aprovechan las ventajas de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial o el blockchain.

En ocasiones se utiliza el término LawTech como sinónimo de LegalTech. Aunque algunos juristas dicen que son términos distintos y que no hay que confundirlos, no existe consenso y en algunos lugares, como Reino Unido, está extendido el uso de LawTech en sustitución de LegalTech.

Ejemplos de herramientas de LegalTech o LawTech

A través de la aplicación de distintas tecnologías, estás herramientas pueden realizar distintas funciones, como por ejemplo:

- Localizar información en grandes volúmenes de información legal. Existen herramientas capaces de extraer este contenido jurídico, utilizando técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN). Con ellas se busca facilitar el filtrado y localización de información de interés, así como ponerla a disposición del usuario de una manera visual. De esta forma se ayuda a los juristas a realizar una mejor investigación y, en consecuencia, reducir el tiempo de preparación de los casos y definir estrategias procesales más sólidas. Un ejemplo de herramienta en este ámbito es Ross Intelligence.

- Realizar análisis predictivos. En el mercado también encontramos herramientas dirigidas a analizar información legal y elaborar predicciones que anticipan los comportamientos y resultados de, utilizando inteligencia artificial. Estas herramientas tratan de responder a preguntas como cuánto va a durar un proceso judicial, cuál es la sentencia más probable o si existe posibilidad de recurso. Herramientas de este tipo son LexMachina, Blue J, Watson de IBM o Jurimetria.

- Resolver consultas legales. Utilizando asistentes conversacionales (chatbots) basados en Inteligencia artificial se puede dar respuesta a diversas preguntas, como por ejemplo: cómo superar las multas de aparcamiento, cómo recurrir las comisiones bancarias o cómo poner una denuncia. Este tipo de herramientas liberan a los abogados de tareas sencillas, pudiendo dedicar su tiempo a actividades de mayor valor. Un ejemplo de chatbots legal es DoNotPay.

- Ayudar en la redacción de contratos y demandas. Las herramientas de LegalTech también pueden ayudar a automatizar y simplifica determinadas tareas, generando ahorros de tiempo y costes. Es el caso de Contract Express que automatiza la redacción de documentos jurídicos estándar.

- Resolver disputas legales. Existen algunos litigios que se pueden resolver de manera sencilla utilizando herramientas tecnológicas de código abierto como Kleros, un protocolo de resolución de litigios online o. Kleros utiliza blockchain para resolver conflictos de la forma más justa posible.

El papel de los datos abiertos en el LegalTech

Para que todas estas herramientas funcionen adecuadamente, optimizando la labor de los juristas, es necesario contar con datos de valor. En este sentido, los datos abiertos son una gran oportunidad.

Según la iniciativa de Legal Data Vision, que utiliza datos de Reino Unido y fue lanzada en marzo de 2022, por LawtechUK and the Open Data Institute el 67% de las empresas de innovación asegura necesitar acceso a datos para desarrollar soluciones jurídicas transformadoras y sólo el 20% de los abogados afirma que su organización capta los datos de forma eficaz. Esta iniciativa tiene como fin promover el acceso y uso responsable de los datos jurídicos para impulsar la innovación en el sector y obtener resultados que beneficien a la sociedad.

Según Gartner, las áreas legales van a aumentar el gasto en soluciones tecnológicas en un 200% para 2025. En países como Francia, ya estén surgiendo gran cantidad de start-ups centradas en este ámbito, muchas de las cuales reutilizan datos abiertos. En España también estamos viviendo una expansión del sector, que permitirá implantar mejoras en los procesos y servicios de las empresas legales. En 2021 había más de 400 compañías operativas en este ámbito y, a nivel mundial, según cifras de Stadista, el sector generó más de 27.000 millones de euros.

Sin embargo, para que este campo tenga un mayor avance es necesario impulsar el acceso a información jurídica en formatos que puedan ser leídos por máquinas y que permitan un tratamiento masivo.

En definitiva, nos encontramos ante un mercado en auge, gracias a la irrupción de tecnologías disruptivas. Las empresas legales necesitan acceder a información actualizada y de calidad, que les permita realizar su trabajo de una manera más eficiente. Uno de los métodos para lograrlo es aprovechar el potencial de los datos abiertos.

(Haz clic aquí para acceder a la versión accesible)

Contenido elaborado por el equipo de datos.gob.es.

¿Por qué un Real Decreto-ley?

En la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados celebrada el día 2 de diciembre de 2021 se ha convalidado el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de varias directivas de la Unión Europea, entre la que se encuentra la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. Con esta nueva regulación se ha procedido a modificar las previsiones de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

¿Cuáles son las principales novedades de esta regulación?

El contenido de la nueva regulación legal se centra sustancialmente a la incorporación de las previsiones de la Directiva de 2019 al texto de la Ley española de 2017, si bien es necesario tener en cuenta que aquellos preceptos de la misma que pudieran aplicarse directamente ya se encontraban vigentes desde la finalización del plazo para su transposición en julio de 2021. No obstante, al margen de actualizar algunas referencias legales ya desfasadas —en concreto en materia de protección de datos personales, régimen jurídico del sector público y procedimiento administrativo—, con ocasión de la transposición se han añadido algunas novedades relevantes que van más allá de la mera adaptación de la regulación europea. Así:

- Desde el punto de vista de su ámbito subjetivo, la legislación será de aplicación a todas las entidades a las que, según los términos previstos en su normativa reguladora, les resulte de aplicación la normativa reguladora del procedimiento administrativo común. Este sería el caso, por ejemplo, de las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Pública cuando ejerzan potestades administrativas.

- Se excluye expresamente de la regulación legal la reutilización de los documentos cuyo acceso esté excluido o limitado por motivos de protección de información sensible sobre infraestructuras críticas.

- Por lo que se refiere a los datos de alto valor, junto a los establecidos por la Comisión Europea (es decir, geoespacial, observación de la Tierra y medio ambiente, meteorología, estadística, sociedades y propiedad de sociedades, así como movilidad), también se podrán especificar otros conjuntos de datos adicionales por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en concreto a través de la selección y actualización que lleve a cabo la División Oficina del Dato con la colaboración de los actores interesados, tanto públicos como privados. A este respecto es importante recordar que, con carácter general, estos datos estarán disponibles gratuitamente, serán legibles por máquina, se suministrarán a través de API y, cuando proceda, se proporcionarán en forma de descarga masiva.

- Cuando la puesta a disposición de forma gratuita de los datos de alto valor pueda tener un impacto sustancial en el presupuesto de organismos y entidades de derecho público que deban obtener ingresos para financiar su actividad de servicio público, será la Administración Pública a la que estén vinculados, o de la que dependan, la competente para eximirles de dicha obligación. En consecuencia, tales organismos y entidades no podrían adoptar esta decisión por sí mismos.

- El alcance del catálogo de información pública reutilizable se proyecta —al menos potencialmente— más allá del ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, de manera que se exige al resto de entidades que decidan crear sus propios catálogos que sean interoperables con el nacional. Se trata de un instrumento cuya relevancia práctica se refuerza por cuanto, a través del mismo, se informará de los derechos previstos legalmente en materia de reutilización, se ofrecerán sistemas de ayuda y se pondrán a disposición los conjuntos de datos en formatos accesibles, fáciles de localizar y reutilizables.

- En cuanto al sometimiento a las normas legales sobre procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización, las sociedades mercantiles, centros de enseñanza, organismos de investigación o entidades que realicen actividades de investigación quedarán exentos.

- Desde la perspectiva organizativa, se establece la obligación de que cada entidad designe una unidad responsable de garantizar la puesta a disposición de su información. Entre las funciones que corresponderán a dichas unidades se encuentras las relativas a la coordinación de actividades de reutilización con las políticas existentes en materia de publicaciones, información administrativa y Administración electrónica; facilitar información sobre qué órganos son los competentes en cada ámbito; promover la actualización y la puesta a disposición de la información en formatos adecuados; así como el impulso de actividades de concienciación y formación.

En todo caso, en la citada sesión parlamentaria se decidió unánimemente proceder a la tramitación de la iniciativa como proyecto de ley por la vía de urgencia, una de las posibilidades previstas por el artículo 86 de la Constitución a la hora de convalidar los decretos-leyes. En consecuencia, deberá procederse a la tramitación de una iniciativa legislativa siguiendo los cauces reglamentarios establecidos para este tipo de supuestos, lo que permitirá que los diversos grupos parlamentarios propongan enmiendas que, en caso de ser aprobadas, se incorporarían al texto definitivo de la legislación sobre reutilización de la información del sector público y los datos abiertos.

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec).

Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

Hace tan solo unos días se ha presentado oficialmente la Carta de Derechos Digitales. Se trata de una iniciativa que ha contado con una amplia representación de la sociedad civil ya que, de una parte, un amplio y diverso equipo de trabajo se ha encargado de su redacción y, de otra, durante el procedimiento de su elaboración se abrió un trámite de participación pública para que desde la sociedad civil se formularan las oportunas propuestas y observaciones.

¿Cuál es el valor de la Carta?

Durante los últimos años se han producido en España importantes avances en la regulación del uso de la tecnología en diversos ámbitos. Así ha sucedido, por ejemplo, con el uso de medios electrónicos por las Administraciones Públicas, la protección de datos personales, los servicios electrónicos de confianza, la transformación digital del sector financiero o, sin ánimo exhaustivo, las condiciones para el trabajo a distancia. También se han impulsado numerosas iniciativas normativas por parte de la Unión Europea en las que el uso de los datos ocupa un papel muy relevante. Entre ellas destacan la Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales, y la Directiva 1024/2019, sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público. Incluso, en el futuro más inmediato, está prevista la aprobación de sendos reglamentos europeos sobre gobernanza de los datos e Inteligencia Artificial, proyectos directamente relacionados con la Estrategia Digital de la UE que se promueve por parte de la Comisión Europea.

Dado este panorama de intensa producción normativa, podría plantearse hasta qué punto es oportuna una nueva iniciativa como la que supone esta Carta. En primer lugar, debe enfatizarse que, a diferencia de las anteriormente citadas, la Carta no es una norma jurídica en sentido estricto, esto es, no añade nuevas obligaciones y, por tanto, sus previsiones carecen de valor normativo. De hecho, según se afirma expresamente en la misma, su objetivo no es “descubrir derechos digitales pretendiendo que sean algo distinto de los derechos fundamentales ya reconocidos o de que las nuevas tecnologías y el ecosistema digital se erijan por definición en fuente de nuevos derechos” sino, más bien, “perfilar los más relevantes en el entorno y los espacios digitales o describir derechos instrumentales o auxiliares de los primeros”.

Más allá del inexistente alcance jurídico de su contenido, la Carta pretende resaltar el impacto y las consecuencias que los escenarios digitales plantean para la efectividad de los derechos y libertades, sugiriendo de esta manera algunas pautas frente a los nuevos retos que dicho contexto tecnológico plantea para la interpretación y aplicación de los derechos en la actualidad, pero también en su futura evolución más inmediata, que ya puede incluso predecirse. Teniendo en cuenta estas pretensiones adquiere singular relevancia la llamada al cumplimiento normativo desde el diseño en los entornos digitales (apartado I.4), de manera que los requerimientos jurídicos de las iniciativas y proyectos digitales se integren en su concepción inicial desde una perspectiva sustantiva y no como un mero requisito formal que puede resolverse en cualquier momento posterior.

¿Cuál es el protagonismo que la Carta ha concedido a los datos?

Por lo que respecta a los derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones Públicas, en la Sección 3 (Derechos de participación y conformación del espacio público) se han establecido algunas previsiones donde el protagonismo de los datos resulta incuestionable (Apartado XVIII):

- Así, se establece que el principio de transparencia y de reutilización de datos del sector público guiará la actuación de la Administración digital, si bien su alcance se condiciona a lo que establezca la normativa aplicable. En todo caso, dicho principio se refuerza con la promoción de la publicidad y la rendición de cuentas. Igualmente se velará por la portabilidad de los datos y la interoperabilidad de los formatos, sistemas y aplicaciones, en los términos que prevea el ordenamiento jurídico vigente. En concreto (Sección 5, Apartado XXI), se reconoce el uso para el bien común de los datos personales y no personales, ya provengan del sector público o del privado, incluyendo entre las finalidades el archivo en interés público, la investigación, la estadística, así como la innovación y el desarrollo. En este sentido, se insta a que se promuevan “condiciones que garanticen la reutilización de la información y el uso de los datos en formato de datos abiertos y reutilizables”, así como, en línea con la regulación europea que se está tramitando, modelos de gobernanza adecuados de los repositorios y programas de donación de datos.

- También se enfatiza la importancia de la transparencia sobre el uso de instrumentos de inteligencia artificial, en particular, acerca de los datos utilizados, su margen de error, su ámbito de aplicación y su carácter decisorio o no decisorio. Más allá de su incidencia en el sector público, la no discriminación por lo que se refiere al uso de los datos se proscribe con carácter general (Sección 5, Apartado XXV), debiendo establecerse condiciones adecuadas de transparencia, auditabilidad, explicabilidad, trazabilidad, supervisión humana y gobernanza.

- Igualmente se establece la necesidad de realizar una evaluación de impacto en los derechos digitales a la hora de diseñar los algoritmos en el caso de adopción de decisiones automatizadas o semiautomatizadas. Parece, por tanto, inexcusable que dicha evaluación preste especial atención a los sesgos que se puedan producir por lo que respecta a los datos utilizados y el tratamiento que de los mismos se pueda llevar a cabo en el proceso decisional. La evaluación de impacto desde la perspectiva de los principios éticos y los derechos relativos a la inteligencia artificial también se contempla específicamente para el ámbito laboral (Sección 4, Apartado XIX), con especial atención a eventuales discriminaciones y a los derechos de conciliación.

- Singular importancia se otorga a la necesidad de que las Administraciones ofrezcan una motivación comprensible en lenguaje natural de las decisiones que adopten utilizando medios digitales, debiendo justificarse especialmente qué criterios de aplicación de las normas se han utilizado y, por tanto, los datos que se hayan podido manejar a tal efecto.

- Por lo que se refiere específicamente al sistema de salud (Sección 5, Apartado XXIII), de una parte, se exige asegurar la interoperabilidad, el acceso y la portabilidad de la información del paciente y, con relación a los dispositivos tecnológicos desarrollados con fines terapéuticos o asistenciales, se intenta impedir que su uso gratuito no quede condicionado a la cesión de datos personales del paciente.

Así pues, aunque la Carta de los Derechos Digitales no incorpore por si misma obligaciones jurídicas, sin embargo, ofrece criterios interpretativos que pueden tener relevancia en el proceso de interpretación y aplicación del marco legislativo vigente, así como servir de orientación a la hora de impulsar futuros proyectos regulatorios.

Por otro lado, aun cuando no establezca derechos jurídicamente exigibles, su contenido establece relevantes medidas dirigidas a los poderes públicos, en particular por lo que se refiere a la Administración General del Estado y las entidades del sector público estatal ya que, en última instancia, se trata de una iniciativa impulsada y asumida formalmente por el Gobierno estatal.

En definitiva, sus previsiones presentan especial importancia por lo que se refiere a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público dado que en los próximos meses habrán de aprobarse importantes regulaciones tanto en el ámbito estatal como europeo, de manera que el contenido de la Carta puede adquirir un singular protagonismo en el desarrollo y aplicación de dichas normas.

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec).

Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

En la concepción más tradicional del derecho de acceso y la transparencia de las entidades del sector público la obtención de la información requiere, con carácter previo, de la tramitación de un procedimiento administrativo que finaliza con la correspondiente resolución mediante la cual se concede o deniega la información solicitada. Sin embargo, en el modelo basado en los datos abiertos se produce un cambio sustancial: por un lado, la solicitud y correspondiente resolución sólo se contemplan como una medida residual; y, por otro, el acceso a los datos tendrá lugar sin necesidad de un acto administrativo formalizado.

A este respecto, la Ley 37/2007 contempla ambas posibilidades, habilitando expresamente a que las Administraciones y organismos del sector público puedan facilitar licencias-tipo en formato digital y que sean procesables de manera automatizada. Asimismo, se declara la preferencia por aquellas modalidades de licencias que establezcan las mínimas restricciones y se establece el contenido mínimo que han de incorporar:

- la información relativa a la finalidad concreta para la que se concede la reutilización

- si se admite la reutilización para finalidades comerciales

- la duración de la licencia

- las obligaciones de cada una de las partes, así como las responsabilidades de uso

- el carácter gratuito de la reutilización o, en su caso, la tarifa aplicable

Para el caso de la Administración General del Estado, la regla general consiste en la disponibilidad de los datos sin sujeción a condiciones específicas, debiendo simplemente respetarse una serie de exigencias generales:

- citar la fuente de procedencia de los datos

- indicar la fecha de la última actualización, en su caso a través de metadatos

- no desnaturalizar el sentido de la información

- conservar los metadatos sobre las condiciones de reutilización aplicables

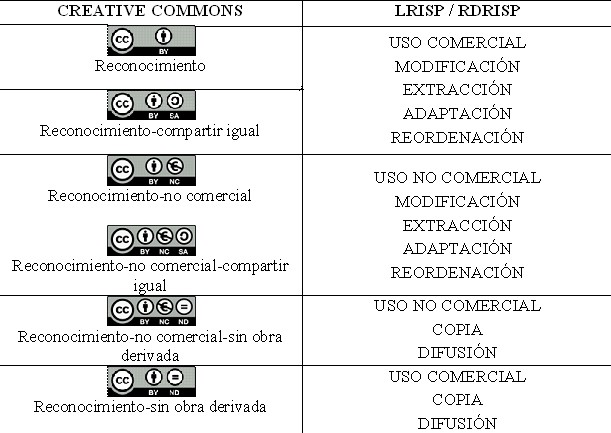

En consecuencia, salvo los casos excepcionales en los que sea preciso formular una solicitud o exista un régimen específico con ciertas exigencias adicionales, las condiciones generales de reutilización para el ámbito del sector público estatal resultarán de aplicación para quien pretenda reutilizar datos proporcionados por entidades de este ámbito, incluyendo tratamientos tales como la copia, difusión, modificación, adaptación, extracción, reordenación y combinación de la información.

A pesar de las ventajas que suponen el uso de las licencias, no existe en el sector público español una tradición de normalización de las condiciones de reutilización de la información a través de este instrumento. Se trata, más bien, de una figura propia del contexto jurídico anglosajón que, a través del Derecho de la Unión Europea, se ha incorporado a la regulación sobre reutilización de la información del sector público y los datos abiertos. Sin embargo, las licencias pueden ser una herramienta de gran utilidad a la hora de facilitar la integración de datos provenientes de fuentes diversas. En efecto, de una parte, permiten impulsar la interoperabilidad en términos jurídicos, ya que simplifican el análisis y comparación desde la perspectiva de las condiciones a que se someten los agentes reutilizadores. De otra parte, dinamizan el tratamiento automatizado y sin mayores formalismos de las condiciones en que puede tener lugar la reutilización, reduciendo en consecuencia la necesidad de llevar a cabo comprobaciones manuales sobre la viabilidad del uso de los datos en cada caso concreto según las que cada entidad hubiese establecido según su propio criterio.

La opción preferente por fijar condiciones generales de reutilización hace que, salvo en el ámbito editorial y en particular las revistas, el uso de las licencias por parte del sector público no se encuentra demasiado extendido en España; quizás por tratarse de una figura jurídica ajena a nuestra tradición cultural basada en instituciones formales como el acto y el procedimiento administrativo, esto es, en la decisión unilateral de la Administración que habrá de tener en cuenta las circunstancias del caso concreto. De hecho, el término licencia se utiliza normalmente para referirse a un acto administrativo por medio del cual se permite realizar una actividad privada o, en el caso de los bienes públicos, su utilización conforme a ciertas condiciones.

Dada la escasa implantación de las licencias en España en el ámbito de la reutilización de la información del sector público —salvo en algunas iniciativas autonómicas y municipales— cabría plantearse hasta qué punto son compatibles las referidas condiciones generales con las licencias más extendidas, de manera que este análisis sirva de referencia a la hora de evaluar su equivalencia de manera aproximada. Especial interés plantea el caso de las licencias Creative Commons, ya que son las que ha adoptado la Comisión Europea tras el estudio comparativo realizado previamente.

A modo de ejemplo se podrían comparar las condiciones establecidas en el ámbito estatal —dada su mayor proyección— con las referidas licencias que, además, a partir de la versión 4.0 contemplan no sólo los contenidos sino también los datos. A este respecto, como se muestra gráficamente en la siguiente tabla, las posibilidades que otorgan las licencias Creative Commons —resumidas en la columna de la izquierda— han de contrastarse con las condiciones fijadas normativamente —expuestas sucintamente en la columna de la derecha—, tanto en el articulado de la Ley 37/2007 (LRISP) como en el Real Decreto 1495/2011 (RDRISP):

Fuente: Clabo, N.; Ramos-Vielba, I. (2015). Reutilización de datos abiertos en la administración pública en España y uso de licencias-tipo. Revista Española de Documentación Científica, 38 (3): e097, doi: http://dx.doi.org/10.3989/redc.2015.3.1206

Así pues, aun partiendo de que las condiciones establecidas por la legislación española para la reutilización de la información del sector público tienen un mayor alcance en cuanto a su contenido, se ha considerado que existe una equiparación sustancial entre dichas condiciones y las que contemplan estas licencias, en particular la versión CC BY 4.0. En todo caso, el completo asistente del Portal Europeo de Datos es una herramienta de gran utilidad a la hora de plantear una exhaustiva comparación de las condiciones de reutilización de la información del sector público en España con cada uno de los concretos tipos de licencia existentes más allá de la referida.

A pesar de las dudas que han suscitado algunas de sus previsiones en esta materia, ante la próxima trasposición de la Directiva 2019/1024 y su clara apuesta por el uso de las licencias, parece llegado el momento de abrir en España de una vez por todas el debate jurídico acerca de su utilización en el ámbito de la reutilización de la información del sector público y los datos abiertos.

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec).

Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

María Jesús González-Espejo es, junto Laura Fauqueur, cofundadoras del Instituto de Innovación Legal, una empresa especializada en asesorar a profesionales, despachos y organizaciones del sector jurídico en proyectos de innovación y transformación digital. Para ello se basan en 4 pilares: consultoría, formación, eventos e información.

Desde datos.gob.es hemos hablado con ella para que nos cuenten el papel de los datos abiertos a la hora de conseguir un sistema judicial más transparente y cercano.

¿Cuál es el impacto de los datos y las nuevas tecnologías en el sector jurídico? ¿Por qué es importante transformar este sector?

La tecnología y los datos pueden y van a transformar el sector de muchas formas. Por una parte, tecnología y datos impactan en el marco legal. En efecto, las nuevas tecnologías están exigiendo nuevas regulaciones y generando también nuevas fuentes de negocio para los abogados que se especializan y son capaces de asesorar sobre ellas.

Por otra parte, la tecnología permite al jurista gestionar mejor su trabajo y sus organizaciones. Y aunque quizás más tarde de lo que lo han hecho en otros sectores, hoy los juristas saben que pueden ser mucho más eficientes si usan tecnología para determinadas tareas, sobre todo aquellas donde el dato y su manejo son relevantes: gestión de asuntos; gestión de clientes; gestión de personas; gestión del conocimiento; gestión financiera y de predicción jurídica. El impacto de estas tecnologías en los profesionales del Derecho y en sus organizaciones es enorme.

Finalmente, hay servicios jurídicos que pueden ofrecerse para a través de tecnología, mejorando su prestación. Por ejemplo, los chatbots permiten facilitar el asesoramiento de forma más eficiente, y las herramientas de automatización de contratos, generarlos de forma sencilla y sin necesidad de apoyo profesional. Este tipo de tecnologías claramente impactarán en el mercado del empleo.

El Instituto de Innovación Legal busca ayudar a conseguir la transformación digital del sector a través de distintos proyectos. ¿Cuál es el papel de los datos abiertos en este proceso de transformación?

Creo que el Instituto de Innovación Legal ha sido uno de los primeros operadores privados que ha reivindicado la necesidad de que haya más datos abiertos. En el sector legal hay una serie de datos que son clave para el desarrollo de más y mejor Legal Tech: las sentencias, las resoluciones y otras informaciones que resultan de procedimientos jurídicos y que deben ser públicas. Muchos de los organismos que las custodian: el CGPJ, el CENDOJ, Registradores, Notariado, Ministerio de Justicia, Colegios de Abogados, etc. nos facilitan estupendos informes y estadísticas, pero no así los datos. En nuestra opinión, ese es el gran paso que es necesario dar para se pueda producir la verdadera “Revolución Legal Tech”, tal y como reivindiqué durante mi intervención en el Senado.

¿Qué es el Legal Design Thinking? ¿Qué ventajas puede aportar?

El Legal Design Thinking es una metodología, basada en el Design Thinking. El origen del Design Thinking se ubica en los años 50 y en la Universidad de Stanford en EE.UU., pero es realmente en los años 90, de la mano de David Kelley cuando comienza a concebirse tal y como hoy lo conocemos. En los años 90 también profesores de esta misma universidad comienzan a investigar en las aplicaciones de esta metodología al ámbito legal. Paralelamente a esta escuela norteamericana, en Helsinki, varios investigadores de distintas especializaciones (jurídica, diseño, etc.) desarrollan trabajos centrados sobre todo en el llamado Visual Design Thinking y su aplicación al sector legal.

Esta metodología ayuda a resolver problemas legales, entendiendo por tales, los que se refieren al funcionamiento del sistema legal o de los prestadores de servicios jurídicos, Legal Design Thinking (LDC). La palabra “problema” debemos entenderla no en el sentido tradicional, como algo negativo, sino en uno más amplio, como reto o situación susceptible de mejora a través de la creatividad. Esta actividad es el eje sobre el que se articula el Design Thinking. El otro eje principal de la disciplina del Design Thinking es el cliente, el usuario, el destinatario del servicio, del contrato, de la norma, de la sentencia. En resumen, el Legal Design Thinking es una disciplina que se encuadraría en la heurística y que tiene como objetivo principal, la búsqueda de soluciones a problemas a través de la creatividad poniendo siempre en el centro de la actividad a las personas.

La ventaja de esta disciplina es que es de gran utilidad para muchas de las necesidades que hoy tienen los despachos de abogados y otras organizaciones del sector legal como son la revisión de sus modelos de negocio; la identificación y el desarrollo de nuevos productos o servicios; la compresión del customer journey (viaje del cliente) para lograr satisfacer mejor las necesidades de éstos o el funcionamiento de sus equipos.

Uno de los retos para abordar la transformación digital del sector jurídico es la falta de personal con capacidades y conocimientos tecnológicos, algo que también sucede en otros sectores. ¿Cuáles son las capacidades necesarias y cómo se pueden adquirir?

Adquirir conocimientos tecnológicos no es fácil, pero es posible. Ya hay algunas obras completas que analizan en profundidad la Legal Tech, como este manual del que he tenido la suerte de ser coautora. Además, hay numerosas conferencias, congresos, etc. donde puede aprenderse sobre el tema.

Más complejo resulta sin embargo adquirir las habilidades necesarias como la gestión de proyectos; liderazgo; gestión del cambio; gestión del tiempo; etc. Las razones son que, por una parte, nuestro sector tiene su propia idiosincrasia y requiere formación hecha a medida; pero a la vez los juristas suelen estar escasos de tiempo y, en consecuencia, muchos cursos no logran el aforo suficiente. Así que no siempre es fácil encontrar oferta formativa adecuada.

También organizan hackatones, como #HackTheJustice (2017) y JustiApps (2014), donde, entre otras cuestiones, se busca desarrollar aplicaciones que ayuden a mejorar la eficiencia y la transparencia del sector. ¿Cómo ha sido la acogida de estos eventos? ¿Qué retos se han encontrado a la hora de acceder y reutilizar datos públicos jurídicos?

La acogida de estos eventos ha sido muy buena. De hecho, han contado con apoyos de muchas instituciones relevantes como el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Notariado y de empresas como Amazon, Banco de Santander, Ilunión, Everis, Thomson Reuters, WKE, etc. En las dos ediciones contamos con un número suficiente de participantes que además tenían perfiles muy distintos: entre los juristas había abogados, jueces, letrados de la administración de Justicia, estudiantes de Derecho, etc. Para todos ellos, trabajar durante un fin de semana con diseñadores y desarrolladores de apps, ha sido una experiencia única que a muchos les ha cambiado la vida. Varios de nuestros participantes han decidido dar un giro a sus vidas profesionales en parte tras su participación en nuestros hackáthones.

Cuando hicimos el primer hackathon, nos dimos cuenta de que no había casi datasets de nuestro campo e hicimos una ronda de llamadas para intentar conseguirlos. Las respuestas no fueron muy positivas. Desde nuestro primer hackathon no se han producido grandes cambios. Así que aún hay margen de trabajo para seguir pidiendo a las instituciones que tienen esos datos, que por favor, los abran.

¿Qué medidas consideran que son necesarias para fomentar la apertura y reutilización de datos abiertos legales?

La medida más importante parece a simple vista sencilla: todas las administraciones que sean responsables de datos susceptibles de convertirse en datasets deberían abrirlos. Comenzando por el Ministerio de Justicia y siguiendo por el CENDOJ o Registradores. Todos los datasets deberían estar inventariados de forma que quien desee localizarlos no tenga que dedicar días a su localización.

Para fomentar la reutilización, quizás podría organizarse un Legal Datathon una vez al año. Por supuesto, los hackáthones y ese tipo de actividades también ayudan y sería muy bueno que alguna institución pública quisiera organizarlos. Además, la creación de incubadoras Legal Tech en los colegios profesionales apoyaría a los emprendedores que reutilizan esos datos. Finalmente, formar en materia de datos, big data, transparencia, etc. a los alumnos de Derecho e incluso a los propios profesionales es quizás la medida más necesaria y práctica que podría implantarse, si se quiere fomentar que el sector legal no se quede atrás en materia de datos abiertos.

El Instituto de Innovación Legal también es una incubadora de proyectos Legal Tech. En base a su experiencia, ¿cómo es la situación en España en cuanto a innovación en el sector jurídico? ¿Podría comentarnos alguno de los proyectos que tienen entre manos?

La situación es mejor en algunos aspectos y peor en otros. España tiene una ventaja clara: el potencial del mercado de habla hispana. Y varias desventajas: falta de espíritu emprendedor en tecnología entre el colectivo de juristas; falta de apoyo institucional; falta de formación en las habilidades y conocimientos necesarios; etc. Sin embargo, yo soy optimista y creo que en España estamos tomando consciencia de que estamos ante un sector con un gran potencial y en los próximos años creo que podemos convertirnos en la cuna de muchas Legal Tech que transformarán a los profesionales y organizaciones jurídicas y la forma cómo hoy se prestan muchos servicios legales.

Entre los proyectos más relevantes que tenemos entre manos, está el lanzamiento del primer comparador de Legal Tech que va a ser una herramienta utilísima para cualquier despacho o profesional que desee conocer qué tecnología hay disponible en el mercado.

LAPSI, la Red Temática Europea sobre los Aspectos Legales de la Información del Sector Público, ha publicado en su página web la agenda del encuentro que esta plataforma organizará los próximos días 5 y 6 de mayo en la Universidad Bocconi de Milán (Italia).

Las jornadas están dedicadas, respectivamente, a analizar “Cómo la tecnología puede mejorar la reutilización de la información pública” y a debatir sobre “los actuales retos y nuevas oportunidades” del sector en la encrucijada actual.

La cita servirá, también, para la entrega del primer Premio LAPSI al mejor trabajo sobre las cuestiones legales que afectan a la reutilización de los datos públicos.