En 2010, tras el devastador terremoto de Haití, cientos de organizaciones humanitarias llegaron al país dispuestas a ayudar. Se encontraron con un obstáculo inesperado: no había mapas actualizados. Sin información geográfica fiable, coordinar recursos, localizar comunidades aisladas o planificar rutas seguras era casi imposible.

Ese vacío marcó un antes y un después: fue el momento en que la comunidad global de OpenStreetMap (OSM) demostró su enorme potencial humanitario. Más de 600 voluntarios de todo el mundo se organizaron y comenzaron a mapear Haití en tiempo récord. Este hecho impulsó el proyecto Humanitarian OpenStreetMap Team.

¿Qué es Humanitarian OpenStreetMap Team?

Humanitarian OpenStreetMap Team, conocida por el acrónimo HOT, es una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la vida de las personas mediante datos geográficos precisos y accesibles. Su labor está inspirada en los principios de OSM, el proyecto colaborativo que busca crear un mapa digital abierto, gratuito y editable por cualquiera.

La diferencia con OSM es que HOT se orienta específicamente a contextos donde la falta de datos afecta de manera directa a la vida de las personas: se trata de aportar datos y herramientas que permitan tomar decisiones más informadas en situaciones críticas. Es decir, aplica los principios del software y datos abiertos al mapeo colaborativo con impacto social y humanitario.

En este sentido, el equipo de HOT no sólo produce mapas: también facilita las herramientas, las capacidades técnicas e impulsa nuevas formas de trabajo para distintos actores que necesitan datos espaciales precisos. Su labor va desde la respuesta inmediata cuando ocurre un desastre hasta programas estructurales que fortalecen la resiliencia local ante desafíos como el cambio climático o la expansión urbana.

Cuatro zonas geográficas prioritarias

Aunque HOT no se limita a un único país o región, sí ha establecido áreas prioritarias donde sus esfuerzos de mapeo tienen un mayor impacto debido a la existencia de brechas significativas en los datos o a necesidades humanitarias urgentes. Actualmente trabaja en más de 90 países y organiza sus actividades a través de cuatro Hubs de Mapeo Abierto (centros regionales) que coordinan iniciativas según las necesidades locales:

- Asia-Pacífico: los desafíos incluyen desde desastres naturales frecuentes (como tifones y terremotos) hasta el acceso a zonas rurales remotas con poca cobertura cartográfica.

- África Oriental y Meridional: esta región enfrenta múltiples crisis entrelazadas (sequías, movimientos migratorios, deficiencias en infraestructura básica) por lo que contar con mapas actualizados es clave para la planificación sanitaria, la gestión de recursos y la respuesta a emergencias.

- África Occidental y Norte de África: en esta zona, HOT impulsa actividades que combinan el fortalecimiento de capacidades locales con proyectos tecnológicos, promoviendo la participación activa de comunidades en la creación de mapas útiles para su entorno.

- América Latina y el Caribe: con frecuencia afectada por huracanes, terremotos y riesgos volcánicos, esta región ha visto una adopción creciente de mapeo colaborativo tanto en respuesta a emergencias como en iniciativas de desarrollo urbano y resiliencia climática.

La elección de estas zonas prioritarias no es arbitraria: responde a contextos en los que la falta de datos abiertos puede limitar respuestas rápidas y efectivas, así como la capacidad de gobiernos y comunidades para planificar su futuro con información fiable.

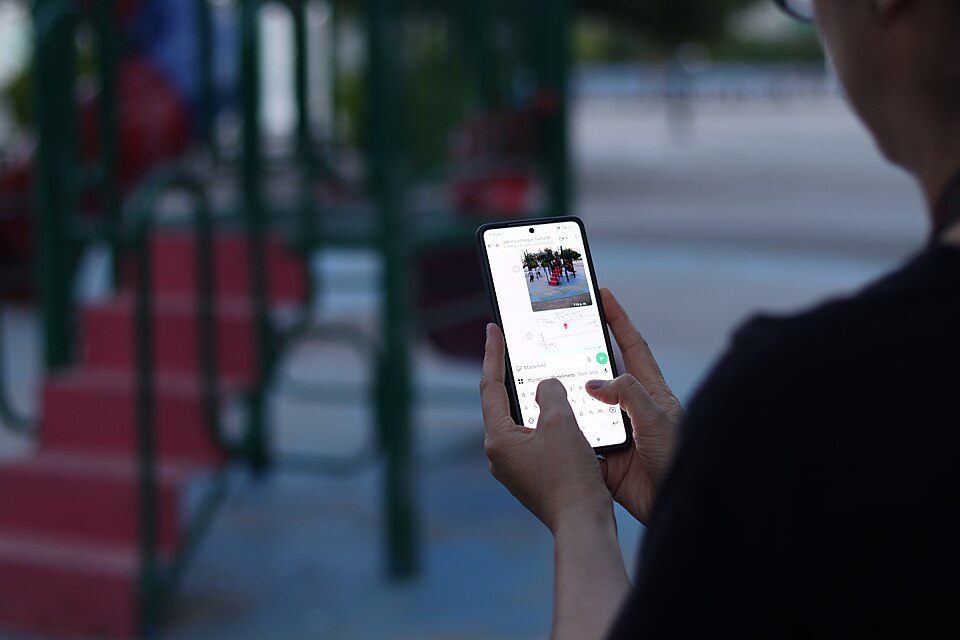

Herramientas de código abierto desarrolladas por HOT

Una parte esencial del impacto de HOT reside en las herramientas y plataformas de código abierto que facilitan el mapeo colaborativo y el uso de datos espaciales en escenarios reales. Para ello se desarrolló una Cadena de Valor de Mapeo E2E, la cual es la metodología central que permite a las comunidades pasar de la captura de imágenes y el mapeo al impacto. Esta cadena de valor respalda todos sus programas, garantizando que el mapeo sea un proceso transformador, basado en datos abiertos, educación y poder comunitario.

Estas herramientas no sólo apoyan el trabajo de HOT, sino que están disponibles para que cualquier persona o comunidad las utilice, adapte o amplíe. En concreto se han desarrollado herramientas para crear, acceder, gestionar, analizar y compartir datos de mapas abiertos. Puedes explorarlas en el Centro de Aprendizaje, un espacio de formación que ofrece desarrollo de capacidades, fortalecimiento de habilidades y un proceso de acreditación para personas y organizaciones interesadas. A continuación se describen estas herramientas:

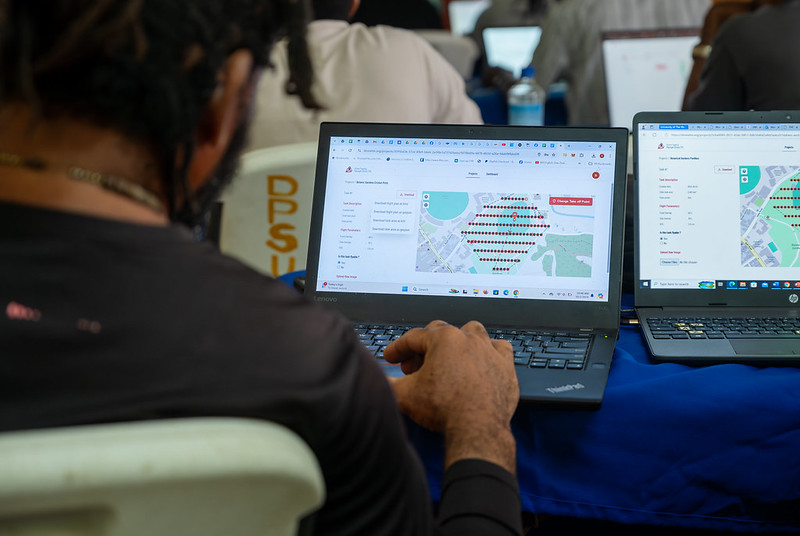

Permite planificar vuelos de drones para obtener imágenes aéreas actualizadas de alta resolución, algo fundamental cuando las imágenes comerciales son demasiado costosas. De esta forma, cualquier persona con acceso a un dron -incluidos modelos de bajo coste y de uso común-, puede contribuir a un repositorio global de imágenes libres y abiertas, lo que democratiza el acceso a datos geoespaciales críticos para la respuesta ante desastres, la resiliencia comunitaria y la planificación local.

La plataforma coordina a múltiples operadores y genera planes de vuelo automatizados para cubrir áreas de interés, lo que facilita la captura de imágenes 2D y 3D con precisión y eficiencia. Además, incluye planes de formación y promueve la seguridad y el cumplimiento de regulaciones locales, apoyando la gestión de proyectos, la visualización de datos y el intercambio colaborativo entre pilotos y organizaciones.

Figura 1. Captura Drone Tasking Manager (DroneTM). Fuente: Equipo Humanitario de OpenStreetMap (HOT).

Es una plataforma de código abierto que ofrece acceso a una biblioteca comunitaria de imágenes aéreas con licencia abierta, obtenidas desde satélites, drones u otras aeronaves. Cuenta con una interfaz sencilla donde se puede hacer zoom sobre un mapa para buscar imágenes disponibles. OAM permite tanto descargar como contribuir con nuevas imágenes, ampliando así un repositorio global de datos visuales que cualquiera puede usar y trazar en OpenStreetMap.

Todas las imágenes alojadas en OpenAerialMap están licenciadas bajo CC-BY 4.0, lo que significa que son de acceso público y pueden ser reutilizadas con atribución, facilitando su integración en aplicaciones de análisis geoespacial, proyectos de respuesta ante emergencias o iniciativas de planificación local. OAM se apoya en la Open Imagery Network (OIN) para estructurar y servir estas imágenes.

Facilita el mapeo colaborativo en OpenStreetMap. Su propósito principal es coordinar a miles de voluntarios de todo el mundo para añadir datos geográficos de forma organizada y eficiente. Para ello, divide un proyecto de mapeo grande en pequeñas “tareas” que pueden completarse rápidamente por personas que trabajan de forma remota.

El funcionamiento es sencillo: los proyectos se subdividen en cuadrículas, cada una asignable a un voluntario para que trace elementos como calles, edificios o puntos de interés en OSM. Cada tarea es validada por mappers experimentados para asegurar la calidad de los datos. La plataforma muestra claramente qué zonas aún necesitan mapeo o revisión, evitando duplicaciones y mejorando la eficiencia del trabajo colaborativo.

Figura 2. Captura Tasking Manager. Fuente: Equipo Humanitario de OpenStreetMap (HOT).

Utiliza inteligencia artificial para asistir el proceso de mapeo en OpenStreetMap con fines humanitarios. A través de modelos de computer vision, fAIr analiza imágenes satelitales o aéreas y sugiere la detección de elementos geográficos como edificios, caminos, cursos de agua o vegetación a partir de imágenes libres como las de OpenAerialMap. La idea es que los voluntarios puedan usar estas predicciones como asistencia para mapear más rápido y con mayor precisión, sin realizar importaciones masivas automatizadas, integrando siempre el juicio humano en la validación de cada elemento.

Una de las características más destacadas de fAIr es que la creación y entrenamiento de los modelos de IA está en manos de las propias comunidades mapeadoras: los usuarios pueden generar sus propios conjuntos de entrenamiento ajustados a su región o contexto, lo que ayuda a reducir sesgos de los modelos estándar y hace que las predicciones sean más relevantes para las necesidades locales.

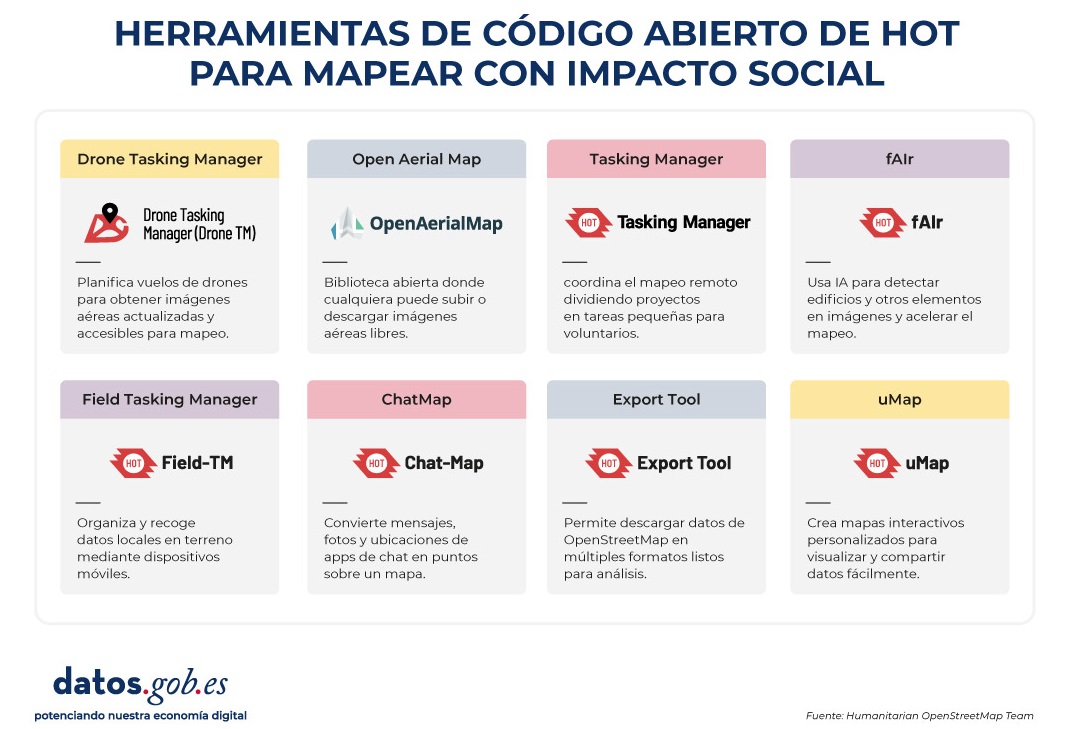

Es una aplicación móvil y web que facilita la coordinación de campañas de mapeo directamente en el terreno. Field-TM se usa junto con OpenDataKit (ODK), una plataforma de recolección de datos en Android que permite introducir información sobre el terreno usando los propios dispositivos móviles. Gracias a ella, los voluntarios pueden introducir información geoespacial verificada por observación local, como la finalidad de cada edificio (si es una tienda, un hospital, etc.).

La aplicación proporciona una interfaz para asignar tareas, seguir el avance y asegurar la consistencia de los datos. Su propósito principal es mejorar la eficiencia, organización y calidad del trabajo de campo al enriquecerlo con información local, así como reducir duplicidades, evitar zonas no cubiertas y permitir un seguimiento claro del progreso de cada colaborador en una campaña de mapeo.

Transforma conversaciones de aplicaciones de mensajería instantánea (como WhatsApp) en mapas interactivos. En muchas comunidades, especialmente en zonas propensas a desastres o con poca alfabetización tecnológica, las personas ya utilizan apps de chat para comunicarse y compartir su ubicación. ChatMap aprovecha esos mensajes exportados, extrae datos de ubicación junto con textos, fotos y videos, y los representa automáticamente sobre un mapa, sin necesidad de instalaciones complejas o conocimientos técnicos avanzados.

Esta solución funciona incluso en condiciones de conectividad limitada o sin conexión, basándose en la señal GPS del teléfono para registrar ubicaciones y almacenarlas hasta que se pueda subir la información.

Figura 3. Captura de ChatMap. Fuente: Equipo Humanitario de OpenStreetMap (HOT).

Facilitar el acceso y descarga de datos geoespaciales actualizados de OpenStreetMap en formatos útiles para análisis y proyectos. A través de esta plataforma web se puede seleccionar un área de interés en el mapa, elegir qué datos se quieren (como carreteras, edificios o servicios) y descargar esos datos en múltiples formatos, como GeoJSON, Shapefile, GeoPackage, KML o CSV. Esto permite usar la información en un software SIG (Sistemas de Información Geográfica) o integrarla directamente en aplicaciones personalizadas. También se pueden exportar todos los datos de una zona o descargar datos asociados a un proyecto concreto del Tasking Manager.

La herramienta está diseñada para ser accesible tanto a analistas técnicos como a personas que no son expertas en SIG: en cuestión de minutos se pueden generar extractos personalizados de OSM sin necesidad de instalar software especializado. También ofrece una API y métricas de calidad de datos.

Es una plataforma de creación de mapas interactivos de código abierto que permite a cualquier persona visualizar, personalizar y compartir datos geoespaciales fácilmente. Sobre una base de mapas de OpenStreetMap, uMap deja añadir capas personalizadas, marcadores, líneas y polígonos, administrar colores e íconos, importar datos en formatos comunes (como GeoJSON, GPX o KML) y elegir licencias para los datos, sin necesidad de instalar software especializado. Los mapas creados pueden incrustarse en sitios web o compartirse mediante enlaces.

La herramienta ofrece plantillas y opciones de integración con otras herramientas de HOT, como ChatMap y OpenAerialMap, para enriquecer los datos en el mapa.

Figura 4. Herramientas de código abierto de HOT para mapear con impacto social. Fuente: Equipo Humanitario de OpenStreetMap (HOT).

Todas estas herramientas están a disposición de las comunidades locales de todo el mundo. Desde HOT también se ofrece formación para fomentar su uso y mejorar el impacto de los datos abiertos en las respuestas humanitarias.

¿Cómo puedes sumarte al impacto de HOT?

HOT se construye junto a una comunidad global que impulsa el uso de datos abiertos para fortalecer la toma de decisiones y salvar vidas. Si representas a una organización, universidad, colectivo, agencia pública o iniciativa comunitaria y tienes una idea de proyecto o interés en una alianza, el equipo de HOT está abierto a explorar colaboraciones. Puedes escribirles a partnerships@hotosm.org.

Cuando las comunidades tienen acceso a datos precisos, herramientas abiertas y el conocimiento para generar información geoespacial de forma continua, se convierten en agentes informados, listos para tomar decisiones en cualquier situación. Están mejor preparadas para identificar riesgos climáticos, responder ante emergencias, resolver problemas locales y movilizar apoyo. El mapeo abierto, por tanto, no solo representa territorios: empodera a las personas para transformar su realidad con datos que pueden salvan vidas.

SUBSIDIA ONERIS (carga de subvenciones en latín) es una librería de applets que permiten el acceso masivo a datos del portal de la Base de Datos Nacional de Subvenciones desde Excel, empleando la ETL PowerQuery accediendo a la API oficial del SNPSAP, que se comparte con licencia CC BY-NC-SA 4.0.

Para su uso solo se requiere un conocimiento muy básico de Excel. Los applets disponibles son los siguientes:

• Inspector de minimis 2.0: Introduciendo uno o múltiples NIF de beneficiarios presenta como resultados todas las concesiones de minimis existentes en el Portal el día en que se efectúa la consulta, concedidas en los tres últimos años, ofreciendo la información transaccional de estas concesiones y diversos agregados e informes. Útil para comprobar los requisitos de acumulación trienal de minimis por beneficiario establecidos en los Reglamentos europeos de aplicación.

• Inspector de AdE 2.1: Introduciendo uno o múltiples NIF de beneficiarios presenta como resultados todas las concesiones de Ayudas de Estado existentes en el Portal el día en que se efectúa la consulta, ofreciendo la información transaccional de estas concesiones y diversos agregados e informes.

• Inspector de Concesiones - Todas 2.0: Introduciendo uno o múltiples NIF de beneficiarios presenta como resultados todas las concesiones de existentes en la pestaña Todas del Portal el día en que se efectúa la consulta, ofreciendo la información transaccional de estas concesiones y diversos agregados e informes.

• Consultor de Concesiones x Fecha (más de 10 000) 2.1: Introduciendo fecha de inicio y fin presenta como resultados todas las concesiones de existentes en la pestaña Concesiones-Todas del Portal para el periodo de referencia el día en que se efectúa la consulta, ofreciendo la información transaccional de estas concesiones y diversos agregados e informes. Conviene que los intervalos de tiempo no sean superiores al mes, ya que el gran número de concesiones puede hacer colapsar la descarga, dependiendo de los recursos de memoria del ordenador donde se ejecuta Excel y de la carga transaccional de los servidores.

• Consultor de Concesiones por Convocatoria (más de 10 000) 2.1: Para las convocatorias que tienen más de 10 000 concesiones, permite descargar todas estas, hasta 1.000.000 de concesiones. Solo se puede especificar un código de convocatoria.

• Consultor de AdE por fecha (más de 10 000) 2.1: Introduciendo fecha de inicio y fin presenta como resultados todas las concesiones de existentes en la pestaña Ayudas de Estado del Portal para el periodo de referencia el día en que se efectúa la consulta, ofreciendo la información transaccional de estas concesiones y diversos agregados e informes. Conviene que los intervalos de tiempo no sean superiores al año, ya que el gran número de concesiones puede hacer colapsar la descarga, dependiendo de los recursos de memoria del ordenador donde se ejecuta Excel y de la carga transaccional de los servidores.

• Consultor de minimis por fecha (más de 10 000) 2.1: Introduciendo fecha de inicio y fin presenta como resultados todas las concesiones de existentes en la pestaña de minimis del Portal para el periodo de referencia el día en que se efectúa la consulta, ofreciendo la información transaccional de estas concesiones y diversos agregados e informes. Conviene que los intervalos de tiempo no sean superiores al año, ya que el gran número de concesiones puede hacer colapsar la descarga, dependiendo de los recursos de memoria del ordenador donde se ejecuta Excel y de la carga transaccional de los servidores.

• Consultor de Ayudas de Estado multi SA (menos de 10 000) 2.0: Introduciendo una o múltiples referencias de medidas de AdE (SA.number) presenta como resultados todas las concesiones de Ayudas de Estado existentes en el Portal el día en que se efectúa la consulta para esas medidas, ofreciendo la información transaccional de estas concesiones y diversos agregados e informes. Si alguna medida (SA.number) tiene más de 10 000 concesiones, solo descarga las 10 000 primeras, así que no debe usarse en ese caso. Si alguna SA tiene más de 10 000 concesiones, puede usarse el Consultor de Concesiones x Convocatoria multi código. Para ello antes debe averiguar las convocatorias que se han formalizado respecto a esa medida SA.

• Consultor de Concesiones x Convocatoria multi código (menos de 10 000) 2.1: Introduciendo uno o múltiples códigos BDNS de convocatorias, presenta como resultados todas las concesiones de esas convocatorias existentes en el Portal el día en que se efectúa la consulta ofreciendo la información transaccional de estas concesiones y diversos agregados e informes.

Si alguna convocatoria tiene más de 10 000 concesiones, solo descarga las 10 000 primeras, así que no debe usarse en ese caso.

MOVACTIVA es una plataforma digital desarrollada por el Departamento de Geografía de la Universitat Autònoma de Barcelona, que funciona como un atlas interactivo centrado en la movilidad activa, es decir, al transporte de personas utilizando medios no motorizados, como caminar o andar en bicicleta. El atlas recoge información de cinco ciudades españolas: Barcelona, Granada, Madrid, Palma de Mallorca y Valencia.

El proyecto cartografía cinco indicadores urbanos determinantes para la movilidad activa, basándose en 57 variables georreferenciadas:

- Densidades urbanas para la caminabilidad

- Ciclabilidad

- Presencia de espacios verdes

- vitalidad urbana

- Ciudad de los 15 minutos

La combinación de estos cinco elementos permite crear un indicador objetivo y estandarizado: el Indicador Global de Movilidad Activa.

De forma adicional, la web también ofrece información sobre:

- Micromovilidad, que incluye modos de transporte eléctricos, pequeños y ligeros (Vehículos de Movilidad Personal o VMP), como bicicletas y patinetes eléctricos, hoverboards, segways y monoruedas.

- Intermodalidad, que implica el uso de dos o más modos de transporte dentro del marco de un solo viaje.

Para acercar la información a los usuarios, cuenta con un visor interactivo que permite explorar datos geográficos de forma visual, facilitando la comparación entre ciudades y promoviendo un enfoque urbano más saludable y sostenible. Los indicadores se superponen sobre mapas base de acceso abierto como la ortofotografía del PNOA (del IGN) y OpenStreetMap.

Los datos abiertos tienen un gran potencial para transformar la forma en que interactuamos con nuestras ciudades. Al estar disponibles para toda la ciudadanía, permiten desarrollar aplicaciones y herramientas que dan respuesta a retos urbanos como la accesibilidad, la seguridad vial o la participación ciudadana. Facilitar el acceso a esta información no solo impulsa la innovación, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida en los entornos urbanos.

Este potencial cobra aún más relevancia si consideramos el contexto actual. El crecimiento urbano acelerado ha traído consigo nuevos desafíos, especialmente en materia de salud pública. Según datos de las Naciones Unidas, se estima que para 2050 más del 68% de la población mundial vivirá en ciudades. Por lo tanto, el diseño de entornos urbanos saludables es una prioridad en la que los datos abiertos se consolidan como una herramienta clave: permiten planificar ciudades más resilientes, inclusivas y sostenibles, poniendo el bienestar de las personas en el centro de las decisiones. En este post, te contamos qué son los entornos urbanos saludables y cómo pueden los datos abiertos ayudar a construirlos y mantenerlos.

¿Qué son los Entornos urbanos saludables? Usos y ejemplos

Los entornos urbanos saludables van más allá de la simple ausencia de contaminación o ruido. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estos espacios deben promover activamente estilos de vida saludables, facilitar la actividad física, fomentar la interacción social y garantizar el acceso equitativo a servicios básicos. Como establece la "Guía para planificar ciudades saludables" del Ministerio de Sanidad, estos entornos se caracterizan por tres elementos clave:

-

Ciudades pensadas para caminar: deben ser espacios que prioricen la movilidad peatonal y ciclista, con calles seguras, accesibles y confortables que inviten al desplazamiento activo.

-

Incorporación de la naturaleza: integran zonas verdes, infraestructura azul y elementos naturales que mejoran la calidad del aire, regulan la temperatura urbana y ofrecen espacios de recreo y descanso.

-

Espacios de encuentro y convivencia: cuentan con áreas que facilitan la interacción social, reducen el aislamiento y fortalecen el tejido comunitario.

El papel de los datos abiertos en entornos urbanos saludables

En este escenario, los datos abiertos actúan como el sistema nervioso de las ciudades inteligentes, proporcionando información valiosa sobre patrones de uso, necesidades ciudadanas y efectividad de las políticas públicas. En concreto, en el ámbito de los espacios urbanos saludables son especialmente útiles los datos de:

-

Análisis de patrones de actividad física: los datos de movilidad, uso de instalaciones deportivas y frecuentación de espacios verdes revelan dónde y cuándo los ciudadanos son más activos, identificando oportunidades para optimizar la infraestructura existente.

-

Monitorización de la calidad ambiental: los sensores urbanos que miden la calidad del aire, los niveles de ruido y la temperatura proporcionan información en tiempo real sobre las condiciones de salubridad de diferentes áreas urbanas.

-

Evaluación de accesibilidad: el transporte público, la infraestructura peatonal y la distribución de servicios permiten identificar barreras al acceso y diseñar soluciones más inclusivas.

-

Participación ciudadana informada: las plataformas de datos abiertos facilitan procesos participativos donde los ciudadanos pueden contribuir con información local y colaborar en la toma de decisiones.

El ecosistema español de datos abiertos cuenta con sólidas plataformas que alimentan proyectos de espacios urbanos saludables. Por ejemplo, el Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid ofrece información en tiempo real sobre la calidad del aire así como un inventario completo de zonas verdes. También Barcelona publica datos sobre calidad del aire, incluyendo las ubicaciones y características de las estaciones de medida.

Estos portales no solo almacenan información, sino que la estructuran de manera que desarrolladores, investigadores y ciudadanos puedan crear aplicaciones y servicios innovadores.

Casos de uso: aplicaciones que reutilizan datos abiertos

Varios proyectos demuestran cómo los datos abiertos se traducen en mejoras tangibles para la salud urbana. Por un lado, podemos destacar algunas aplicaciones o herramientas digitales como:

-

AQI Air Quality Index: utiliza datos gubernamentales para ofrecer información en tiempo real sobre la calidad del aire en diferentes ciudades españolas.

-

GV Aire: procesa datos oficiales de calidad atmosférica para generar alertas y recomendaciones ciudadanas.

-

Índice de Calidad del Aire Nacional: centraliza información de estaciones de medición de todo el país.

-

Valencia Verde: utiliza datos municipales para mostrar ubicación y características de parques y jardines de Valencia.

Por otro lado, existen iniciativas que combinan datos abiertos multisectoriales para ofrecer soluciones que mejoran la interacción entre urbe y ciudadanía. Por ejemplo:

-

Programa Supermanzanas: utiliza mapas que muestran los niveles de contaminación de calidad del aire y datos de tráfico disponibles en formatos abiertos como CSV y GeoPackage de Barcelona Open Data y el Ajuntament de Barcelona para identificar calles donde la reducción del tráfico rodado puede maximizar los beneficios para la salud, creando espacios seguros para peatones y ciclistas.

-

La plataforma DataActive: busca establecer una infraestructura internacional en la que participen investigadores, entidades deportivas públicas y privadas. Las temáticas que aborda incluyen la gestión del territorio, el urbanismo, la sostenibilidad, la movilidad, la calidad del aire y la justicia ambiental. Su objetivo es promover entornos urbanos más activos, saludables y accesibles mediante la implementación de estrategias basadas en el open data y la investigación.

La disponibilidad de datos se complementa con herramientas avanzadas de visualización. La Infraestructura de Datos Espaciales de Madrid (IDEM) ofrece visores geográficos especializados en calidad del aire y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ofrece el callejero nacional CartoCiudad con información de todas las ciudades de España.

Gobernanza efectiva y ecosistema de innovación

No obstante, la efectividad de estas iniciativas depende de nuevos modelos de gobernanza que integren múltiples actores. Para lograr una correcta coordinación entre administraciones públicas de diferentes niveles, empresas privadas, organizaciones del tercer sector y ciudadanía es esencial contar con datos abiertos de calidad.

Los datos abiertos no solo alimentan aplicaciones específicas, sino que crean un ecosistema completo de innovación. Desarrolladores independientes, startups, centros de investigación y organizaciones ciudadanas utilizan estos datos para:

-

Desarrollar estudios de impacto en salud urbana.

-

Crear herramientas de planificación participativa.

-

Generar alertas tempranas sobre riesgos ambientales.

-

Evaluar la efectividad de políticas públicas.

-

Diseñar servicios personalizados según las necesidades de diferentes grupos poblacionales.

Los proyectos de espacios urbanos saludables basados en datos abiertos generan múltiples beneficios tangibles:

-

Eficiencia en la gestión pública: los datos permiten optimizar la asignación de recursos, priorizar intervenciones y evaluar su impacto real sobre la salud ciudadana.

-

Innovación y desarrollo económico: el ecosistema de datos abiertos estimula la creación de startups y servicios innovadores que mejoran la calidad de vida urbana, como demuestran las múltiples aplicaciones disponibles en datos.gob.es.

-

Transparencia y participación: la disponibilidad de datos facilita el control ciudadano y fortalece los procesos democráticos de toma de decisiones.

-

Evidencia científica: los datos sobre salud urbana contribuyen al desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia y al avance del conocimiento científico.

-

Replicabilidad: las soluciones exitosas pueden adaptarse y replicarse en otras ciudades, acelerando la transformación hacia entornos urbanos más saludables.

En definitiva, el futuro de nuestras ciudades depende de nuestra capacidad para integrar tecnología, participación ciudadana y políticas públicas innovadoras. Los ejemplos analizados demuestran que los datos abiertos no son solo información; son la base para construir entornos urbanos que promuevan activamente la salud, la equidad y la sostenibilidad.

En los últimos años, las iniciativas de datos abiertos han transformado la forma en que, tanto instituciones públicas como organizaciones privadas, gestionan y comparten la información. La adopción de los principios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) ha sido clave para garantizar que los datos generen un impacto positivo, maximizando su disponibilidad y su reutilización.

Sin embargo, en contextos de vulnerabilidad (como pueblos indígenas, minorías culturales o territorios en situación de riesgo) surge la necesidad de incorporar un marco ético que garantice que la apertura de datos no derive en perjuicios ni profundice las desigualdades. Aquí es donde entran en juego los principios CARE (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics), propuestos por el Global Indigenous Data Alliance (GIDA), que complementan y enriquecen el enfoque FAIR.

Es importante señalar que, aunque los principios CARE surgen en el contexto de las comunidades indígenas (para asegurar una soberanía efectiva de los pueblos indígenas sobre sus datos y su derecho a generar valor de acuerdo con sus propios valores), estos pueden extrapolarse a otros escenarios diferentes. De hecho, estos principios son muy útiles en cualquier situación donde los datos se recolecten en territorios con algún tipo de vulnerabilidad social, territorial, medioambiental o, incluso, cultural.

Este artículo explora cómo los principios CARE pueden integrarse en las iniciativas de datos abiertos generando un impacto social sobre la base de un uso responsable que no perjudique a comunidades vulnerables.

Los principios CARE en detalle

Los principios CARE ayudan a garantizar que las iniciativas de datos abiertos no se limiten a aspectos técnicos, sino que incorpore también consideraciones sociales, culturales y éticas. En concreto, los cuatro principios CARE son los siguientes:

- Collective Benefit (beneficio colectivo): los datos deben usarse para generar un beneficio que sean compartido de manera justa entre todas las partes involucradas. De esta manera, la apertura de datos debería apoyar el desarrollo sostenible, el bienestar social y el fortalecimiento cultural de una comunidad vulnerable, por ejemplo, evitando prácticas relacionadas con los datos abiertos que solo favorezcan a terceros.

-

Authority to Control (autoridad para controlar): las comunidades vulnerables tienen el derecho a decidir cómo se recopilan, gestionan, comparten y reutilizan los datos que generan. Este principio reconoce la soberanía de los datos y la necesidad de respetar sistemas de gobernanza propios, en lugar de imponer criterios externos.

-

Responsibility (responsabilidad): quienes gestionan y reutilizan los datos deben actuar con responsabilidad hacia las comunidades involucradas, reconociendo posibles impactos negativos y aplicando medidas para mitigarlos. Esto incluye prácticas como la consulta previa, la transparencia en el uso de los datos y la creación de mecanismos de rendición de cuentas.

-

Ethics (ética): la dimensión ética exige que la apertura y reutilización de los datos respete los derechos humanos, los valores culturales y la dignidad de las comunidades. No se trata únicamente de cumplir con la legalidad, sino de ir más allá, aplicando principios éticos a través de un código deontológico.

En conjunto, estos cuatro principios ofrecen una guía para gestionar los datos abiertos de manera más justa y responsable, respetando la soberanía y los intereses de las comunidades a las que esos datos se refieren.

CARE y FAIR: principios complementarios para datos abiertos que trascienden

Los principios CARE y FAIR no son opuestos, sino que operan en planos distintos y complementarios:

-

FAIR se centra en la facilitar técnicamente el consumo de datos.

-

CARE introduce la dimensión social y ética (incluso cultural considerando comunidades vulnerables concretas).

Los principios FAIR se enfocan en las dimensiones técnicas y operativas de los datos. Es decir, los datos que cumplen estos principios son fácilmente localizables, están disponibles sin barreras innecesarias y con identificadores únicos, usan estándares para asegurar la interoperabilidad y pueden utilizarse en distintos contextos para fines diferentes de los que fueron pensados en un principio.

No obstante, los principios FAIR no abordan directamente cuestiones de justicia social, soberanía ni ética. En particular, estos principios no contemplan que los datos pueden representar conocimientos, recursos o identidades de comunidades que históricamente han sufrido exclusión o explotación o de comunidades relacionadas con territorios con valores medioambientales, sociales o culturales únicos. Para ello, se pueden utilizar los principios CARE, que complementan a los principios FAIR, agregando una base ética y de gobernanza comunitaria a cualquier iniciativa de datos abiertos.

De esta forma, una estrategia de datos abiertos que aspire a ser socialmente justa y sostenible debe articular ambos principios. FAIR sin CARE corre el riesgo de invisibilizar derechos colectivos promoviendo una reutilización de datos poco ética. Por otro lado, CARE sin FAIR puede limitar el potencial de interoperabilidad y reutilización, haciendo los datos inservibles para generar un beneficio positivo en una comunidad o territorio vulnerable.

Un ejemplo ilustrativo se encuentra en la gestión de datos sobre biodiversidad en un área natural protegida. Mientras los principios FAIR aseguran que los datos puedan integrarse con diversas herramientas para ser ampliamente reutilizados (por ejemplo, en investigaciones científicas), los principios CARE recuerdan que los datos sobre especies y los territorios en los que habitan pueden tener implicaciones directas para las comunidades que viven en (o cerca de) esa área natural protegida. Por ejemplo, hacer públicos los puntos exactos donde se encuentran especies en peligro de extinción en un área natural protegida, podría facilitar su explotación ilegal en lugar de su conservación, lo que obliga a definir cuidadosamente cómo, cuándo y bajo qué condiciones se comparten esos datos.

Veamos ahora cómo en este ejemplo se podrían cumplir los principios CARE:

-

En primer lugar, los datos sobre biodiversidad deben usarse para proteger los ecosistemas y fortalecer a las comunidades locales, generando beneficios en forma de conservación, turismo sostenible o educación ambiental, en lugar de favorecer intereses privados aislados (es decir, principio de beneficio colectivo).

-

En segundo lugar, las comunidades que habitan cerca del área natural protegida o dependen de esos recursos tienen derecho a decidir cómo se gestionan los datos sensibles, por ejemplo, exigir que la ubicación de ciertas especies no se publique de forma abierta o se publique de manera agregada (es decir, principio de autoridad).

-

Por otra parte, las personas encargadas de la gestión de estas áreas protegidas del parque deben actuar con responsabilidad, estableciendo protocolos para evitar daños colaterales (como la caza furtiva) y garantizando que los datos se usen de manera coherente con los objetivos de conservación (esto es, principio de responsabilidad).

-

Finalmente, la apertura de estos datos debe guiarse por principios éticos, priorizando la protección de la biodiversidad y los derechos de las comunidades locales frente a intereses económicos (o incluso académicos) que puedan poner en riesgo los ecosistemas o las poblaciones que dependen de ellos (principio de ética).

Cabe destacar que varias iniciativas internacionales, como la justicia de datos ambientales indígenas relacionada con el International Indigenous Data Sovereignty Movement y el Research Data Alliance (RDA) a través del Care Principles for Indigenous Data Governance, ya promueven la adopción conjunta de CARE y FAIR como base de iniciativas de datos más equitativas.

Conclusiones

Garantizar los principios FAIR es esencial para que los datos abiertos generen valor a través de su reutilización. Sin embargo, las iniciativas de datos abiertos deben ir acompañadas de un compromiso firme con la justicia social, la soberanía de las comunidades vulnerables y la ética. Solo la integración de los principios CARE junto a los FAIR permitirá impulsar prácticas de datos abiertos verdaderamente justas, equitativas, inclusivas y responsables.

Jose Norberto Mazón, Catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

El feminicidio, definido como el asesinato de mujeres por razones de género, sigue siendo una de las formas más extremas de violencia. En 2023, se estima que aproximadamente 85.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el mundo y de estas, el 60% murieron a manos de parejas íntimas o familiares, lo que equivale a 140 víctimas diarias en su entorno cercano. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), el feminicidio se genera en un contexto de desigualdad, discriminación y relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres.

No obstante, las cifras anteriores son una estimación, ya que la obtención de datos sobre esta materia no es sencilla y supone una serie de retos. En este artículo vamos a comentar esos desafíos, y presentar ejemplos y buenas prácticas de las asociaciones ciudadanas que trabajan por impulsar su calidad y cantidad.

Retos a la hora de recopilar datos sobre feminicidios

La comparación internacional sobre feminicidio enfrenta principalmente dos grandes asuntos: la ausencia de una definición común y la falta de estandarización.

-

Ausencia de definición común

Existen diferencias legales y conceptuales importantes entre los países en cuanto a la definición del feminicidio. En América Latina, muchos países han incorporado el feminicidio como delito específico, aunque con variaciones sustanciales en los criterios legales y en la amplitud de la definición. En contraste, en Europa no existe aún una definición homogénea de feminicidio, como subraya el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE). En muchos casos, los asesinatos de mujeres por motivos de género se registran como homicidios generales o violencia doméstica, lo que invisibiliza el fenómeno y dificulta la comparación internacional.

Esta ausencia de una definición legal y conceptual común impide la comparación directa de cifras, así como el análisis regional. Además, la falta de homogeneidad metodológica provoca que las cifras de feminicidio se diluyan entre las de homicidios generales, subestimando la magnitud real del problema y dificultando el diseño de políticas públicas efectivas.

En este sentido, es necesario un esfuerzo internacional por homologar definiciones. De esa forma se podrá dimensionar el verdadero alcance del problema y combatir de manera efectiva.

-

Falta de estandarización

La falta de estandarización en la recolección y publicación de datos genera profundas diferencias en la disponibilidad, apertura y calidad de la información entre países. Como en otros muchos ámbitos, los datos abiertos y estandarizados sobre feminicidios podrían ayudar a comprender el fenómeno y facilitar la implementación de políticas públicas efectivas. Sin embargo, hoy en día existe disparidad en la recogida y publicación de datos.

Actualmente, la disponibilidad de datos sobre feminicidio es desigual entre países. Nos encontramos casos en los que los datos hacen referencia a periodos diferentes, o que presentan variaciones debido a las diversas metodologías, definiciones y fuentes:

- Hay países que ofrecen datos accesibles a través de plataformas gubernamentales y/o observatorios oficiales. En estos casos, los datos provienen de organismos públicos como ministerios, institutos nacionales de estadística, observatorios de violencia de género y cortes supremas, lo que garantiza mayor fiabilidad y continuidad en la publicación de estadísticas, aunque su cobertura y metodología varían ampliamente.

- En otros casos, los datos son parciales o provienen de organizaciones no gubernamentales (ONG), observatorios independientes, redes periodísticas y académicas. Estos organismos suelen recurrir a recuentos hemerográficos o monitoreo de medios, para completar los datos institucionales. Organismos multilaterales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ONU Mujeres y las redes europeas de periodismo de datos intentan armonizar y comparar cifras, aunque reconocen las limitaciones derivadas de la diversidad de definiciones y metodologías.

Esta falta de un sistema unificado genera la necesidad de una triangulación de la información y produce discrepancias en las cifras reportadas. Además, dificulta obtener una visión más completa del fenómeno.

Por ello, es necesaria una estandarización en la recopilación de datos que permita contar con datos fiables y comparables para conocer la magnitud real del problema, evaluar la eficacia de las políticas públicas o diseñar estrategias de prevención efectivas.

A estos retos, habría que sumar:

- Falta de infraestructura tecnológica: sistemas judiciales y policiales desconectados generan duplicaciones u omisiones.

- Actualizaciones irregulares: muy pocos publican datos trimestrales, esenciales para políticas preventivas.

Ejemplos de iniciativas ciudadanas que recopilan datos de feminicidio

Con el fin de responder a problemática mundial, han surgido iniciativas ciudadanas y académicas que construyen bases de datos alternativas, visibilizando la violencia de género. Para ello, las organizaciones feministas y activistas han adoptado herramientas tecnológicas para rastrear feminicidios.

Un ejemplo es el Data Against Feminicide (DAF), que equipa a activistas con sistemas de alertas por correo electrónico basados en algoritmos de aprendizaje automático. La plataforma desarrolla algoritmos de machine learning que ayudan a escanear más de 50.000 fuentes diarias de noticias en varios idiomas para identificar posibles casos de feminicidio, priorizando las regiones de interés de las activistas y permitiendo que estas añadan fuentes locales. A diferencia de los sistemas genéricos, el enfoque de DAF es colaborativo: los participantes entrenan los algoritmos, revisan los resultados y corrigen sesgos, incluyendo la identificación de transfeminicidios o la interpretación de lenguaje sesgado en los medios. Así, la tecnología no reemplaza el análisis humano, sino que reduce la carga de trabajo y permite focalizar esfuerzos en la verificación y contextualización de los casos.

Aunque la transparencia y los datos abiertos son un primer paso, los proyectos ciudadanos como los apoyados por el DAF operan con criterios adicionales que enriquecen los resultados:

- Datos con memoria: cada registro incluye nombre, historia personal y contexto comunitario.

- Transparencia radical: utilizan metodologías y herramientas de código abierto.

- Justicia restaurativa: los datos alimentan campañas de incidencia y acompañamiento a familias.

Asimismo, el DAF destaca la necesidad de proteger y cuidar a las personas que recaban estos datos, dado el impacto emocional que implica su labor. Así, se visibiliza también la dimensión humana y ética del trabajo con datos sobre feminicidio.

Otro ejemplo es Feminicidio Uruguay, que ha documentado casos desde 2001 mediante monitoreo de prensa y colaboración con la Coordinadora de Feminismos. Sus hallazgos clave incluyen que el 78% de los agresores eran conocidos de la víctima; que el 42% de los feminicidios ocurrieron en el hogar, y que solo el 15% de las víctimas había realizado denuncia previa. Este proyecto inspiró la creación del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, que desde 2017 publica datos abiertos anuales con detalles de víctimas, agresores y contexto de los casos.

Además de las iniciativas por países, también encontramos iniciativas supranacionales que tratan de unificar datos en diversas regiones. Iniciativas como el Estándar Regional de Datos de Femicidios (ILDA) buscan superar estas barreras mediante:

- Protocolos unificados de recolección.

- Plataformas colaborativas de entrenamiento técnico.

- Alianzas intergubernamentales para validación jurídica.

El caso de España

Ante esta situación internacional, España se presenta como un caso pionero en la materia. Desde 2022, se contabilizan oficialmente todos los tipos de feminicidios, no solo los cometidos por parejas o exparejas, sino también los familiares, sexuales, sociales y vicarios. El principal portal español de datos estadísticos sobre feminicidio es el portal estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, disponible en una web dedicada. Este espacio reúne datos oficiales sobre feminicidios y violencia de género, permitiendo consultar, cruzar y descargar información en diferentes formatos, y es la referencia institucional para el seguimiento y análisis de estos crímenes en España. Esta nueva metodología responde al cumplimiento del Convenio de Estambul y busca reflejar la totalidad de la violencia extrema contra las mujeres.

La colaboración con la sociedad civil y personas expertas ha sido clave para definir tipologías y mejorar la calidad y apertura de los datos. El acceso ciudadano es amplio y los datos se difunden en informes, conjuntos de datos y boletines públicos.

Conclusión

En resumen, la apertura y estandarización de los datos sobre feminicidio no solo son herramientas técnicas, sino también actos de justicia y memoria colectiva. Allí donde los Estados colaboran con la sociedad civil, los datos resultan más completos, transparentes y útiles para la prevención y la rendición de cuentas. Sin embargo, la persistencia de vacíos y metodologías dispares en muchos países siguen dificultando una respuesta global efectiva ante el feminicidio. Superar estos retos requiere fortalecer la colaboración internacional, adoptar estándares comunes y garantizar la participación de quienes documentan y acompañan a las víctimas. Solo así los datos podrán transformar la indignación en acción y contribuir a erradicar una de las formas más extremas de violencia de género.

Contenido elaborado por Miren Gutiérrez, Doctora e investigadora en la Universidad de Deusto, experta en activismo de datos, justicia de datos, alfabetización de datos y desinformación de género. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor

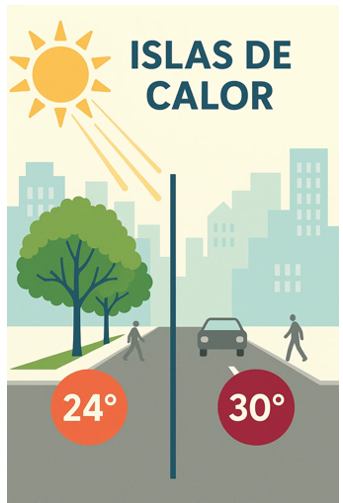

Las ciudades concentran más de dos tercios de la población europea y consumen alrededor del 80 % de la energía. En este contexto, el cambio climático está teniendo un impacto particularmente severo en los entornos urbanos, no solo por su densidad, sino por sus características constructivas, su metabolismo energético y la escasez de vegetación en muchas zonas consolidadas. Uno de los efectos más visibles y preocupantes es el fenómeno conocido como isla de calor urbana (UHI, por sus siglas en inglés).

Las islas de calor se producen cuando la temperatura en las zonas urbanas es significativamente más alta que en las zonas rurales o periurbanas cercanas, especialmente durante la noche. Este diferencial térmico puede superar fácilmente los cinco grados centígrados en determinadas condiciones. Las consecuencias de este fenómeno van más allá del malestar térmico: afecta directamente a la salud, la calidad del aire, el consumo energético, la biodiversidad urbana y la equidad social.

En los últimos años, la disponibilidad de datos abiertos —especialmente datos geoespaciales— ha permitido caracterizar, mapear y analizar las islas de calor urbanas con una precisión sin precedentes. Este artículo explora cómo estos datos pueden ser utilizados para diseñar soluciones urbanas adaptadas al cambio climático, tomando como eje la mitigación de las islas de calor.

Qué son las islas de calor urbanas y por qué se producen

Una isla de calor urbana es un fenómeno térmico que se genera cuando la infraestructura urbana absorbe y retiene más calor que las zonas no urbanizadas. Esta acumulación de calor se debe a varios factores que actúan de forma sinérgica:

- La presencia de materiales como asfalto, hormigón o ladrillo, que tienen una alta capacidad de absorción térmica.

- La escasez de vegetación, que limita el enfriamiento natural por evapotranspiración.

- La morfología urbana (altura y disposición de los edificios), que puede obstaculizar la ventilación natural.

- Las emisiones de calor derivadas de la actividad humana (vehículos, climatización o procesos industriales).

- La impermeabilización del suelo, que impide la infiltración de agua y reduce el efecto termorregulador del subsuelo húmedo.

El resultado es que muchas ciudades, especialmente en latitudes mediterráneas, se convierten en auténticos sumideros de calor durante los meses cálidos. Este fenómeno no afecta por igual a todos los barrios: los más vulnerables son, con frecuencia, los más densamente construidos, con menos arbolado y con una mayor proporción de población en situación de pobreza energética.

Figura 1. Elemento ilustrativo sobre las islas de calor.

El papel clave de los datos para entender y combatir las islas de calor

Para intervenir eficazmente en las islas de calor es necesario saber dónde, cuándo y cómo se producen. A diferencia de otros riesgos naturales, el efecto isla de calor no es visible a simple vista, y su intensidad varía según la hora del día, la época del año y las condiciones meteorológicas concretas. Por tanto, requiere una base de conocimiento sólida y dinámica, que solo se puede construir mediante la integración de datos diversos, actualizados y territorializados.

En este punto, los datos geoespaciales abiertos son una herramienta fundamental. A través de imágenes satelitales, mapas urbanos, datos meteorológicos, cartografía catastral y otros conjuntos accesibles al público, es posible construir modelos térmicos urbanos, identificar zonas críticas, estimar exposiciones diferenciales y evaluar el impacto de las medidas adoptadas.

A continuación, se detallan las principales categorías de datos que permiten abordar el fenómeno de las islas de calor desde una perspectiva territorial e interdisciplinar.

Tipologías de datos geoespaciales aplicables al estudio del fenómeno

1. Datos satelitales de observación de la Tierra

Los sensores térmicos embarcados en satélites como Landsat 8/9 (NASA/USGS) o Sentinel-3 (Copernicus) permiten generar mapas de temperatura superficial urbana con resoluciones que oscilan entre los 30 y los 1.000 metros. Aunque estas imágenes tienen limitaciones espaciales y temporales, son suficientes para detectar patrones y tendencias, sobre todo si se combinan con series temporales.

Estos datos, accesibles a través de plataformas como el Copernicus Open Access Hub o el USGS EarthExplorer, son fundamentales para realizar estudios comparativos entre ciudades o para observar la evolución temporal de una misma zona.

2. Datos meteorológicos urbanos

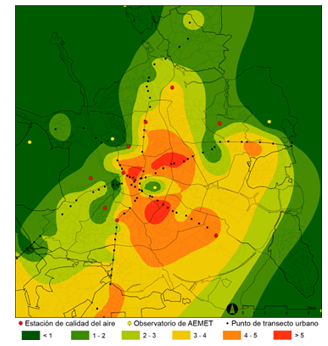

La red de estaciones de AEMET, junto con otras estaciones automáticas gestionadas por comunidades autónomas o ayuntamientos, permite analizar la evolución de las temperaturas del aire en diferentes puntos urbanos. En algunos casos, también se dispone de sensores ciudadanos o redes de sensores distribuidos en el espacio urbano que permiten generar mapas de calor en tiempo real con alta resolución.

3. Cartografía urbana y modelos digitales del terreno

Los modelos digitales de superficie (DSM), modelos digitales del terreno (DTM) y cartografías derivadas del LIDAR permiten estudiar la morfología urbana, la densidad edificatoria, la orientación de las calles, la pendiente del terreno y otros factores que afectan a la ventilación natural y la acumulación de calor. En España, estos datos son accesibles a través del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).

4. Bases de datos de cobertura y uso de suelo

Las bases de datos como Corine Land Cover del Programa Copernicus, o los mapas de ocupación del suelo a nivel autonómico permiten distinguir entre zonas urbanizadas, zonas verdes, superficies impermeables y cuerpos de agua. Esta información es clave para calcular el grado de artificialización de una zona y su relación con el balance térmico.

5. Inventarios de arbolado y espacios verdes

Algunos ayuntamientos publican en sus portales de datos abiertos el inventario detallado del arbolado urbano, parques y jardines. Estos datos, georreferenciados, permiten analizar el efecto de la vegetación sobre el confort térmico, así como planificar nuevas plantaciones o corredores verdes.

6. Datos socioeconómicos y de vulnerabilidad

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), junto con los sistemas de información social de comunidades autónomas y ayuntamientos, permiten identificar los barrios más vulnerables desde el punto de vista social y económico. Su cruce con los datos térmicos permite incorporar una dimensión de justicia climática en la toma de decisiones.

Aplicaciones prácticas: cómo se utilizan los datos abiertos para actuar

Una vez reunidos e integrados los datos relevantes, se pueden aplicar múltiples estrategias de análisis que permiten fundamentar políticas públicas y proyectos urbanos con criterios de sostenibilidad y equidad. A continuación, se describen algunas de las principales aplicaciones.

- Cartografía de zonas de calor y mapas de vulnerabilidad: el uso conjunto de imágenes térmicas, datos meteorológicos y capas urbanas permite generar mapas de intensidad de isla de calor a nivel de barrio o manzana. Si estos mapas se combinan con indicadores sociales, demográficos y de salud pública, es posible construir mapas de vulnerabilidad térmica, que prioricen la intervención en zonas donde se cruzan altas temperaturas y altos niveles de riesgo social. Estos mapas permiten, por ejemplo:

- Identificar barrios prioritarios para reverdecimiento urbano.

- Planificar rutas de evacuación o zonas de sombra durante olas de calor.

- Determinar la localización óptima de refugios climáticos.

- Evaluación del impacto de soluciones basadas en la naturaleza: los datos abiertos también permiten monitorizar los efectos de determinadas actuaciones urbanas. Por ejemplo, mediante series temporales de imágenes satelitales o sensores de temperatura, se puede evaluar cómo la creación de un parque o la plantación de arbolado en una calle ha modificado la temperatura superficial. Este enfoque de evaluación ex post permite justificar inversiones públicas, ajustar diseños y escalar soluciones eficaces a otras zonas con condiciones similares.

- Modelización urbana y simulaciones climáticas: los modelos urbanos tridimensionales, construidos a partir de datos abiertos LIDAR o cartografía catastral, permiten simular el comportamiento térmico de un barrio o una ciudad bajo diferentes escenarios climáticos y urbanísticos. Estas simulaciones, combinadas con herramientas como ENVI-met o Urban Weather Generator, son fundamentales para apoyar la toma de decisiones en planeamiento urbano.

Estudios y análisis existentes sobre islas de calor urbanas: qué se ha hecho y qué podemos aprender

Durante la última década se han realizado múltiples estudios en España y Europa que muestran cómo los datos abiertos, especialmente los de carácter geoespacial, permiten caracterizar y analizar el fenómeno de las islas de calor urbanas. Estos trabajos son fundamentales no solo por sus resultados específicos, sino porque ilustran metodologías replicables y escalables. Seguidamente, se describen algunos de los más relevantes.

Estudio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre temperatura superficial en Madrid

Un equipo del Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía de la UPM analizó la evolución de la temperatura superficial en el municipio de Madrid utilizando imágenes térmicas del satélite Landsat 8 en el periodo estival. El estudio se centró en detectar los cambios espaciales de las zonas más cálidas y relacionarlos con el uso del suelo, la vegetación urbana y la densidad edificatoria.

Figura 2. Imagen ilustrativa. Fuente: generada con IA

Metodología:

Se aplicaron técnicas de teledetección para extraer la temperatura superficial a partir del canal térmico TIRS del Landsat. Posteriormente, se realizó un análisis estadístico de correlación entre los valores térmicos y variables como el NDVI (índice de vegetación), el tipo de cobertura del suelo (datos CORINE) y la morfología urbana.

Resultados principales:

Las zonas con mayor densidad edificatoria, como los barrios del centro y del sur, mostraban temperaturas superficiales más altas. Por su parte, la presencia de parques urbanos reducía entre 3 y 5 °C la temperatura de su entorno inmediato. Se confirmó que el efecto isla de calor se intensifica en horarios nocturnos, especialmente durante olas de calor persistentes.

Este tipo de análisis es especialmente útil para diseñar estrategias de reverdecimiento urbano y para justificar intervenciones en barrios vulnerables.

Atlas de vulnerabilidad climática de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con expertos en salud pública y geografía urbana, desarrolló un Atlas de vulnerabilidad climática que incluye mapas detallados de exposición al calor, sensibilidad poblacional y capacidad adaptativa. El objetivo era orientar políticas municipales frente al cambio climático, especialmente en el ámbito de salud y servicios sociales.

Figura 3. Imagen que contiene cerca, exterior, edificios y pasto. Fuente: generada con IA

Metodología:

El atlas se elaboró combinando datos abiertos y administrativos a nivel de sección censal. Se analizaron tres dimensiones: exposición (datos de temperatura del aire y superficie), sensibilidad (edad avanzada, densidad, morbilidad) y capacidad adaptativa (acceso a zonas verdes, calidad de la vivienda, equipamientos). Los indicadores se normalizaron y combinaron mediante análisis espacial multicriterio para generar un índice de vulnerabilidad climática. El resultado permitió localizar los barrios con mayor riesgo frente al calor extremo y orientar medidas municipales.

Resultados principales:

A partir del atlas, se diseñó la red de “refugios climáticos”, que incluye bibliotecas, centros cívicos, escuelas y parques acondicionados, activados durante los episodios de calor extremo. La selección de estos espacios se basó directamente en los datos del atlas.

Análisis multitemporal del efecto isla de calor en Sevilla

Investigadores de la Universidad de Sevilla utilizaron datos satelitales de Sentinel-3 y Landsat 8 para estudiar la evolución del fenómeno de isla de calor en la ciudad entre 2015 y 2022. El objetivo fue evaluar la eficacia de ciertas actuaciones urbanas —como el plan “Reverdece tu barrio”— y anticipar los efectos del cambio climático en la ciudad.

Metodología:

Se emplearon imágenes térmicas y datos NDVI para calcular diferencias de temperatura entre áreas urbanas y zonas rurales circundantes. También se aplicaron técnicas de clasificación supervisada para identificar usos del suelo y su evolución. Se utilizaron datos abiertos de inventarios de arbolado y mapas de sombra urbana para interpretar los resultados.

Resultados principales:

Las actuaciones puntuales de renaturalización tienen un impacto local muy positivo, pero su efecto sobre el conjunto de la ciudad es limitado si no se integran en una estrategia de escala metropolitana. El estudio concluyó que una red continua de vegetación y cuerpos de agua es más eficaz que actuaciones aisladas.

Comparativa europea del proyecto Urban Heat Island Atlas (Copernicus)

Aunque no es un estudio español, el visor desarrollado por Copernicus para el programa europeo Urban Atlas ofrece un análisis comparativo entre ciudades europeas.

Metodología:

El visor integra imágenes térmicas de Sentinel-3, datos de ocupación del suelo y cartografía urbana para evaluar la severidad del efecto isla de calor.

Figura 4. Imagen ilustrativa

Ilustración: Infografía que muestra los principales factores que provocan el efecto isla de calor urbano (UHI). Las zonas urbanas retienen el calor debido a los edificios altos, las superficies impermeables y los materiales que retienen el calor, mientras que las zonas verdes son más frescas Fuente: Urban heat islands.

Resultados principales:

Este tipo de herramientas permite a ciudades de menor tamaño disponer de una primera aproximación del fenómeno sin necesidad de desarrollar modelos propios. Al estar basado en datos abiertos y gratuitos, el visor permite consultas directas por parte de técnicos y ciudadanía.

Limitaciones y desafíos actuales

A pesar del avance en la apertura de datos, todavía existen importantes retos:

- Desigualdad territorial: no todas las ciudades disponen de la misma calidad y cantidad de datos.

- Actualización irregular: algunos conjuntos se publican de forma puntual y no se actualizan regularmente.

- Escasa granularidad: los datos a menudo están agregados por distritos o secciones censales, lo que dificulta intervenciones a escala de calle.

- Falta de capacidades técnicas: muchas administraciones locales no cuentan con personal especializado en análisis geoespacial.

- Poca conexión con la ciudadanía: el conocimiento generado a partir de los datos no siempre se traduce en acciones visibles o comprensibles para la población.

Conclusión: construir resiliencia climática desde el dato geoespacial

Las islas de calor urbanas no son un fenómeno nuevo, pero en el contexto del cambio climático adquieren una dimensión crítica. Las ciudades que no planifiquen con base en datos se verán cada vez más expuestas a episodios de calor extremo, con impactos desiguales entre su población.

Los datos abiertos —y en particular los datos geoespaciales— ofrecen una oportunidad estratégica para transformar esta amenaza en una palanca de cambio. Con ellos podemos identificar, anticipar, intervenir y evaluar. Pero para que esto suceda, es imprescindible:

- Consolidar infraestructuras de datos accesibles, actualizadas y de calidad.

- Fomentar la colaboración entre niveles de gobierno, centros de investigación y ciudadanía.

- Capacitar a los técnicos municipales en el uso de herramientas geoespaciales.

- Promover una cultura de la toma de decisiones basada en evidencia y sensibilidad climática.

El dato no sustituye a la política, pero permite fundamentarla, mejorarla y hacerla más equitativa. En un escenario de calentamiento global, contar con datos geoespaciales abiertos es una herramienta clave para hacer que nuestras ciudades sean más habitables y mejor preparadas para el futuro.

Contenido elaborado por Mayte Toscano, Senior Consultant en Tecnologías ligadas a la economía del dato. Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

La inteligencia artificial ya no es cosa del futuro: está aquí y puede convertirse en una aliada en nuestro día a día. Desde facilitarnos tareas en el trabajo, como redactar correos o resumir documentos, hasta ayudarnos a organizar un viaje, aprender un nuevo idioma o planificar nuestros menús semanales, la IA se adapta a nuestras rutinas para hacernos la vida más fácil. No hace falta ser un experto en tecnología para sacarle partido; si bien las herramientas actuales son muy accesibles, comprender sus capacidades y saber cómo formular las preguntas adecuadas maximizará su utilidad.

Sujetos pasivos y activos de la IA

Las aplicaciones de la inteligencia artificial en el día a día están transformando nuestra vida cotidiana. La IA abarca ya múltiples campos de nuestras rutinas. Los asistentes virtuales, como Siri o Alexa, se encuentran entre las herramientas más conocidas que incorporan inteligencia artificial, y se utilizan para responder preguntas, programar citas o controlar dispositivos.

Muchas personas usan a diario herramientas o aplicaciones con inteligencia artificial, aunque esta opere de forma imperceptible para al usuario y no requiera su intervención. Google Maps, por ejemplo, utiliza IA para optimizar rutas en tiempo real, predecir el estado del tráfico, sugerir caminos alternativos o estimar la hora de llegada. Spotify la aplica para personalizar las listas de reproducción o sugerir canciones, y Netflix para realizar recomendaciones y adaptar el contenido que se muestra a cada usuario.

Pero también es posible ser un usuario activo de la inteligencia artificial utilizando herramientas que interactúan directamente con los modelos. Así, podemos hacer preguntas, generar textos, resumir documentos o planificar tareas. La IA deja de ser un mecanismo oculto para convertirse en una especie de copiloto digital que nos asiste en nuestro día a día. ChatGPT, Copilot o Gemini son herramientas que nos permiten usar la IA sin necesidad de ser expertos. Esto nos facilita la automatización de tareas cotidianas, liberando tiempo para dedicarlo a otras actividades.

IA en el hogar y la vida personal

Los asistentes virtuales responden a comandos de voz y nos informan de qué hora es, el tiempo que va a hacer o nos ponen la música que queremos escuchar. Pero sus posibilidades van mucho más allá, ya que son capaces de aprender de nuestros hábitos para anticiparse a nuestras necesidades. Pueden controlar diferentes dispositivos que tenemos en el hogar de manera centralizada, como la calefacción, el aire acondicionado, las luces o los dispositivos de seguridad. También es posible configurar acciones personalizadas que se activen a través de un comando de voz. Por ejemplo, una rutina “buenos días” que encienda las luces, nos informe del pronóstico del tiempo y del estado del tráfico.

Cuando hemos perdido el manual de alguno de los electrodomésticos o aparatos electrónicos que tenemos en casa, la inteligencia artificial es una buena aliada. Enviando una foto del dispositivo, nos ayudará a interpretar las instrucciones, configurarlo o solucionar problemas básicos.

Si quieres ir más allá, la IA puede hacer por ti algunas tareas de la vida cotidiana. A través de estas herramientas podemos planificar nuestros menús semanales, indicando necesidades o preferencias, como platos aptos para celiacos o vegetarianos, preparar la lista de la compra y obtener las recetas. También nos puede ayudar a elegir entre los platos de la carta de un restaurante teniendo en cuenta nuestras preferencias y restricciones alimentarias, como alergias o intolerancias. A través de una simple foto de la carta, la IA nos ofrecerá sugerencias personalizadas.

El ejercicio físico es otro ámbito de nuestra vida personal en el que estos copilotos digitales son muy valiosos. Podemos pedirle, por ejemplo, que cree rutinas de ejercicios adaptadas a diferentes condiciones físicas, objetivos y material disponible.

La planificación de unas vacaciones es otra de las funcionalidades más interesantes de estos asistentes digitales. Si les proporcionamos un destino, un número de días, intereses e incluso presupuesto, tendremos un plan completo para nuestro próximo viaje.

Aplicaciones de la IA en los estudios

La IA está transformando profundamente la forma de estudiar, ofreciendo herramientas que personalizan el aprendizaje. Ayudar a los más pequeños de la casa en sus tareas escolares, aprender un idioma o adquirir nuevas habilidades para nuestro desarrollo profesional son solo algunas de las posibilidades.

Existen plataformas que generan contenidos personalizados en apenas unos minutos y material didáctico realizado a partir de datos abiertos que se puede utilizar tanto en el aula como en casa para repasar. Entre los universitarios o los estudiantes de secundaria y bachillerato, algunas de las opciones más populares son las aplicaciones que resumen o hacen esquemas a partir de textos más largos. Incluso es posible generar un pódcast desde un fichero, lo que nos puede ayudar a entender y familiarizarnos con un tema mientras hacemos deporte o cocinamos.

Pero también podemos crear nuestras aplicaciones para estudiar o incluso simular exámenes. Sin tener conocimientos de programación, es posible generar una aplicación para aprender las tablas de multiplicar, los verbos irregulares en inglés o lo que se nos ocurra.

Cómo usar la IA en el trabajo y las finanzas personales

En el ámbito profesional la inteligencia artificial ofrece herramientas que aumentan la productividad. De hecho, se estima que en España un 78% de los trabajadores utilizan ya herramientas de IA en el ámbito laboral. Al automatizar procesos, ahorramos tiempo para centrarnos en tareas de más valor. Estos asistentes digitales resumen documentos largos, generan informes especializados en un campo, redactan correos electrónicos o toman notas en las reuniones.

Algunas plataformas incorporan ya la transcripción de las reuniones en tiempo real, algo que puede resultar muy útil si no dominamos el idioma. Microsoft Teams, por ejemplo, ofrece a través de Copilot opciones útiles desde la pestaña “Resumen” de la propia reunión, como la transcripción, un resumen o la posibilidad de agregar notas.

El manejo de las finanzas personales ha evolucionado igualmente gracias a aplicaciones que utilizan IA, permitiendo controlar gastos y gestionar un presupuesto. Pero también podemos crear nuestro propio asesor financiero personal utilizando alguna herramienta de IA, como ChatGPT. Al proporcionarle información sobre ingresos, gastos fijos, variables y objetivos de ahorro, analiza los datos y crea planes financieros personalizados.

Prompts y creación de aplicaciones útiles para el día a día

Hemos visto las grandes posibilidades que nos brinda la inteligencia artificial como copiloto en nuestro día a día. Pero para lograr que sea un buen asistente digital, debemos saber cómo preguntarle y darle las instrucciones precisas.

Un prompt es una instrucción básica o petición que se realiza a un modelo de IA para guiarlo, con el objetivo de que nos proporcione una respuesta coherente y de calidad. Un buen prompting es la clave para sacar el máximo rendimiento de la IA. Es fundamental preguntar bien y proporcionar la información necesaria.

Para escribir prompts efectivos tenemos que ser claros, específicos y evitar ambigüedades. Debemos indicar cuál es el objetivo, es decir, qué queremos que la IA haga: resumir, traducir, generar una imagen, etc. Igualmente es clave proporcionarle el contexto, explicando a quién se dirige o por qué lo necesitamos, además de cómo esperamos que sea la respuesta. Esto puede incluir el tono del mensaje, el formato, las fuentes que se utilicen para generarla, etc.

A continuación, te dejamos algunos consejos para crear prompts efectivos:

- Utiliza frases cortas, directas y concretas. Cuanto más clara sea la petición, más precisa será la respuesta. Evita expresiones como “por favor” o “gracias”, ya que lo único que hacen es añadir ruido innecesario y consumir más recursos. Por el contrario, utiliza palabras como “debes”, “haz”, “incluye” o “enumera”. Para reforzar la petición puedes usar mayúsculas en esas palabras. Estas expresiones son especialmente útiles para afinar una primera respuesta del modelo que no cumple con tus expectativas.

- Indica el público al que se dirige. Especifica si la respuesta va dirigida a un público experto, inexperto, niños, adolescentes, adultos, etc. Cuando queremos una respuesta sencilla podemos, por ejemplo, pedirle a la IA que nos lo explique como si tuviéramos diez años.

- Usa delimitadores. Separa las instrucciones mediante algún símbolo, como unas barras (//) o comillas para que el modelo comprenda mejor la instrucción. Por ejemplo, si quieres que haga una traducción, usa delimitadores para separar la orden (“Traduce al inglés”) de la frase que debe traducir.

- Indica la función que debe adoptar el modelo. Especifica el rol que debe asumir el modelo para generar la respuesta. Indicarle si debe actuar como un experto en finanzas o en nutrición, por ejemplo, ayudará a generar respuestas más especializadas ya que adaptará tanto el contenido como el tono.

- Divide las peticiones completas en solicitudes sencillas. Si vas a hacer una petición compleja que requiere un prompt excesivamente largo, es recomendable que la desgloses en pasos más sencillos. Si necesitas explicaciones detalladas utiliza expresiones como “Piensa a paso” para que te dé una respuesta más estructurada.

- Usa ejemplos. Incluye en el prompt ejemplos de lo que buscas para guiar al modelo hacia la respuesta.

- Proporciona instrucciones en positivo. En lugar de pedir que no haga o incluya algo, expresa la petición de forma afirmativa. Por ejemplo, en vez de “No uses frases largas”, dile: “Utiliza frases breves y concisas”. Las instrucciones en positivo evitan ambigüedades y facilitan que la IA entienda lo que debe hacer. Esto sucede porque los prompts negativos suponen un esfuerzo extra para el modelo, al tener que deducir cuál es la acción contraria.

- Ofrece propinas o penalizaciones. Esto sirve para reforzar comportamientos deseados y coartar respuesta inadecuadas. Por ejemplo, “Si usas frases vagas o ambiguas, perderás 100 euros”.

- Pide que te pregunte lo que necesite. Si le indicamos que nos pida información adicional, reducimos la posibilidad de las alucinaciones, ya que estamos mejorando el contexto de nuestra petición.

- Solicita que responda como un humano. Si los textos te parecen demasiado artificiales o mecánicos, especifica en el prompt que la respuesta sea más natural o que parezca elaborada por un humano.

- Proporciona el inicio de la respuesta. Este simple truco resulta muy útil para guiar al modelo hacia la respuesta que esperamos.

- Delimita las fuentes que debe utilizar. Si acotamos el tipo de información que debe utilizar para generar la respuesta, obtendremos respuestas más afinadas. Pide, por ejemplo, que utilice solo datos posteriores a un año concreto.

- Solicita que imite un estilo. Podemos proporcionarle un ejemplo para que su respuesta sea coherente con el estilo de la referencia o pedirle que siga el estilo de un autor famoso.

Si bien es posible generar código funcional para tareas y aplicaciones sencillas sin conocimientos de programación, es importante notar que el desarrollo de soluciones más complejas o robustas a nivel profesional sigue requiriendo experiencia en programación y desarrollo de software. Para crear, por ejemplo, una aplicación que nos ayude a gestionar nuestras tareas pendientes, le pedimos a las herramientas de IA que generen el código, explicando de manera detallada qué queremos que haga, cómo esperamos que se comporte y qué aspecto debe tener. A partir de estas instrucciones, la herramienta generará el código y nos irá guiando para probarlo, modificarlo y ponerlo en marcha. Podemos preguntarle cómo y dónde ejecutarlo de manera gratuita y pedirle ayuda para realizar mejoras.

Como hemos visto, el potencial de estos asistentes digitales es enorme, pero su verdadero poder reside en gran parte en cómo nos comunicamos con ellos. Los prompts claros y bien estructurados son la clave para obtener respuestas precisas sin necesidad de ser expertos en tecnología. La IA no solo nos ayuda a automatizar tareas rutinarias, sino que amplía nuestras capacidades, permitiéndonos hacer más en menos tiempo. Estas herramientas están redefiniendo nuestro día a día, haciéndolo más eficiente y dejándonos tiempo para otras cosas. Y lo mejor de todo: ya está a nuestro alcance.

La Unión Europea se encuentra a la vanguardia del desarrollo de la inteligencia artificial (IA) segura, ética y centrada en las personas. A través de un marco reglamentario sólido, basado en los derechos humanos y valores fundamentales, la UE está construyendo un ecosistema de IA que beneficia simultáneamente a la ciudadanía, las empresas y las administraciones públicas. Como parte de su compromiso por el correcto desarrollo de esta tecnología, la Comisión Europea ha propuesto un conjunto de acciones para impulsar su excelencia.

En este sentido, destaca una normativa pionera que establece un marco jurídico global: la Ley de IA. En ella, los modelos de inteligencia artificial se clasifican según su nivel de riesgo y se establecen obligaciones concretas para los proveedores relativas a los datos y su gobernanza. Paralelamente, el Plan Coordinado sobre la IA actualizado en 2021 establece una hoja de ruta para impulsar la inversión, armonizar políticas y fomentar la adopción de la IA en toda la UE.

España está alineada con Europa en esta materia y por ello cuenta con una estrategia para acelerar su desarrollo y expansión. Además, recientemente, se ha aprobado la trasposición de la ley IA, con el anteproyecto de ley para un uso ético, inclusivo y beneficioso de la inteligencia artificial.

Proyectos europeos que transforman sectores clave

En este contexto, la UE está financiando numerosos proyectos que utilizan tecnologías de inteligencia artificial para resolver desafíos en diversos ámbitos. A continuación, destacamos algunos de los más innovadores, algunos de ellos ya finalizados y otros en marcha:

Agricultura y sostenibilidad alimentaria

Proyectos actualmente en curso:

-

ANTARES: desarrolla tecnologías de sensores inteligentes y big data para ayudar a los agricultores a producir más alimentos de manera sostenible, beneficiando a la sociedad, los ingresos agrícolas y el medio ambiente.

Ejemplos de otros proyectos ya finalizados:

-

Pantheon: desarrolló un sistema de control y adquisición de datos, equivalente al industrial SCADA, para la agricultura de precisión en grandes huertos de avellanas, aumentando la producción, reduciendo insumos químicos y simplificando la gestión.

-

Trimbot2020: investigó tecnologías de robótica y visión para crear el primer robot de jardinería para exteriores, capaz de navegar por terrenos variados y recortar rosales, setos y topiarios.

Industria y manufactura

Proyectos actualmente en curso:

-

SERENA: aplica técnicas de IA para predecir necesidades de mantenimiento de equipos industriales, reduciendo costes y tiempo, y mejorando la productividad de los procesos de producción.

-

SecondHands: ha desarrollado un robot capaz de ofrecer ayuda proactiva a técnicos de mantenimiento, reconociendo la actividad humana y anticipando sus necesidades, lo que aumenta la eficiencia y productividad en entornos industriales.

Ejemplos de otros proyectos ya finalizados:

-