Actualizado 29/02/24

A finales de 2021, se llegó a un acuerdo entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros para impulsar la propuesta de Reglamento sobre Gobernanza de los Datos. Con ella se pretendía crear los procesos y estructuras que facilitasen el intercambio de datos entre todos los actores relevantes.

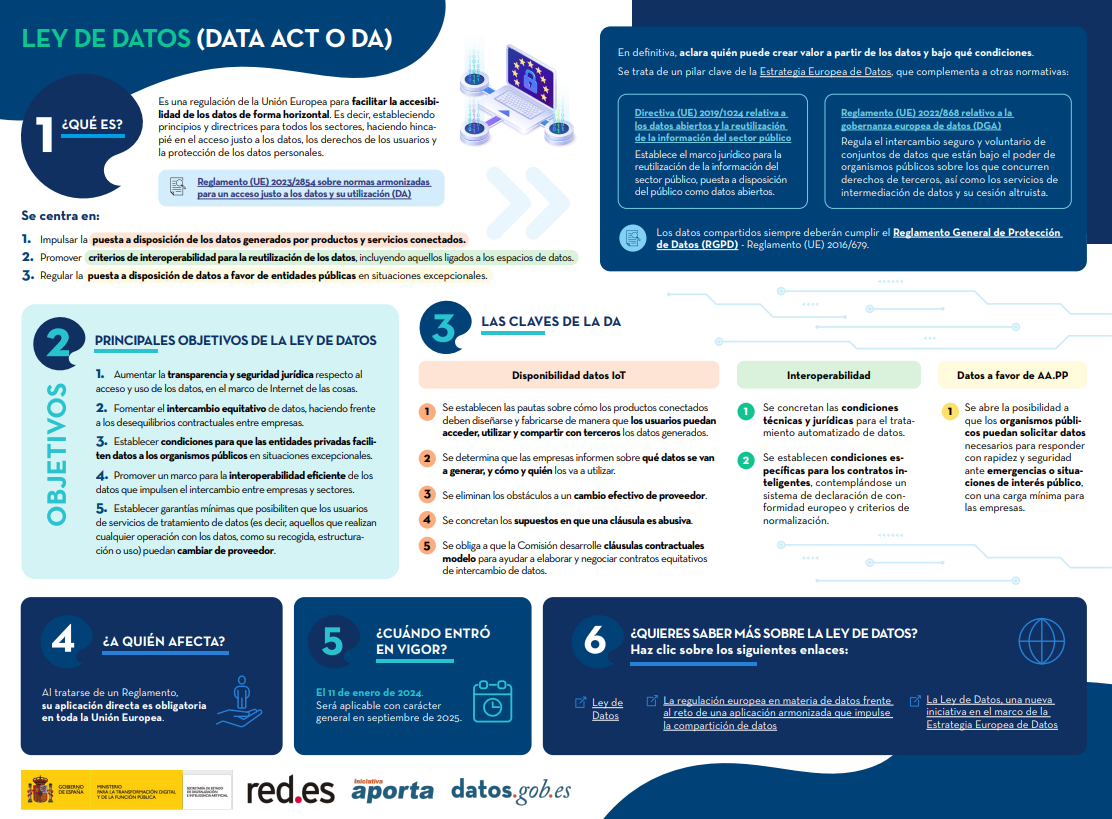

Poco tiempo despues le siguio otra nueva iniciativa regulatoria por parte de la Comisión Europea: la denominada Ley de Datos (Data Act). Se trata de un nuevo Reglamento con el que se pretenden impulsar reglas armonizadas relativas al acceso y uso equitativo de los datos en el marco de la Estrategia Europea. Una vez culminada la oportuna consulta pública y, a la vista de las conclusiones del correspondiente análisis de impacto, se ha formulado esta propuesta que está llamada a transformar profundamente el marco regulatorio europeo sobre los datos.

¿Qué objetivos pretende afrontar la nueva regulación?

La iniciativa parte de una elemental premisa: a pesar de los avances realizados todavía persiste un problema general relativo a la insuficiente disponibilidad de datos en el conjunto de la Unión Europea. En este sentido, se ha constatado que no se trata simplemente de una dificultad específica del ámbito estatal, de manera que ha parecido necesario promover una nueva regulación europea cuyos principales objetivos son:

- Incrementar la seguridad jurídica con relación a los derechos relativos al acceso y el uso de los datos, especialmente en un entorno tecnológico de objetos interconectados.

- Hacer frente a los desequilibrios en las relaciones contractuales entre empresas cuyo objeto se refiere a la disponibilidad de los datos.

- Establecer las condiciones en las que las entidades privadas deberán facilitar datos a los organismos públicos en situaciones excepcionales.

- Promover un marco para la interoperabilidad eficiente de los datos desde una perspectiva intersectorial.

- Establecer unas garantías mínimas para los usuarios de servicios de tratamiento de datos cuando cambien de proveedor.

Veamos cada uno de estos puntos en detalle.

Impulso del acceso y uso de los datos

Una de las principales novedades del Reglamento se refiere a la adopción de medidas para facilitar el acceso a los datos generados por objetos conectados (IoT). En concreto, se ha identificado la ausencia de incentivos suficientes para que los titulares de los datos los pongan a disposición de los usuarios de los objetos y servicios, que son, en definitiva, quienes los generan cuando los utilizan o disfrutan. A este respecto, la falta de regulación adecuada determina que exista una clara incertidumbre acerca de los derechos y obligaciones que corresponde a cada una de las partes, esto es, fabricantes de los objetos, personas que los utilizan y, en su caso, terceros que presten servicios.

El planteamiento consiste en obligar a los fabricantes de los objetos a compartir, en condiciones adecuadas, los datos que se generen durante la utilización de productos o servicios —que pueden incluir incluso una compensación razonable— con los propios usuarios e, incluso, con terceros, en particular con la finalidad de facilitar los servicios de postventa y mantenimiento. En consecuencia, se asignan derechos de acceso y uso, frente al reconocimiento de derechos exclusivos derivados de la mayor capacidad de control que inicialmente correspondería a fabricantes y diseñadores.

Por otra parte, se establecen medidas específicas destinadas a reforzar la posición jurídica de quienes utilizan los objetos, en concreto por lo que se refiere a los datos generados durante el disfrute de los productos o servicios relacionados. A este respecto se refuerza el derecho de información previo a su adquisición, debiendo indicarse al usuario la naturaleza y el volumen de los datos que se prevé generar, cómo puede acceder a los mismos y cómo se van a generar o, entre otros aspectos, quién va a utilizar esos datos o cómo solicitar que se compartan con terceros. Por otra parte, se al fabricante del objeto o prestador del servicio a que garantice al usuario el acceso a los datos generados, sin que pueda exigirle ninguna información adicional más allá de la estrictamente necesaria para verificar su condición de usuario.

Desequilibrios contractuales entre empresas

Por lo que se refiere a las relaciones entre empresas, el Reglamento ha establecido medidas dirigidas a asegurar que exista un equilibrio razonable y, en concreto, evitar imposiciones abusivas en los contratos entre empresas cuando se negocien las condiciones relativas al acceso y utilización de datos. Así, por una parte, se concretan los supuestos en que una cláusula se considera abusiva para una micro/pequeña/mediana empresa, tal y como sucedería, por ejemplo, cuando se le impidiera realizar una copia de los datos que ella misma ha generado o se le impusieran restricciones indebidas en cuanto a las vías de recurso en caso de incumplimiento. Por otra parte, se especifican en qué circunstancias las condiciones se han impuesto unilateralmente de manera indebida, correspondiendo a la empresa que propuso la cláusula la carga de probar que no ha existido tal imposición. La obligatoriedad de estas medidas se refuerza con la prohibición expresa de ignorarlas incluso si hubiese un acuerdo a tal efecto entre ambas partes.

Suministro de datos a entidades públicas

Respecto de las relaciones entre empresas y organismos públicos, el Reglamento contempla la obligatoria puesta a disposición de ciertos datos para hacer frente a necesidades excepcionales vinculadas a emergencias o, incluso, situaciones donde el interés público así lo exija. Se trata de una medida que no resultaría de aplicación a empresas de menor tamaño y que, en todo caso, estaría sometida a una serie de límites y condiciones, entre los que destacan:

- La exigencia de demostrar la necesidad excepcional que justifica la puesta a disposición de los datos, debiendo concretar la finalidad del uso y su duración.

- A los datos proporcionados no les resultará de aplicación la normativa sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público.

- En el caso de que el objeto de la puesta a disposición se refiera a datos de carácter personal, se exigirá que se adopten medidas razonables dirigidas a la seudonimización, siempre que no resulte incompatible con la finalidad perseguida.

- Si la puesta a disposición de los datos tuviera por objeto hacer frente al cumplimiento de una tarea de interés público, se exige la existencia de una previsión legal y que no se hubiesen podido obtener por otra vía, incluyendo su compra en el mercado.

En todo caso, esta regulación no afecta a los casos en que la puesta a disposición de los datos por parte de las empresas tenga lugar en el marco del cumplimiento de obligaciones legales derivadas del ejercicio de funciones de vigilancia o comprobación, tal y como sucedería singularmente con la realización de tareas de inspección por las autoridades públicas.

Apuesta decidida por la interoperabilidad

Uno de los principales problemas a los que pretende hacer frente el nuevo Reglamento es el relativo al alto nivel de fragmentación de los datos, en particular debido de la existencia de “silos” que impiden su interconexión dada la ausencia de normas eficaces sobre interoperabilidad. A este respecto se establece la obligación para los operadores de espacios de datos de cumplir una serie de requisitos mínimos para facilitar la interoperabilidad, en particular por lo que se refiere a la concreción de las condiciones técnicas y jurídicas que permitan el tratamiento automatizado de los datos. Asimismo, se establecen unas condiciones específicas para los contratos inteligentes -esto es, programas informáticos que ejecutan y liquidan transacciones sobre la base de condiciones predeterminadas- desde la perspectiva de la puesta a disposición de los datos, contemplándose un sistema de declaración de conformidad europeo e, incluso, el establecimiento de criterios de normalización.

Los requisitos relativos a la interoperabilidad pueden ser de ámbito general o, en su caso, estar referidos a sectores específicos, para lo cual resultará imprescindible un enfoque jurídico amplio que tenga en cuenta las exigencias de los respectivos marcos normativos que resulten de aplicación en cada caso. A tal efecto, el impulso definitivo a los espacios europeos de datos puede resultar, sin duda, de gran importancia para concretar el alcance de la regulación en algunos ámbitos de gran relevancia estratégica y de indiscutible interés público.

Garantías frente al cambio de proveedor

Otra de las principales novedades de la propuesta consiste en reconocer unos derechos mínimos a los usuarios de los servicios de tratamiento de datos cuando cambien de proveedor, de manera que se amplíe su capacidad de elección y se asegure que pueden disponer de sus datos, aplicaciones y otros activos digitales sin restricciones injustificadas. Asimismo, se fijan ciertos contenidos mínimos que deben figurar en el correspondiente contrato con los proveedores, entre los que destacan la obligación de facilitar y colaborar activamente en el proceso de migración, la identificación exhaustiva de las categorías de datos y aplicaciones exportables o, entre otros aspectos, la fijación de un período mínimo para la recuperación de los datos una vez finalizado el contrato.

Aunque todos estos aspectos puedan suponer mejoras relevantes a la hora de facilitar el acceso a los datos, lo cierto es que la propuesta ha suscitado algunas dudas sobre todo por lo que se refiere al carácter obligatorio de su transferencia en entornos B2B y B2G, al posible encarecimiento que implicarían las nuevas condiciones de tratamiento de los datos o, entre otros aspectos, a la eventual contradicción con el principio de minimización vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en general, la coherencia con el resto del marco regulatorio europeo. Se trata, sin duda, de importantes desafíos cuya regulación deberá perfilarse en los próximos meses durante el largo e intenso proceso de tramitación que ahora se inicia.

Tienes más información sobre la ley de Datos en esta infografía:

Descarga la infografía en PDF aquí

Esta infografía también está disponible en dos páginas

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec). Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

El favorable régimen de acceso a la información medioambiental

La legislación sobre medio ambiente se ha caracterizado tradicionalmente por establecer un régimen jurídico más beneficioso que el que ha inspirado la normativa general sobre acceso a la información en poder del sector público. En efecto, la Convención de Aarhus, adoptada en 1998, supuso un importante hito al reconocer el derecho de acceso a la información medioambiental en condiciones jurídicas muy avanzadas, imponiendo relevantes obligaciones para las autoridades públicas. En concreto, la Convención parte de una premisa inexcusable: para que la sociedad pueda disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo debe tener un acceso relevante a la información medioambiental. A tal efecto, de una parte, se reconocía el derecho a obtener información en poder de las autoridades públicas y, de otra, se estableció una obligación dirigida a estas últimas para que hicieran pública cierta información sin que existiera una solicitud previa.

En ejecución de dicho tratado internacional y, en concreto, de las obligaciones asumidas por la Unión Europea a través de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental, se aprobó la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. A diferencia del régimen general que contempla la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la ley 27/2006 no contiene referencia alguna a los a los formatos abiertos y reutilizables. Sin embargo sí incluye los siguientes avances:

- establece la obligación de proporcionar la información incluso cuando, sin haberla generado directamente en el ejercicio de sus funciones, se encuentre en poder de la entidad a la que se solicita;

- exige que los motivos de denegación de la solicitud de acceso se interpreten de manera restrictiva, de manera que en caso de duda a la hora de interpretar las excepciones previstas legalmente se ha de favorecer el acceso a la información;

- para los supuestos en que no se resuelva y notifique la solicitud en el plazo establecido se aplica la regla del silencio positivo y, por tanto, se entenderá otorgado el acceso.

La incidencia de la normativa sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público

Al igual que sucediera en la anterior regulación, la Directiva (UE) 1024/2019 excluye su aplicación en aquellos supuestos en los que la correspondiente regulación de los Estados miembros limite el acceso. No sería este, por tanto, el caso del medio ambiente ya que, al margen de los supuestos en los que no procede el acceso, con carácter general la disponibilidad de la información se encuentra especialmente asegurada. En consecuencia, salvo por lo que se refiere a las excepciones legales a la obligación de facilitar información ambiental, no existen restricciones específicas que supongan un obstáculo a la hora de facilitar su reutilización.

Por otro lado, entre las principales novedades de normativa europea destaca una medida que, en última instancia, obliga a que los Estados miembros adapten su regulación por lo que se refiere al acceso a la información medioambiental. En efecto, el capítulo V de la Directiva establece un régimen singular para los denominados conjuntos de datos de alto valor que, con carácter general, estarán disponibles gratuitamente, serán legibles por máquina, se suministrarán a través de API y, cuando proceda, se proporcionarán en forma de descarga masiva. Precisamente, este régimen jurídico tan favorable se contempla, entre otros, para el ámbito de la Observación de la Tierra y el Medio Ambiente, si bien los conjuntos de datos específicos a los que se aplicará están todavía pendiente de una decisión por parte de la Comisión Europea tras la elaboración de un extenso análisis de impacto cuyo resultado definitivo se encuentra aún pendiente de concretar.

Por otra parte, siguiendo el modelo regulatorio europeo, entre las novedades que el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre ha incorporado a la legislación española sobre reutilización de la información del sector público destaca una referida a los datos de alto valor. En concreto, el artículo 3.ter de la Ley 37/2007 contempla la posibilidad de que, además de los conjuntos de datos que establezca la Comisión Europea, se puedan añadir otros a nivel nacional por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital teniendo en cuenta la selección que realice la División Oficina del Dato, de manera que se podrían ampliar, en su caso, los referidos específicamente al medio ambiente.

El potencial de los datos de alto valor relativos al medio ambiente

Como señala la propia regulación europea, la reutilización de los conjuntos de datos de alto valor se plantea como una herramienta para facilitar, entre otros objetivos, la creación y dinamización de aplicaciones y servicios digitales de valor añadido que tengan el potencial de generar considerables beneficios para la sociedad, el medio ambiente y la economía. Así, en este ámbito los datos abiertos pueden tener un importante papel a la hora de afrontar desde la innovación tecnológica a desafíos de enorme relevancia como el cambio climático, la deforestación y, en general, los retos que plantea la conservación del medio ambiente.

Por otro lado, el desarrollo de aplicaciones y servicios digitales puede servir para dinamizar las zonas rurales e impulsar modelos turísticos que pongan en valor el conocimiento y la protección de los recursos naturales, sobre todo teniendo en cuenta el rico y variado patrimonio natural existente en España, para lo cual resulta imprescindible disponer de conjuntos de datos específicos, en particular por lo que se refiere a los espacios naturales.

En última instancia, desde la perspectiva y las exigencias del Gobierno Abierto, la accesibilidad de la información ambiental, según los estándares de los datos de alto valor conforme a las previsiones de la normativa sobre reutilización de la información del sector público, podría tener un refuerzo destacado al facilitar el control social de las decisiones de las entidades públicas y la participación ciudadana. Sin embargo, para ello resulta imprescindible superar el modelo en que se ha sustentado tradicionalmente el marco normativo sobre acceso a la información ambiental ya que, aun cuando en su momento supuso un avance destacado, lo cierto es que la regulación de 2006 no incorpora referencia alguna a las posibilidades de innovación tecnológica basadas en los datos abiertos.

En definitiva, parece llegado el momento de suscitar un debate acerca de una eventual actualización de la normativa sectorial sobre acceso a la información medioambiental con la finalidad de dar cumplimiento a las exigencias del régimen jurídico contemplado en la Directiva (UE) 1024/2019.

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec).

Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

¿Por qué un Real Decreto-ley?

En la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados celebrada el día 2 de diciembre de 2021 se ha convalidado el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de varias directivas de la Unión Europea, entre la que se encuentra la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. Con esta nueva regulación se ha procedido a modificar las previsiones de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

¿Cuáles son las principales novedades de esta regulación?

El contenido de la nueva regulación legal se centra sustancialmente a la incorporación de las previsiones de la Directiva de 2019 al texto de la Ley española de 2017, si bien es necesario tener en cuenta que aquellos preceptos de la misma que pudieran aplicarse directamente ya se encontraban vigentes desde la finalización del plazo para su transposición en julio de 2021. No obstante, al margen de actualizar algunas referencias legales ya desfasadas —en concreto en materia de protección de datos personales, régimen jurídico del sector público y procedimiento administrativo—, con ocasión de la transposición se han añadido algunas novedades relevantes que van más allá de la mera adaptación de la regulación europea. Así:

- Desde el punto de vista de su ámbito subjetivo, la legislación será de aplicación a todas las entidades a las que, según los términos previstos en su normativa reguladora, les resulte de aplicación la normativa reguladora del procedimiento administrativo común. Este sería el caso, por ejemplo, de las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Pública cuando ejerzan potestades administrativas.

- Se excluye expresamente de la regulación legal la reutilización de los documentos cuyo acceso esté excluido o limitado por motivos de protección de información sensible sobre infraestructuras críticas.

- Por lo que se refiere a los datos de alto valor, junto a los establecidos por la Comisión Europea (es decir, geoespacial, observación de la Tierra y medio ambiente, meteorología, estadística, sociedades y propiedad de sociedades, así como movilidad), también se podrán especificar otros conjuntos de datos adicionales por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en concreto a través de la selección y actualización que lleve a cabo la División Oficina del Dato con la colaboración de los actores interesados, tanto públicos como privados. A este respecto es importante recordar que, con carácter general, estos datos estarán disponibles gratuitamente, serán legibles por máquina, se suministrarán a través de API y, cuando proceda, se proporcionarán en forma de descarga masiva.

- Cuando la puesta a disposición de forma gratuita de los datos de alto valor pueda tener un impacto sustancial en el presupuesto de organismos y entidades de derecho público que deban obtener ingresos para financiar su actividad de servicio público, será la Administración Pública a la que estén vinculados, o de la que dependan, la competente para eximirles de dicha obligación. En consecuencia, tales organismos y entidades no podrían adoptar esta decisión por sí mismos.

- El alcance del catálogo de información pública reutilizable se proyecta —al menos potencialmente— más allá del ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, de manera que se exige al resto de entidades que decidan crear sus propios catálogos que sean interoperables con el nacional. Se trata de un instrumento cuya relevancia práctica se refuerza por cuanto, a través del mismo, se informará de los derechos previstos legalmente en materia de reutilización, se ofrecerán sistemas de ayuda y se pondrán a disposición los conjuntos de datos en formatos accesibles, fáciles de localizar y reutilizables.

- En cuanto al sometimiento a las normas legales sobre procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización, las sociedades mercantiles, centros de enseñanza, organismos de investigación o entidades que realicen actividades de investigación quedarán exentos.

- Desde la perspectiva organizativa, se establece la obligación de que cada entidad designe una unidad responsable de garantizar la puesta a disposición de su información. Entre las funciones que corresponderán a dichas unidades se encuentras las relativas a la coordinación de actividades de reutilización con las políticas existentes en materia de publicaciones, información administrativa y Administración electrónica; facilitar información sobre qué órganos son los competentes en cada ámbito; promover la actualización y la puesta a disposición de la información en formatos adecuados; así como el impulso de actividades de concienciación y formación.

En todo caso, en la citada sesión parlamentaria se decidió unánimemente proceder a la tramitación de la iniciativa como proyecto de ley por la vía de urgencia, una de las posibilidades previstas por el artículo 86 de la Constitución a la hora de convalidar los decretos-leyes. En consecuencia, deberá procederse a la tramitación de una iniciativa legislativa siguiendo los cauces reglamentarios establecidos para este tipo de supuestos, lo que permitirá que los diversos grupos parlamentarios propongan enmiendas que, en caso de ser aprobadas, se incorporarían al texto definitivo de la legislación sobre reutilización de la información del sector público y los datos abiertos.

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec).

Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

El pasado mes de septiembre tuvo lugar en la Universidad de Alicante un congreso internacional donde se abordaron algunos de los principales desafíos que plantean los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público desde la perspectiva jurídica.

La conferencia inaugural corrió a cargo de Kiko Llaneras, quien realizó, desde su propia experiencia periodística, una sugerente exposición sobre el papel que habían jugado los datos en los procesos de comunicación durante la gestión de la pandemia. En concreto, explicó que casi el 20% de las noticias más leídas durante la pandemia fueron historias basadas en datos. En su opinión, se trata de una tendencia que va más allá de razones coyunturales y obedece a un mayor interés en este tipo de metodología, en particular al hacer más accesible la comprensión de materias complejas. El ponente concluyó, en definitiva, enfatizando la necesidad de disponer de los datos en mejores condiciones en cuanto a su accesibilidad, los formatos en los que se encuentran disponibles, su actualización y su integración cuando provengan de fuentes diversas.

La primera mesa redonda del congreso se dedicó monográficamente al ámbito del turismo. A pesar del esfuerzo y de los avances que se han producido en este ámbito esencial de la economía española, por lo que se refiere al impulso de los datos abiertos se destacaron dos desafíos pendientes de ser abordados. De una parte, la información puesta a disposición por las entidades públicas resulta fragmentada y heterogénea, no sólo por la pluralidad de los conjuntos de datos publicados sino, sobre todo, por las dificultades de integrar su tratamiento automatizado; dificultades que se incrementan por lo que se refiere a los datos con relevancia turística que ofrecen las entidades del sector privado -buscadores, redes sociales, prestadores de servicios de la sociedad de la información‑ que, como resulta evidente, no se encuentran sometidas a la legislación sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público. De otra parte, se pusieron de relieve las dificultades que tienen buena parte de los municipios, derivadas en gran medida de sus limitaciones de medios materiales y personales, a la hora de apostar por una gestión turística avanzada basada en la gestión de datos, lo que requiere del apoyo y la asistencia por parte del Estado y de las Comunidades Autónomas en particular si se pretende incentivar la apertura de los datos en este sector.

En la segunda mesa se abordaron los retos que plantean los datos abiertos y la reutilización de la información en el ámbito de la contratación del sector público, con una especial atención a la propuesta de que este ámbito se incorpore a las categorías de datos de alto valor. Aun partiendo del importante avance que supuso el establecimiento de una ineludible obligación legal del empleo de formatos abiertos y reutilizables por lo que se refiere a los perfiles del contratante y las plataformas de contratación, durante el debate se destacó la necesidad de avanzar en la aplicación de esta importante medida. Por otra parte, se advirtió del limitado alcance de la regulación legal por cuanto no se proyecta sobre la totalidad del proceso contractual, al no alcanzar la fase relativa a la ejecución del contrato; lo que sin duda supone un importante escollo a la hora de facilitar, no sólo la rendición de cuentas sino, además, la dinamización del mercado en este importante sector económico. Finalmente, entre otras cuestiones pendientes, se enfatizó sobre la idoneidad de un eventual establecimiento de criterios comunes de gestión documental por parte de los numerosos y diversos organismos y entidades sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público, de manera que se trace el camino hacia una estandarización específica en este sector, condición necesaria para la plena integración de los datos cuando se pretenda llevar a cabo su reutilización para prestar servicios de valor añadido de ámbito estatal o europeo.

La tercera mesa se dedicó a revisar las singularidades en el ámbito del medio ambiente, el urbanismo y la ordenación del territorio. A este respecto se destacó el ambiental, dado su tradicional régimen jurídico especialmente reforzado en lo que se refiere a las posibilidades de acceso a la información, regulación que sin duda explica que los datos abiertos tengan un potencial relevante a la hora de afrontar los más complicados desafíos, tal y como demuestra con la existencia de interesantes aplicaciones específicas. Con carácter general respecto a todos estos ámbitos y desde una óptica jurídica, se destacó que se trata de sectores caracterizados por un relevante componente técnico, de manera que los datos abiertos presentan un indiscutible valor, en particular por lo que se refiere al refuerzo de las posibilidades de control por parte de la ciudadanía y, asimismo, por lo que respecta a su participación efectiva en estos asuntos.

Finalmente, el congreso se cerró con una mesa de carácter internacional, en la que se analizó la regulación de los datos abiertos en varios Estados de la Unión Europea, evidenciándose que el proceso de transposición de la Directiva 2019/1024 está siendo irregular y, de hecho, todavía la mayor parte de los Estados de la Unión Europea no han aprobado su propia normativa. Asimismo, todavía se encuentra pendiente de ejecución por parte de la Comisión Europea una de las principales novedades que plantea la citada Directiva, la identificación de los datos de alto valor, sin duda una herramienta llamada a jugar un papel esencial.

En definitiva, las intervenciones y debates que tuvieron lugar durante el Congreso mostraron la necesidad de apostar decididamente por un modelo de gestión pública en el que los datos y, en particular, su apertura y la consiguiente posibilidad de su reutilización, adquieran un mayor protagonismo. Todo ello en coherencia con las posibilidades de transformación digital que permite la tecnología disponible para hacer frente a los importantes retos que depara el futuro más inmediato.

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec).

Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

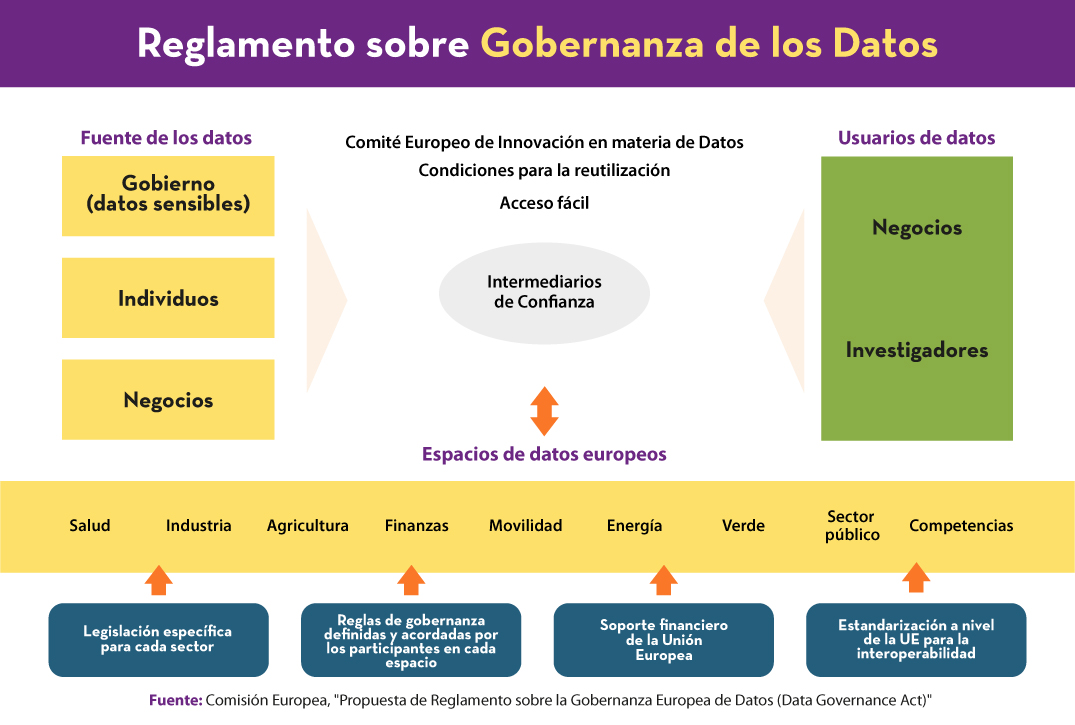

El año 2021 es, sin duda, un período crucial para el avance definitivo en un marco regulatorio e institucional que permitan impulsar las estrategias relativas a los datos tanto en el ámbito estatal como en el europeo. Por lo que se refiere a este último, tal y como se ha avanzado a través de diversos medios, la principal iniciativa se refiere a la previsible aprobación de un nuevo marco de gobernanza de los datos ya anunciado con el borrador de Reglamento que se hizo público en noviembre de 2020. Como puede comprobarse en este esquema, dicha normativa está llamada a convertirse en una de las piedras angulares de la política europea relativa a la apertura de datos.

Como fundamento de la propuesta de Reglamento sobre gobernanza de los datos se ha llevado a cabo previamente una evaluación de impacto que ha tenido en cuenta diversos criterios de análisis, además de valorar la relación coste-beneficio de cada una de las medidas contempladas. En concreto, la referida evaluación planteó varias opciones regulatorias de diversa intensidad con relación a los cuatros principales desafíos identificados:

- Identificar mecanismos para mejorar la reutilización de datos del sector público

- Promover la confianza en los intermediarios

- Facilitar la cesión de datos con fines altruistas

- Impulsar los aspectos horizontales de la gobernanza

La evaluación ha constatado que existen barreras relacionadas con las dificultades de acceso a los datos, sobre todo relativas a aspectos técnicos y la calidad de los datos, aunque también se destacan otros obstáculos como los relativos a la denegación del acceso o el establecimiento de condiciones injustas o prohibitivas, tanto económicas como de otra naturaleza.

A lo largo del proceso de elaboración de la evaluación de impacto se han obtenido evidencias a través de metodologías diversas y complementarias, tales como la realización de estudios de casos y la organización de jornadas por lo que respecta a la posible existencia de derechos de terceros que dificulten la reutilización y, asimismo, a las estructuras de gobernanza; la realización de estudios de mercado respecto del papel de los intermediarios; y la realización de análisis legales, sobre todo por lo que se refiere al altruismo en la cesión de los datos.

Las diferentes opciones regulatorias que se barajaron iban desde no adoptar medida alguna de carácter general (sin perjuicio de que se pudieran plantear con relación a ámbitos sectoriales concretos o, en su caso por los Estados miembros), hasta medidas regulatorias de alta/baja intensidad, sin descartar la simple coordinación basada en guías y recomendaciones.

¿Cuáles eran las diferentes opciones regulatorias contempladas en cada uno de los ámbitos referidos y por qué se han priorizado unas en lugar de otras?

Mecanismos para mejorar la reutilización de datos del sector público

Como medida de baja intensidad —finalmente elegida— se planteó que los Estados miembros establecieran una ventanilla única que permitiera a los reutilizadores ponerse en contacto con las entidades del sector público e, incluso, ofrecerles asesoramiento, en particular para facilitar la reutilización de datos de titularidad pública sujetos a los derechos de terceros de acuerdo con una serie de condiciones. La opción más exigente, descartada en la propuesta definitiva, consistía por el contrario en obligarles a crear un único organismo dotado de competencias decisorias, si bien implicaría importantes desafíos legales e institucionales y mayor rigidez.

Promover la confianza en los intermediarios

A este respecto el planteamiento consiste en tratar de reforzar el papel de los intermediarios en la tarea de impulsar sistemas confiables de intercambio de datos tanto en escenarios empresariales (B2B) como asimismo entre consumidores y empresas (C2B). En concreto, mientras que la alternativa de menor intensidad se centraba en un sistema de etiquetado/certificación de carácter voluntario para dichos intermediarios válido en toda la Unión, la opción más exigente hubiera consistido en imponer la obligatoriedad de tales sistemas. Las mayores dificultades relativas a la inexistencia de un foro industrial adecuado para el desarrollo de este modelo y las dificultades para fijar criterios de neutralidad, así como el riesgo de fragmentación, llevaron a que el borrador de Reglamento incorporase la primera de las alternativas.

Facilitar la cesión de datos con fines altruistas

Con relación a este objetivo, se trataba de garantizar la disponibilidad de más datos para el bien común aumentando la confianza en los sistemas inspirados en el altruismo en la cesión de datos. Así, se planteó la disyuntiva de exigir a los Estados que establecieran regímenes de certificación voluntaria para la puesta en práctica de mecanismos de altruismo de datos y/o para las entidades que los ofrezcan o, por el contrario, apostar por un modelo basado en la necesidad de disponer de una autorización para llevar a cabo tales actividades. Dicha autorización, otorgada por una autoridad pública con carácter previo y con validez en el resto de los Estados miembros, tendría por finalidad comprobar si efectivamente se cumplen los requisitos establecidos normativamente. Esta última alternativa fue finalmente elegida para reforzar la confianza en este tipo de entidades y mecanismos.

Impulsar los aspectos horizontales de la gobernanza

El borrador de Reglamento propone la creación de un grupo formal de expertos —el llamado Comité Europeo de Innovación en materia de Datos— encargado de impulsar el intercambio de prácticas y políticas nacionales a partir de la información ofrecida por los propios Estados, así como ejercer funciones de asesoramiento, facilitar la normalización y la mejora de la interoperabilidad, dotando de coherencia al modelo de gobernanza propuesto tal y como se explica en la siguiente imagen:

Sin embargo, se llegó a contemplar la creación de un organismo dotado de personalidad jurídica propia que, además de las anteriores funciones, asumiera la relativa a la supervisión del proceso de concesión de etiquetas y certificaciones, así como las autorizaciones otorgadas por los Estados miembros. Esta última alternativa fue rechazada, entre otras razones, debido al resultado del análisis coste/beneficio que se llevó a cabo desde el punto de vista de la eficiencia económica.

Finalmente, el propio documento contempla un mecanismo de revisión a medio plazo a través del cual comprobar si, transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de las previsiones del Reglamento —tres en el caso del objetivo referido a reforzar la confianza en la compartición de los datos—, las medidas adoptadas realmente cumplen con los resultados previstos en función de una serie de indicadores específicos para cada uno de los objetivos y las soluciones finalmente propuestos. En definitiva, se trata de un planteamiento que adquiere una singular relevancia si tenemos en cuenta el dinamismo que caracteriza la economía de los datos, ya que la regulación propuesta con el borrador de Reglamento está llamada a ser una de las principales herramientas a la hora de cumplir los objetivos formulados en la Estrategia europea de datos.

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec).

Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

Papelea soluciona las dudas y cuestiones legales y administrativas de los usuarios. Para ello, recopila y mejora decenas de miles de páginas de información pública de administraciones en España y México. Además, conecta a los usuarios con los profesionales de cada ámbito legal, para que puedan resolver sus dudas y ofrecerles sus servicios. Recibe alrededor de un millón de visitas al año de usuarios buscando solución a sus necesidades.

Actualizado 02/02/2024

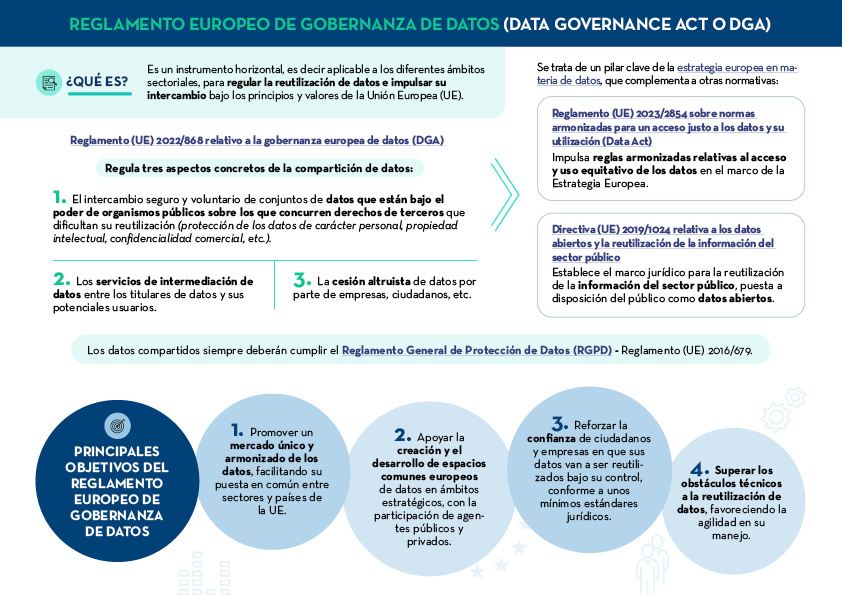

En 2020 se hizo pública la propuesta para un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre gobernanza de los datos en el ámbito europeo (Data Governance Act). Se trata de una iniciativa que ya estaba anunciada en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada “Una Estrategia Europea de Datos”, uno de cuyos principales objetivos consiste en promover un mercado único de los datos que favorezca la agilidad en su manejo y, al mismo tiempo, se base en los principios y valores de la UE.

El texto de esta propuesta vino precedido de un proceso de consulta pública con amplia participación, especialmente por lo que respecta al modelo de gobernanza de datos (sección 2.1) donde se han contabilizado casi ochocientas aportaciones. Asimismo, como se destaca en el propio preámbulo de la propuesta, las opciones regulatorias finalmente adoptadas tuvieron en cuenta el análisis previo en el que se analizaron las diferentes alternativas posibles para conseguir los objetivos que se pretenden alcanzar.

Aunque esta iniciativa fue valorada inicialmente de manera positiva, lo cierto es que podría suscitar dudas acerca de su necesidad ya que, un año antes, se aprobó la Directiva (UE) 2019/1024, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público.

¿Por qué entonces una nueva normativa?

En primer lugar, la propuesta adquiere la forma de Reglamento —y no una nueva Directiva— para establecer un régimen de aplicación directa de carácter obligatorio en toda la Unión a través del cual se pretende armonizar el mercado interior de la UE, dado el riesgo de que la regulación unilateral de los Estados termine por fragmentarlo si no existe una mínima armonización que ayude a impulsar servicios digitales transfronterizos. No obstante, se respeta la competencia de los Estados miembros por lo que se refiere a las medidas organizativas a adoptar y, asimismo, su capacidad de legislar en materia de acceso a la información del sector público, de manera que el Reglamento no afectará a las normas estatales vigentes en dicho ámbito.

En segundo lugar, es necesario advertir que se trata de una norma complementaria de la Directiva de 2019 ante la constatación de que la consecución de los objetivos antes indicados requiere de un planteamiento que supere las limitaciones de las que aquella parte. En concreto, se trata de establecer una nueva regulación para aquellos conjuntos de datos sobre los que concurren derechos de terceros que dificultan su reutilización, tal y como sucede singularmente con la protección de los datos de carácter personal, la propiedad intelectual o, en entre otros bienes jurídicos, la confidencialidad estadística o comercial. En efecto, la concurrencia de estas barreras jurídicas puede dificultar seriamente —e incluso impedir— la reutilización de datos de enorme valor a la hora de poner en marcha proyectos de gran impacto en el actual contexto social y tecnológico, como los relativos a la investigación y los basados en la innovación que requiere la transformación digital. Con las medidas que incorpora la propuesta de Reglamento se pretende ofrecer soluciones específicamente dirigidas a afrontar dichos obstáculos, incorporando mecanismos que doten de mayor seguridad jurídica y, por tanto, refuercen la confianza de los titulares de los referidos derechos e intereses.

Asimismo, se pretende establecer una serie de mecanismos idénticos en toda la Unión con los que impulsar la reutilización, tal y como sucede con:

- El establecimiento de un régimen de notificación de los proveedores de servicios de intercambio de datos, que serán neutrales, es decir, no podrán utilizar los datos para otras finalidades que no sean ponerlos a disposición de los reutilizadores. Asimismo, los servicios que presten habrán de ser transparentes y no discriminatorios.

- El impulso del altruismo para facilitar voluntariamente el uso de los datos para el bien común, contemplándose la puesta en marcha de un formulario a nivel europeo que facilite la prestación del consentimiento para su cesión.

- La obligación de que los Estados establezcan un punto único de información que, además, deberá disponer de un registro donde presentar las solicitudes de reutilización de manera que, una vez recibidas, se remitan a los organismos y entidades correspondientes para que las resuelvan en el plazo máximo de dos meses.

- La creación a nivel europeo de un comité de expertos con el objetivo de facilitar la reutilización que, además, tendrá funciones de asesoramiento de la Comisión.

¿En qué se concretan las mayores garantías jurídicas del Reglamento?

Teniendo en cuenta estos objetivos, la iniciativa pretende sentar las bases para construir un modelo de gobernanza europea de los datos basado en la transparencia y la neutralidad como contrapeso a las tendencias que se plantean desde otros ámbitos. En concreto, se pretende establecer un marco regulatorio que refuerce la confianza de ciudadanos, empresas y otras organizaciones en que sus datos van a ser reutilizados conforme a unos mínimos estándares jurídicos, facilitando de esta manera el control sobre los usos que se realicen por terceros. Así, entre las principales novedades de la propuesta:

- Se obliga a que los organismos públicos que permitan la reutilización de este tipo de datos afectados por derechos e intereses de terceros adopten las medidas técnicas, organizativas y jurídicas que garanticen su protección.

- Se establece la facultad de que los organismos públicos impongan la obligación de que sólo se puedan reutilizar datos sometidos a un “pretratamiento” que consiste en anonimizarlos, seudonimizarlos o, en su caso, suprimir información confidencial.

- Se contempla que la reutilización sólo se admita en entornos directamente controlados por el organismo público si no existiera otra alternativa que pueda satisfacer las necesidades del reutilizador.

- Se reconoce a los organismos públicos la facultad de prohibir la utilización de aquellos resultados del tratamiento de los datos que contenga información que ponga en peligro los derechos e intereses de terceros.

- Se facilita la colaboración de los organismos púbicos en la recopilación del consentimiento por parte de los sujetos titulares de los datos sin que los reutilizadores tengan un contacto directo con ellos.

- Se establecen condiciones y garantías efectivas para los supuestos en que el tratamiento de los datos vaya a tener lugar fuera de la Unión Europea, entre las que se encuentran la aceptación expresa del sometimiento a la jurisdicción del Estado donde se encuentre el organismo del sector público que facilitó la reutilización.

Tal y como ha enfatizado la Comisión Europea en una Comunicación realizada en 2020 con ocasión de la revisión llevada a cabo tras dos años de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, con sus previsiones se “contribuye a fomentar la innovación digna de confianza, en particular a través de su enfoque y principios basados en el riesgo, como la protección de la privacidad desde el diseño y por defecto”. Este es, precisamente, el enfoque de la nueva propuesta: establecer las bases de un modelo normativo sustentado en la protección de los derechos e intereses afectados, facilitando así las condiciones jurídicas óptimas que permitan impulsar la reutilización de la información del sector público con las garantías adecuadas.

En la siguiente infografía, se recoge un resumen de los principales aspectos de la DGA. Haz clic en las imágenes para ir a las distintas versiones:

Versión en dos páginas Versión en una página

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec).

Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

Hace sólo año y medio de la plena entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) europeo que ha supuesto todo un revulsivo a nivel global en cuanto a la forma de afrontar la gestión de los datos y la privacidad. Sin embargo, casi tres de cada cuatro personas piden a sus gobiernos que aumenten todavía más la regulación sobre las grandes compañías tecnológicas para proteger sus datos personales. Y no son sólo los usuarios de esas compañías los que piden una mayor regulación, sino que incluso los CEOs de las grandes plataformas de datos como Mark Zuckerberg (Facebook) se suman al mismo llamamiento. En este contexto se está cocinando ya una nueva generación de normativas relativas a los datos de carácter personal, cuyo objetivo será, por un lado, complementar la normativa Europea existente y, por otro, rellenar los vacíos legales que hay en Estados Unidos en la actualidad.

La situación en Europa

Mientras en Europa seguimos todavía tratando de asimilar el potencial impacto de la GDPR y garantizar un mayor grado de implantación, la presidenta de la Comisión Europea – Ursula von der Leyen – ha encargado al Comisionado de Mercado Interior – Thierry Breton – que establezca una nueva estrategia de datos Europea que apueste por la innovación a través de los datos a la vez que proteja la identidad digital de las personas. Por el momento, y mientras no se concrete dicha estrategia, seguimos pendientes del nuevo reglamento de privacidad digital (ePrivacy) relativo al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, actualmente en progreso y que está llamado a complementar la GDPR reemplazando a la directiva actual – cuya última versión lleva en vigor más de 10 años (desde el año 2009), todo un mundo en el ámbito en el que nos movemos.

Este muy esperado nuevo reglamento, que será de aplicación directa para todos los países miembro, continúa desarrollándose después de prácticamente una decena de borradores presentados y dos años de negociaciones entre las distintas partes que contribuyen a su desarrollo. Este reglamento, también conocido como ley de las cookies por ser el responsable de los mensajes de aviso que aparecen en los sitios web que visitamos, es de vital importancia precisamente por afectar a uno de los mecanismos más usado (y a veces también abusado) para acceder a los datos de los usuarios online. Si bien es todavía incierto cuál será el resultado final, durante las negociaciones hemos visto como se ha pasado de un texto inicial más proteccionista, en el que se reforzaba la importancia del consentimiento explícito incluyendo la posibilidad de configurar nuestros navegadores para oponerse automáticamente a todo tratamiento de datos no autorizado (el famoso modo “no rastrear o “do not track”), a un borrador actual más garantista en el que se apuesta prácticamente por mantener el status quo con tan sólo algunos cambios de menor calado.

La situación en Estados Unidos

Si cruzamos el charco y echamos un vistazo a lo que está pasando en Estados Unidos – mercado de referencia en la actualidad en cuanto al desarrollo de las plataformas online que gestionan nuestros datos –, hemos empezado el año con la entrada en vigor de la Ley de Privacidad de los Consumidores (CCPA) en el estado de California, siendo varios los estados que tienen también en marcha sus propias iniciativas legislativas en la materia. Un hito muy relevante al tratarse no únicamente de la primera ley completa de este tipo en el país, sino que también parte del estado en el que se emplaza el Silicon Valley, que vio nacer una gran parte de esas grandes plataformas.

Si bien es cierto que la CCPA ha recibido algunas críticas por quedarse por detrás de la GDPR en algunos aspectos, y que el marco legal federal no termina de llegar mientras continúan las voces que lo siguen reclamando, empiezan al menos a ponerse en marcha un gran número de iniciativas legislativas federales en el país que podrían elevar el listón en cuanto a exigencia de forma considerable – yendo incluso más allá de los requisitos establecidos por la legislación Europea actual. Entre estas iniciativas se incluyen, por ejemplo:

- La ley de los derechos de los consumidores online (COPRA Act), cuyo objetivo es aumentar el control sobre los datos personales, prohibiendo los usos dañinos y estableciendo normas específicas y estrictas para la recopilación, el uso y el intercambio de los datos de los consumidores.

- La propuesta de ley para aumentar la compatibilidad y la competencia al permitir la migración de servicios (ACCESS Act), cuyo objetivo principal es habilitar la portabilidad de datos entre distintas plataformas, fomentando así la competencia e innovación en los servicios ofrecidos por las grandes compañías.

- La propuesta de ley para el diseño de salvaguardas contables para contribuir a ampliar la supervisión y regulación de los datos (DASHBOARD Act), cuya finalidad es aumentar la transparencia en cuanto el uso de los datos personales por parte de las grandes compañías, incluyendo una estimación económica objetiva del valor obtenido a través de dichos datos.

- El programa para el fin del rastreo no autorizado (Do Not Track Act), cuyo objetivo es limitar considerablemente el rastreo online de los datos personales de aquellas personas que así lo soliciten, de forma similar a cómo se hace ya en la actualidad con los registros telefónicos de exclusión publicitaria (como por ejemplo la Lista Robinson en nuestro país)

- La ley para responsabilizarse de los negocios propios (MYOBA Act) pretende terminar radicalmente con los potenciales abusos sobre la privacidad y los datos personales haciendo directa y jurídicamente responsables a los CEOs de las compañías de los incumplimientos graves respecto a la normativa existente.

Es importante también señalar que, con el objetivo de que todo este conjunto de leyes que se están proponiendo en los Estados Unidos no supongan un obstáculo para la innovación, en general su ámbito de aplicación se ha visto reducido a las grandes compañías ya consolidadas que cuentan con un alto número de usuarios y grandes volúmenes de facturación, aunque los márgenes específicos varían de una ley a otra.

En cualquier caso, el gran reto ahora – tanto en Europa como en Estados Unidos – está por un lado en clarificar los términos y límites de aplicación establecidos en todas estas leyes y ver cómo se consolidan finalmente y por otro lado en cómo conseguir la convergencia entre todas estas iniciativas para poder así evitar un mosaico legislativo que suponga un quebradero de cabeza para las compañías globalizadas y también una posible discriminación entre los derechos de unas personas y otras dependiendo de qué legislación se les aplique.

La transformación digital es, sin duda, uno de los principales desafíos a los que ha de hacer frente cualquier organización pública o privada que pretenda llevar a cabo sus funciones con eficacia en el actual contexto tecnológico. Para las entidades públicas esta exigencia se convierte en obligación desde la perspectiva jurídica, en la medida que el mandato constitucional de eficacia constituye una manifestación del principio de buena administración.

En el caso de la Administración de Justicia, nos encontramos ante un auténtico desafío colectivo ya que su adecuado funcionamiento es una elemental condición para la existencia de un auténtico Estado de Derecho. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos del sector público –caso, por ejemplo, del tributario- existe una percepción social de que la adaptación a los desafíos tecnológicos no se está produciendo con la celeridad que demanda la evolución social por lo que se refiere al uso de la tecnología.

La completa robotización de la decisión judicial no parece muy factible a corto y medio plazo, a pesar de algunas emergentes iniciativas en relación al uso de la inteligencia artificial en este ámbito cuya eficacia no siempre está demostrada y, en ocasiones, ha sido objeto de contestaciones relevantes en particular por lo que se refiere a la evaluación de los riesgos y los desafíos éticos que conlleva. Sin embargo, en el contexto de los servicios legaltech, se están planteando cada vez con más insistencia por algunas editoriales del ámbito jurídico iniciativas comerciales relacionadas con el uso de la tecnología para facilitar la predictibilidad de las decisiones judiciales. Se trata de proyectos que, en última instancia, se basan en la reutilización de documentos y, en particular, resoluciones judiciales.

A este respecto, en Francia se ha suscitado una importante polémica a nivel social y político que ha culminado en una reforma del Código Penal que prohíbe la evaluación, análisis, comparación o predicción cuando el tratamiento permita identificar al titular del órgano judicial. En España las medidas relativas a la anonimización sólo se han planteado de momento respecto de las partes en el proceso, existiendo una práctica consolidada de eliminar su identidad real antes de publicarlas. Sin embargo, tal y como puede comprobarse en el buscador oficial del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), las resoluciones judiciales están sin embargo accesibles con plena identificación de las personas físicas titulares del órgano jurisdiccional que las han dictado.

Ahora bien, más allá de las dificultades relativas a la protección de los datos de carácter personal de las partes en el proceso, existen otras restricciones que impiden llevar a cabo un tratamiento idóneo de las decisiones judiciales de cara a la realización de análisis avanzados que sirvan de base a funcionalidades predictivas consistentes:

- En primer lugar, el fondo documental oficial no es exhaustivo, ya que sólo se incorpora la serie completa de las decisiones del Tribunal Supremo y, asimismo, una selección –más o menos exhaustiva, según los casos‑ de otros órganos judiciales, principalmente la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales.

- En segundo lugar, según el aviso legal que aparece cuando se accede al buscador, el uso de las resoluciones está limitado al mero conocimiento y consulta de los criterios de decisión de los Tribunales, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, “la reutilización de esta información para la elaboración de bases de datos o con fines comerciales debe seguir el procedimiento y las condiciones establecidas por el CGPJ a través de su Centro de Documentación Judicial”.

- En tercer lugar, el acceso con fines de reutilización se encuentra sometido a unas condiciones económicas pensadas para facilitar la descarga y el acceso con fines comerciales por parte de editoriales jurídicas. Sin embargo, tales condiciones dificultan el mero tratamiento consistente en analizar de manera masiva las decisiones judiciales y, por tanto, se convierten en un importante obstáculo para llevar a cabo los procesamientos que requiere la inteligencia artificial.

Más allá de tales condicionamientos, la reutilización de las sentencias y otras resoluciones judiciales en España fue objeto de una importante discusión jurídica que todavía sigue sin cerrarse definitivamente. En efecto, el Reglamento aprobado en su día por el Consejo General del Poder Judicial fue anulado por el Tribunal Supremo a través de una sentencia que no entró en los aspectos sustantivos de fondo, ya que se limitó a estimar el recurso por una mera cuestión competencial al entender que debía ser el Consejo de Ministros el órgano encargado de su aprobación. Sin embargo, hasta la fecha no se ha conocido otra iniciativa normativa destinada a afrontar la regulación de las singularidades de la reutilización de las resoluciones judiciales.

Es importante destacar que los órganos judiciales están sometidos exclusivamente al imperio de la Ley según el Texto Constitucional y, por consiguiente, existe un interés público reforzado en facilitar mecanismos de supervisión de sus decisiones adicionales al sistema institucional de recursos que, como es sabido, está sometido a importantes limitaciones jurídicas -no se pueden recurrir todas las decisiones- y económicas -los gastos para contratar a profesionales y la imposición de las costos son dos ejemplos evidentes-. A este respecto, por una parte, la transparencia y el acceso a la información están legalmente reconocidos como herramientas que sirven de mecanismo indirecto de control para ciertas actuaciones, trámites y documentos, si bien su alcance está limitado a ciertos momentos –vistas públicas- y la concurrencia de ciertos requisitos –ser parte en el proceso-. Y, por otro lado, la mayor apertura de las decisiones judiciales desde la perspectiva de su reutilización podría facilitar su predictibilidad y, de este modo, reforzar la seguridad jurídica al margen de cualquier otra finalidad de carácter comercial.

Quizás la futura transposición de la Directiva 2019/1024 sea una oportunidad propicia para afrontar este debate inacabado y, de este modo, sentar las bases jurídicas que doten de seguridad a un sector necesitado de unas reglas normativas claras. A este respecto, dichas reglas no sólo deberían tener como objetivo facilitar la reutilización en el ámbito editorial, sino que, asimismo, dinamizar los mecanismos sociales de control informal basados en el Gobierno Abierto y, en particular, la co-creación de servicios públicos digitales por parte de la sociedad.

Contenido elaborado por Julián Valero, catedrático de la Universidad de Murcia y Coordinador del Grupo de Investigación “Innovación, Derecho y Tecnología” (iDerTec).

Los contenidos y los puntos de vista reflejados en esta publicación son responsabilidad exclusiva de su autor.

España es el segundo país con mayor esperanza de vida en el mundo, solo por detrás de Japón. Los españoles vivimos de media 83 años. Este dato tan positivo queda empañado por otro más negativo: la baja tasa de natalidad, que nos está llevando hacia un envejecimiento de la población. Esta situación hace que necesitemos un sistema de salud más eficiente para seguir proporcionando a la ciudadanía unos servicios sanitarios de calidad.

Al igual que en otros sectores, la mejora de la eficiencia pasa por la necesaria transformación digital, en la cual los datos en general -y los datos abiertos en particular- tienen un papel protagonista. Los datos abiertos pueden ayudarnos a comprender mejor la situación de los pacientes, y junto con tecnologías como big data o los sistemas de inteligencia artificial facilitar la detección temprana de enfermedades. En definitiva, pueden ayudar a mejorar tanto la gestión como la prestación de servicios.

Pero en un ámbito donde la privacidad del paciente es fundamental, nos surgen una serie de dudas: ¿Qué tipos de datos se pueden abrir? ¿Qué dice la legislación al respecto?

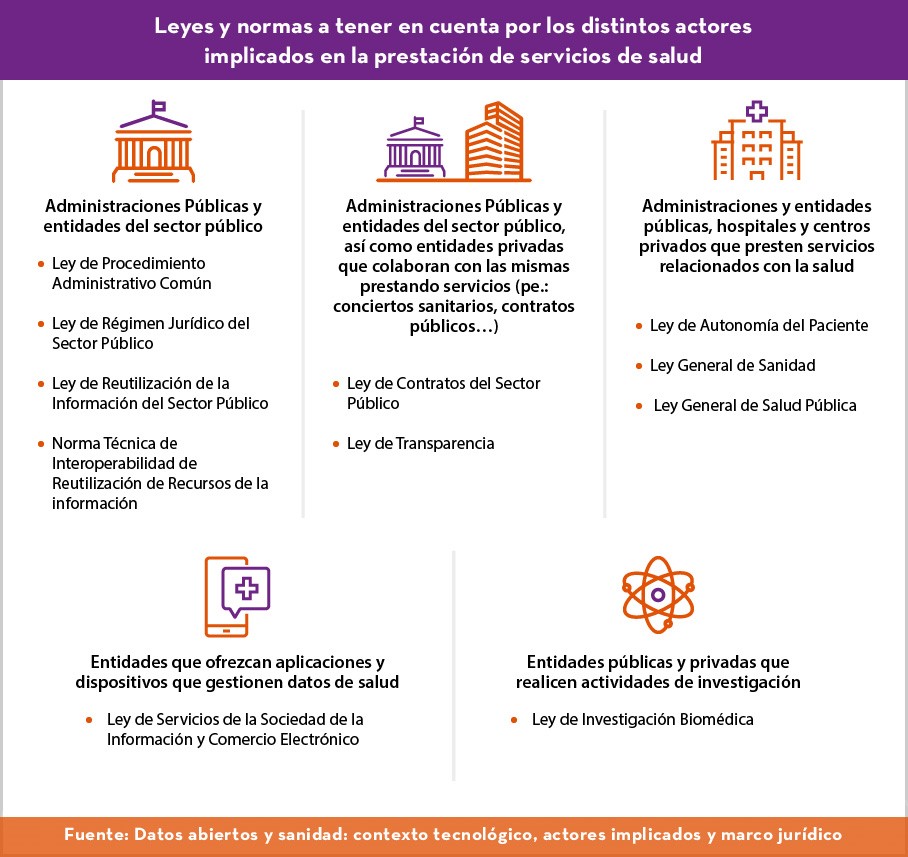

El informe “Datos abiertos y sanidad: contexto tecnológico, actores implicados y marco jurídico”, elaborado por Julián Valero, trata de arrojar un poco de luz sobre esta situación. Para ello, se plantea los siguientes objetivos:

-

Conocer los condicionamientos, limitaciones y restricciones que imponen las vigentes normas jurídicas.

-

Plantear cómo deberían adaptarse las garantías que ofrece el Derecho a una nueva realidad basada en la innovación tecnológica.

El informe comienza mostrando la situación actual del sistema de salud español, recogiendo los retos a afrontar, pero también las oportunidades que vienen de la mano de las nuevas tendencias tecnológicas, como Internet de las Cosas o la ya mencionada Inteligencia Artificial.

Una vez explicado el contexto, el informe se centra en los distintos actores implicados en la prestación del servicio de salud, tanto públicos como privados, y se enumeran las principales leyes y normas que afectan a cada grupo. También se abordan las novedades del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y su incidencia sobre la apertura de datos sanitarios.

El informe finaliza con una serie de conclusiones y recomendaciones para impulsar políticas públicas en el ámbito de la salud que impulsen mejoras en la prestación de los servicios sanitarios.

Puedes descargar el informe completo a continuación.